2025-04-16《他们为祖国而战》:只要心脏还在跳动

还是谢尔盖·邦达尔丘克,还是对战争进行展现及思考的苏联导演,但是从1966年的《战争与和平》到1975年的《他们为祖国而战》,10年时间呈现的是完全不同的影像叙事:没有了“让生命在所有人身上反映出来”的存在观,没有了“死亡就是一种决心”的颓废,也没有了“只剩一个人在悬崖边张望”的恐惧,更没有了“一切都是假的,连天空也不存在”的虚无,当一切对痛苦、人性、自由、爱的思考随着427分钟史诗电影的逝去,剩下的只是和“祖国”这个宏大叙事有关的集体主义和英雄主义,以及和硝烟一样弥漫其上的革命乐观主义。

“只要我们的心脏还在跳动,我们的心中永远满怀着对祖国的热爱,同时我们也永远把敌人的憎恨凝聚在我们的枪刺上……”这是电影最后的旁白,通过画外音表达了邦达尔丘克在这部电影中的主题:对祖国的爱就是对敌人的恨,只要不死就要置敌人于死地。祖国和敌人,热爱和憎恨,心脏的跳动和枪刺的杀戮,构成了对立,这种非此即彼的对立正是战场上每一个苏军战士的心声,这无疑是一种整齐划一的声音,没有个体的存在方式,所以战争是一种整体的存在,是对作为整体的“祖国”的热爱,是作为整体的“我们”的态度。但是在这句表达衷心的旁白里,代表的主体是“我们”,第一人称的复数形式却是以画外音的方式展开,而电影的片名是“他们为祖国而战”,如果旁白象征着一种“我们”的新声,那么邦达尔丘克反倒用对“他们”的聚焦制造了一种对历史、对战争的审视态度。

这也许是邦达尔丘克希望达到的一种客观化的效果,的确如果没有最后这句切题式的旁白,这部电影采用对他们的视角本可以很好展现1943年已经成为历史的那场战役,而且在前半部分来看,邦达尔丘克也的确采用了细节展示完成对“他们”的叙事。开场仅5分钟的沉默是最大的亮点:俯拍的镜头里是蛮荒的草原,然后是纵深的山谷,接着是行军的士兵,他们如蝼蚁一般行走着;然后镜头拉近,他们刚经历了战役,撤退中的他们显得疲惫,只是默默行走;在对不同的面容进行描写之外,传来的是断断续续的鸟鸣声,是令人不安的苍蝇嗡嗡叫声,当然还有沉重的脚步声……“战争已经打到了这个坐落于一望无际的顿河草原上被人遗忘的小村庄。”旁白响起,它交代了已经发生的“前战争”,在后一场战役还没有发生之前,“他们”就这样被推到了和一望无际的草原、被人遗忘的村庄一样的命运。

| 导演: 谢尔盖·邦达尔丘克 |

总体来说,这5分钟的开场是沉重的,是压抑的,是对“他们”状态的一种书写,更是对未知命运的预演。但是随着他们在这里驻扎下来,电影的风格发生了改变,尽管经历了很多战争的苦痛,但是他们似乎还保持着一种乐观主义,其中最主要的代表就是罗帕西,“活着,就要高兴。”他和尼古拉坐在一起,看到满脸愁容的尼古拉便问他为什么不开心,尼古拉说起自己的妻子在战争之前跟人跑了,孩子也跟了他,“她抛弃了我”,家庭的变故只是一个原因,尼古拉的性格就是这样忧郁,而曾经是矿工的罗帕西把一切都往好处想,他和每个人都开玩笑,“不要在我面前哭泣”,这就是他的生活观。忧郁的尼古拉,快乐的罗帕西,以及后来出现自言自语的伊万,都是邦达尔丘克希望塑造的个体,个体是多元的,正是这些多元的个体组成了战争中的变奏曲,似乎在某种程度上也成为对战争固有情绪的一种消解。

除了战士的不同性格之外,邦达尔丘克还塑造了不同的村民,那个指责战士上了战场离开家人的老妇人,开始不把盐和水桶借给罗帕西,罗帕西就认为她没有在战场上的孩子,老妇人告诉他自己的三个儿子和女婿都在战场上,小儿子死了,她对罗帕西说的是:“不要在人民面前丢老母亲的脸。”还有罗帕西进村子遇到的女人娜塔莉亚,娜塔莉亚送给了他两桶新鲜牛奶,但是炮声近了,村子里的人只得躲避,娜塔莉亚告诉他去树林里找她,之后战役一次次打响,罗帕西没有机会去树林里,直到最后他再次遇到娜塔莉亚,那时这整个步兵团的士兵只剩下27人,饥饿困扰着他,罗帕西又想施展自己的特殊能力,没想到半夜被打伤了眼睛,第二天却看见娜塔莉亚摆好了丰盛的食物,她还说起自己的丈夫也在战场上“只要不把德国人放过来,我们什么都给他们……”送儿子上战场的老母亲,挂念战场上的丈夫,还有向部队挥手的小孩,农场里的老头,这些都是活生生的人物,他们提供了战场之外的存在,甚至演绎的就是战时生活本身。

对于细节的描写还有熊熊燃烧的风车,还有地上一堆的子弹壳,还有走着走着就睡着的伊万,还有火光中的还挺立着的麦穗,当然还有邦达尔丘克设计的那些幽默的台词,这些都是在宏大叙事之外,它们构成了1942年的现实。但是在战争行进当中,邦达尔丘克渐渐突出了“他们为祖国而战”具有的集体主义、国家主义和英雄主义,尤其是英雄主义的表现,把战争的残酷演绎成了一种衷心和感动:尼古拉在听到“为了祖国,冲啊”的呼喊声,想要从战壕中冲出来,但是已经受伤的他再没有力气挣脱出来;伊万在战役打响的时候,总是看见火红的天空,燃烧的麦子,这些幻听让他深受困扰,所以只能自言自语,在一次战役中他的背部被击中,昏迷之后醒来看见一个年轻的女护士,女护士只身一人却要将他拉出战壕送到卫生营去,伊万满身是血无法行走,小姑娘势单力薄,但是他们硬是回到了卫生营,在没有麻醉剂的情况下,尼古拉的手术得以完成,最后当罗帕西和战友们即将渡过顿河时看到了回到部队的伊万,此时的伊万已经失去了听力,说话也结结巴巴,罗帕西认为他应该在卫生营继续养病,但是伊万却说,自己其他都已经恢复了,“我要和你们一起战斗。”他费力地说出这句话,很快又成为了他们的一员。

尼古拉死了,中尉死了,年轻的士兵死了,每一次德国的进攻都会带走很多生命,但是像伊万一样经历了死亡考验的战士又成为新的力量,这就像是一种新生,新生的希望超过了死亡的残酷,于是对敌人的仇恨也就变成了他们战斗不息的精神。邦达尔丘克把这样一种英雄主义演绎成了战斗的力量,不仅仅是战士们,还有村民,“我不是党员,不管是党员、非党员,所有人都一样……”伊万自言自语中曾这样说,这种力量属于所有人,这个所有人就从“他们”变成了参与其中的“我们”:失聪的伊万重新归队,罗帕西看着干涸的河床上开往斯大林格勒的运输卡车,头上缠着绷带的上校展开了团期,“我们的祖国不会忘记你们的事迹和你们的痛苦!非常感谢你们,胜利将属于我们!”作为一个不整的军团,邦达尔丘克只是展现了他们阻止德军进攻、守住高地的过程,而对于这场战争来说,真正考验他们的就是渡过顿河的斯大林格勒保卫战,也就是说,更艰难的战斗还没有真正开始,在这个意义上,“只要心脏还在跳动”就成为保持战斗状态的唯一条件,一切的准备就是为了更有力量、更有激情、更像一个英雄地为祖国而战。

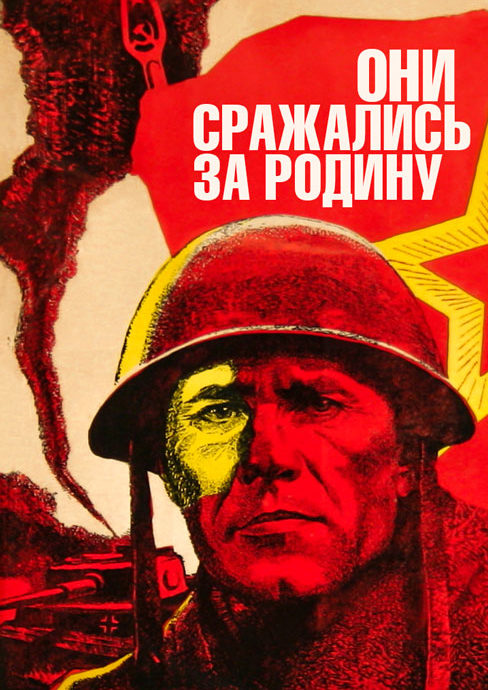

《他们为祖国而战》电影海报

[本文百度已收录 总字数:2933]