2017-05-17 《雾都孤儿》:在恶的世界里随波逐流

他和孤儿院的孩子一起唱“我们得天天吃稀饭,只好去乞讨”,他和盗窃团伙的人一起唱“你自个儿去扒点”,他和期盼着幸福生活的人们一起唱“从未见过这么美好的一天”……他,一个从未见过母亲的孤儿,一个在孤儿院里饱受欺凌的孩子,一个被恶棍比尔控制的窃贼,似乎命运从未离开过自己,他是他们中的一员,他是社会中贫穷无助的代表,却始终在恶的世界里随波逐流,当失去了作为个体世界的自我,他或者就只能活在宿命里,无论是被贩卖,还是被迫开始偷盗,甚至最后被好心人收留,所有一切都不是自己在争取,都不是自己驾驭生命,就如法金和“小滑头”最后的感慨:“恶棍一辈子都是恶棍。”

Oliver Twist,这是他的名字,Twist的英文意思就是“扭曲,曲折,使苦恼”,这个在孤儿院出生的孩子,名字本身就是对于坎坷人生的注解,孤儿院管理者巴布给他这样的命名,也是从这个命名开始,奥利弗就无法从宿命中逃离出来。“只为多吃一点,就是活着的期盼”,这是在孤儿院里,他和那些没有父母的孩子一样的心声,吃的是稀饭,干的却是劳累的工作,和那些管理者大鱼大肉的生活相比,孩子们必须忍受饥饿和寒冷。对于他们来说,命运的不公平变成了生活的常态,写着的“God is Love”更像是一种讽刺,在他们的世界里,香肠、补丁似乎只是想象中的食物。

没有父母,没有温暖,没有爱,这是“奥利弗们”的生活现实,但是被命名为“扭曲,曲折,使苦恼”的奥利弗,其实在一开始表现出了某种反抗的行动,当面对吃不饱穿不暖的生活,奥利弗是唯一一个走出来,对着巴布说要“更多”的孩子,拿着那只已被舔干净的碗,他需要更多的稀饭,“more”是对于童工被虐待生活的改变,也是一种对现实的超越,但是唯一一个提出要求,也成为唯一一个被赶出去的孩子,巴布说:“从来没有孩子要求更多”,于是最后奥利弗离开了孤儿院,被卖给了卖棺材苏博雷。

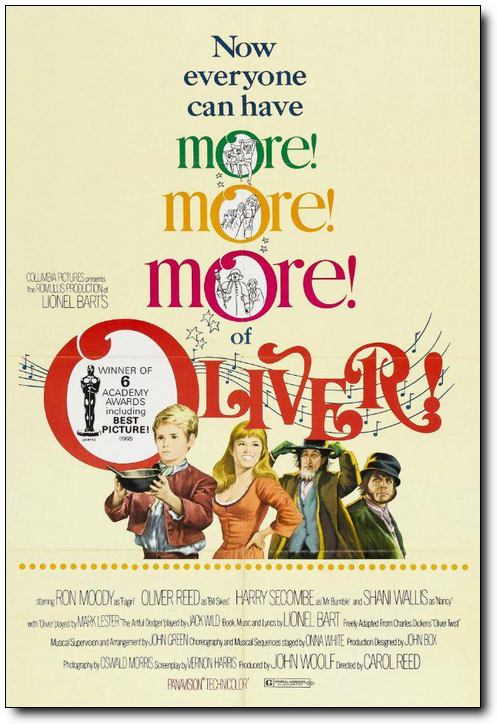

|

| 导演: 卡罗尔·里德 |

|

于是他被罚关进了地窖,黑暗、潮湿,阴冷,奥利弗仿佛又回到了悲惨的起点。虽然是一种命运的重复,但是对于奥利弗来说,从孤儿院对于“more”的争取,到棺材店爆发出的愤怒,都是难能可贵的一种反抗,他认识到自己的命运,认识到自己的痛苦,却不肯丢掉自己的权利,不肯丧失自己的尊严,所以奥利弗是一个勇敢的孩子,是一个具有反抗精神的个体,而当他在地窖里的时候,甚至喊出了“哪里才有爱”的呼声:“哪里才有爱?在天上还是在地下?在梦中柳树下,她在哪?”她是奥利弗内心渴望获得温暖的母亲,也是改变冷酷现实的一种爱,而当他终于发现地窖的窗户可以轻易打开,那一种逃离的行动也是在寻找那个“她”——不管下雨,不管冰冻,不管饥饿,赤着脚走向未知,渴了喝一口泥水,累了躺在草垛里,对于奥利弗来说,所有种种的困难都不放在心上,他的目的只有一个:寻找改变命运的那个“她”。

|

|

| 《雾都孤儿》电影海报 |

到这里为止,奥利弗都是一个敢于愤怒,敢于反抗,敢于争取自我权利,敢于背向社会现实的形象而出现的,或者说,他一直走在恶的对面,用自己的力量呼唤一种爱,一种善。但是当他终于来到伦敦之后,似乎完全变了一个人,他认识了“小滑头”,看他从有钱人的口袋中偷走钱包却并不阻拦,并毫不犹豫地加入了他们的队伍,在法金的带领下,甚至希望自己走上街头开始“工作”,“如果你好好干,你就会成为世界上最棒的人。”这是法金对他的启发,对于奥利弗来说,偷盗生活似乎变成了改变现实的唯一出路。

法金和孩子们生活在一处废弃的房子里,他们每天从街上的绅士身上偷来钱包,每天闯入富豪的家中偷来东西,然后法金用这些东西换来他们生活必须的衣食,而其实,这种集体生活对于孩子们来说,只是维持最基本的生活,从来不会出现如法金所说的“如果你好好干,你就会成为世界上最棒的人”——他们吃的是发霉的香肠,穿的是破烂的衣服,一种集体生活对于每一个人来说,根本没有成为最棒的人的机会。相反,法金把一些贵重的东西放在自己的箱子里,藏在墙体里,成为他的“私有财产”。而另一个叫比尔的人,比这里的孩子都大,他是个凶残的人,让小孩子干危险的事,而自己却在外面花天酒地,谁要是有意见,便会招来一顿毒打。

所以在这个有着所谓差别的生存中,奥利弗的到来只不过又多了一个受苦的孩子,而当他走进他们的世界之后,先前的那些反抗,那些愤怒,都似乎被消磨了,他加入了他们走向街头,随波逐流的生活被开启,从此进入了另一个毫无尊严的“扒手时代”。初次“工作”和“小滑头”一起,但是当绅士布朗洛的钱包被“小滑头”偷走,奥利弗也没有反应过来,最后他却成了大家追捕的对象。但是在法官面前的沉默,终于使得整个盗窃团伙得以保全,而奥利弗也被布朗洛所收留——这是他命运转折的一个关键,奥利弗没有出卖兄弟,反而从此开始享受布朗洛提供的优越生活。

但其实,奥利弗的沉默和坚持所突出的是他的乐观和善良,但是对于自身命运来说,他缺少一种主动性,布朗洛为他的纯真所感动而收留他,也并非是奥利弗反抗的结果,站在布朗洛的阳台上,他和那些仆人、修理工、小贩一起唱起“从未见过这么好的一天,这种感觉多么美好”,在歌声中他微笑,他赞美,他仿佛看见了那个“她”——充满了爱,带来了温暖,改变了生活。但是沉浸其中,只是一种梦,对于奥利弗来说,命运并没有改变,南希趁着奥利弗为布朗洛送书而骗走了他,比尔更是将他带回到了魔窟,一种梦境再次破碎,奥利弗又回到了现实。

依旧没有愤怒,依旧没有反抗,在比尔的威胁下,他再次成为小偷,再次潜入别人家的房门,也再次随波逐流,奥利弗的脸上总是挂着纯真的表情,不管是遇到怎样的困难,似乎都不再有曾经的怒火,也不再有“more”的要求,更不会从地窖里逃跑,他似乎在乐观善良中成为唯一的自己,即使面对贪婪的法金,即使面对凶残的比尔,他也从来没有阻止,在随波逐流的生活中失去了自己可以把握的方向。而最后当比尔杀死了南希,当群众和警察追捕比尔,被劫持的他也没有任何行动来反抗比尔,甚至比尔在走投无路的情况下让他把绳索挂在梁柱上,奥利弗也是言听计从,虽然是无奈,但也是顺从地成为比尔逃亡的助手,而最后比尔应有的下场,也是因为下面的警察拔出了枪,在整个过程中,奥利弗始终没有采取主动,始终没有进行破坏。

当然,一个孩子在比尔面前是柔弱的,他即使反抗也力不从心,但是奥利弗自始至终也没有表现出曾经有过的那种反抗精神,对于他来说,命运都不是自己争取而改变的,那个逃出冰窖之前的奥利弗不存在了。而在随波逐流的生活里,南希却从妥协和无奈走向了反抗,甚至成为自由精神的最后诠释,她也没有父母,她从小也是流浪,在比尔身边,她所谓的爱其实也是顺从,“只要他需要我,我就在他身边。”一个无依无靠的人,需要一种精神的支柱,比尔当然在某种意义上成为她的依靠,为了探听在法庭上的奥利弗是否出卖他们,她潜入其中探听消息;之后,她帮助比尔骗走了奥利弗,使得他再次跌落到魔窟里。可以说,南希一开始也是同流合污,也是随波逐流,但是在比尔逐渐暴露其本性的过程中,南希开始觉醒,她感觉到自己所为的爱只是假装,她认识到自己的行动之一种罪恶,所以她开始阻止比尔,开始帮助奥利弗,甚至答应布朗洛把奥利弗送回来。

这是一种赎罪,从恶的世界里拯救一个善良纯洁的孩子,也是因为自己有不曾泯灭的爱,或者她所代表的就是奥利弗一直寻找的那个“她”,但是在伦敦桥即将把奥利弗送会给布朗洛的时候,比尔终于发现了,他愤怒地打向了南希,在奥利弗没有一声呼叫的情况下,勇敢的南希最后惨死在比尔的拳脚之下。而随着魔窟被捣毁,随着比尔被打死,奥利弗似乎也进入到命运的另一次转折中,布朗洛揭开了奥利弗真正的身世。而当奥利弗走向他幸福的生活,“小滑头”和法金却依然在自己无奈的生活里,一个是和奥利弗一样的孩子,一个是渴望过着安定生活的老人,他们却无法改变自己的命运,因为“恶棍一辈子是恶棍”,在阳光照耀的日子里,他们出发,却依然是走上了自己堕落、罪恶的那条路。

恶不曾改变,恶还在继续,对于奥利弗来说,曾经他受尽苦难,曾经他险些丧命,曾经他就是在恶的世界里找不到象征着爱的“她”,找不到其实是迷惘,虽然保持的那种善良天性帮助他一心向善,也最终苦尽甘来迎来了新生,但是这一个狄更斯笔下的美好象征,却在歌唱世界里成为一个随波逐流的人,甚至那载歌载舞的场景,也多少在编织一种梦想世界的虚无中,远离了残酷的社会现实,远离了罪恶丑陋的世界,就像那个“God is Love”,完全变成了一种虚构的乌托邦。

[本文百度已收录 总字数:4883]

思前: 我来,主要是向时间致敬