2019-02-01《射杀钢琴师》:因为,我害怕

琴键在那里跳动,音乐在那里响起,酒吧歌手鲍比·拉波安特或许会唱起那首《草莓赞》:“青春一去不复返,这是命运,没奈何……”那些男男女女或者会热情地起舞,女人扭动着性感的腰肢,男人的目光紧盯着丰满的臀部……每一个夜晚,每一场演出,在小酒吧里都会是激情四射的。但是查理却始终在他们之外,他静静地坐着,目光低垂只看着那些跳动的琴键,偶尔抬起头来也不会用旁逸的眼光去看近乎疯狂的顾客。

像这架没有上过漆的钢琴一样,简单,原始,永远不会成为注目的中心,也像《草莓赞》里唱得那样,是无可奈何命运的写照。但是,查理他回到小酒馆之前,那个深爱着他的女人利娜却死在了洁白的雪地里,而且是为他而死,当分赃的劫匪开枪打中她的时候,她顺着光洁的雪地滑了下来,而查理带着儿子看见了她的死,然后抱着她,轻轻擦去了嘴角的血迹——那一刻的查理一定是痛苦的,一定是伤心的,而当他重新回到了这间酒吧,回到了利娜和自己曾经工作过的地方,为什么会波澜不惊地弹奏起那些歌曲?

最后的一幕,特吕弗似乎是用一种特殊的镜头语言,表达了查理的矛盾:一半的镜头里他坐在钢琴前,而另一半则是泛着白光的挡板,一分为二的世界,其实就是一种割裂的隐喻,对于一个刚刚经历了女友死亡的男人来说,他也把自己带向了一个对立的情绪里。但是,这像是一种常态,也像是对于生活的某种习惯,死已经发生了,死再次发生了,死也许还会发生——当酒吧里来了新的女侍取代了利娜的位置,当那些客人依然在这里起舞,一种循环的故事里,像什么也没有发生。

一分为二就是查理的真实写照,他曾经是一个著名的钢琴家,后来却成为了小酒馆的钢琴演奏者;他曾经叫爱华特,现在却拥有了忘记过去名字的查理;他曾经有一个妻子和儿子,而现在利娜被杀之后他只剩下一个人。两种身份,两个名字,以及两个女人,查理就是在这样的分裂故事里,变成一个边缘人,变成一个分裂的人,变成一个目光低垂不闻不问的人,而造成这一切的似乎是性格所然,就像当初酒吧老板皮尼问他:“利娜喜欢你,我也喜欢她,但是我的灵魂太丑了,你为什么这么害羞?”查理的回答是:“我害怕,是的,因为我害怕。”

一个男人的害怕,或许是因为当他如愿以偿成为著名钢琴家之后,妻子杜丽莎却从阳台上跳了下去,以一种坠楼自杀的方式告别了这个世界。妻子之死对于他来说,一定会有某种阴影,所以当他该换了工作,但他换取了名字,当他成为默默无闻的钢琴演奏者,他就是不希望妻子的悲剧再次上演,所以对于一个喜欢自己的女孩来说,他以害羞的方式和她保持距离,也终于在“害怕”中远离了可能的情感归宿。

| 导演: 弗朗索瓦·特吕弗 |

但是,这种害怕却并不是对于死亡过往的不安,对于查理来说,“害怕”不仅仅是一种情绪,而是一种性格:当妻子杜丽莎告诉他,“四周越来越暗了,我向你忏悔,也向你告别。”自己为什么会被那个中介人拿舒斯米器重,为什么会有机会在舞台上展示才华,为什么会成为著名的钢琴家,只是因为杜丽莎为了丈夫的事业,用自己的肉体和拿舒斯米做了交易,“我越来越迷失了自己,我看不见杜丽莎,她已经不存在了。”用自己的肉体换取了丈夫的成功,又深爱着自己的丈夫,这是一种分裂,“我把自己分成了两半。”所以她以自杀的方式来结束这种分裂。但是被分成两半的何止杜丽莎,那个叫爱华特的丈夫更是深处在分裂的世界中,“我应该走向她,向她下跪。”爱华特心里这样想,但是他却转过身去,但是他却走了出去,等到他感觉到事情不妙,再次回来时,房间里已经没有了杜丽莎,穿着黑色睡衣的她已经沉沉落在黑色的街道上。

|

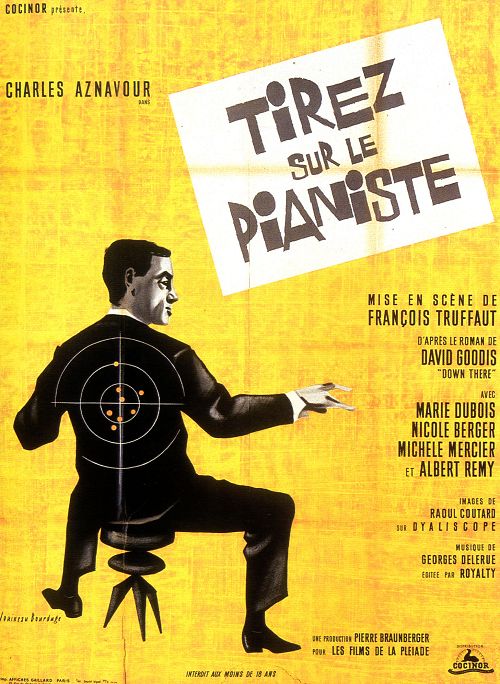

《射杀钢琴师》电影海报 |

为什么没有转向她?为什么没有下跪?为什么没有安慰?也许爱华特自己也不知道自己会离开,那怕只有那么短的时间,他也在一种不说的状态中进入了“我害怕”的世界,因为我害怕所以不敢行动,因为我害怕所以不会主动——也正是“我害怕”,成为之前的爱华特之后的查理无法逃避的宿命。他曾经也是大胆的,他曾经也是不害怕的,甚至在见到杜丽莎的那一刻起,他就已经爱上她了,那枚戒指就从他身上拿了出来,打开,像是最大胆的表白。但这仅仅是一次,像一种冲动,之后却完全笼罩在这种害怕里。

当在杜丽莎的饭店里,拿舒斯米坐在他旁边,他笑说“我们在玩侍者和客人的游戏”;当拿舒斯米让他去办公室找他,他有些不安地站在门前,犹豫着按下了门铃;即使成为了大众瞩目的钢琴家,他却又在自负和自卑中陷入矛盾,“这不是艺术家的生活。”在婚姻里,他察觉出了杜丽莎的不安,“她像和什么东西在搏斗,我们完了,她鄙视我的成功。”内心里总是这样对自己说话;而当杜丽莎终于说出了肉体的交易,在迷失了自己可能酿成悲剧的情况下,他依然在内心挣扎,依然犹豫,依然表里不一,也依然走向了某种分裂——这一切就注定杜丽莎会成为一个悲剧女人,也注定了成为查理之后利娜同样会走向死亡。

杜丽莎死后,他改名叫查理,他不再是著名钢琴家,在皮尼的小酒馆里以弹奏钢琴度日,一切似乎也都是“我害怕”之后的反应,即使当皮尼说利娜爱着他,当他试图接近利娜的时候,他依然活在“我害怕”的世界里:那一晚和利娜一起走在路上,他想伸手去拉她,想从后腰去抱她,像用鬼脸逗笑她,想邀请她喝一杯,也许是利娜作为女人的一种矜持,但是查理却在未完全付出行动的情况下,自己说服了自己,自己放弃了自己——最后鼓足勇气说:“我们去喝一杯吧。”小声地说出,抬起头来时,利娜早就消失在夜色中了。

但,利娜还是爱上了他,还是和他在一起了。这可以化解他的害怕情绪,可以化解他的分裂性格?当利娜说像皮尼辞职两个人一起追求自由生活,他也答应了,然后两个人一起去酒吧找皮尼,当利娜要求辞职,当皮尼愤怒地阻止,两个人争吵的时候,查理却顾自走向了自己的钢琴,身后的吵闹声不息,他却在自己的音乐里,而内心从来是不平静的,“这可爱的女孩却满嘴脏话。”这是对于利娜的评价,可是他却又走向了皮尼,然后两个人开始打了起来,一直打到了后院,当手上的到掉落在地的时候,皮尼和他又仿佛是在玩一场游戏,瘫坐在地上谈论利娜的为人,当皮尼说她像泼妇的时候,查理又开始和他争斗——这原来是对利娜的评论,皮尼说出来的时候,他却又站在了利娜的一边。就是在这种变异的情绪里,我害怕其实变成了我矛盾,我矛盾就变成了我不知所措,最后当那把刀插进皮尼的后背,他自己也像被人杀了一样,倒在了那条弄堂里。

而当利娜将他救到地下室,躲开了警察的追问,当利娜又开着房东的车转移,来到那个下雪的偏僻地方,他又对她说:“我们分手吧。”然后他自己下了车,利娜则无奈而茫然开走了车。似乎谁也无法把握查理的想法,甚至他自己也不知道该怎么做,他永远在内心里对自己说话,永远告诉自己该说什么却永远没有做,他羞涩,他胆怯,他矛盾,他分裂,一个女人死在他的逃避中,另一个女人死在他的无情里,而她们本都不应该死——该死的是之前的爱德华之后的查理那永远不为自己指向未来的“我害怕”。

为什么害怕?一个男人,一个有着艺术家天才的男人,一个把自己放置在没有勇气世界里的男人,其实不只是一个个体,“我害怕”其实是一个时代压抑和脆弱的写照,钢琴、音乐、爱情,似乎都在精神意义上存在,但是却总是被物质所束缚,金钱、肉体成为无法逃避的牢笼:用杜丽莎的肉体可以换来钢琴家的成功,用拿舒斯米的金钱可以打造一个天才,所以这注定是一个分裂的时代,对于查理来说,他可以用隔壁妓女嘉丽丝的肉体满足欲望,却无法把自己所有的爱交给杜丽莎和利娜,而查理无端卷入的那场纷争则完全是因为对于金钱的贪婪——他的哥哥芝哥、理查和别人抢劫,最后却不想分赃,拿着钱逃了,当芝哥找查理帮忙的时候,他便再也无法逃脱:他住的地址被皮尼出卖,他的儿子菲度被他们绑架,最后利娜则死在他们的乱枪中,而当他杀了皮尼,和他们又有什么区别,芝哥就说:“你现在成为了我们的一员,你回到了野兽的身边。”

艺术和爱情应该独立在精神世界里,却无法逃离金钱和肉体的束缚,所以分裂的性格便是时代的写照,悲剧的命运便是特吕弗的喟叹,“《枪击钢琴师》背后的理念是要制作一个无主题的电影,只通过侦探故事的形式,来表达我对光荣、成功、堕落、失败、女人以及爱的全部看法。”特吕弗用他无主题的镜头语言述说着一个时代寓言,处处是反讽,处处是“黑色幽默”:开场的三分钟,男人在黑夜中奔跑,身后响起了而汽车追逐而来的声音,一种紧张关系为此展开,男人突然撞向了路边的电线杆,然后倒地——以为他是主角,以为这是一个惊悚的故事;男人倒下后,有人从他身后出现,将他扶起,然后告诉他自己结婚了,手上的花就是送给纯洁、沉默的妻子,男人还说到了爱情,说到了差点离婚,但是他完全是个陌生人,陌生人在黑夜中打开了心扉,最后从街角消失,从此再没出现过。

三分钟的开场,像是铺陈,却远离了主线,就像拿花的陌生男子说起自己结婚后有了三个孩子,被追杀的男人,也就是芝哥对他说:“三个孩子,完美的数字。”三分钟,也像是一个完美的开场,却只是特吕弗的一个反讽。而在分赃被骗的人想要绑架查理、利娜,把他们带到了车上,却丝毫没有感觉到绑匪和人质的紧张关系,两个人说着交通安全,说着女人,说着男人被她们勾引,然后哈哈大笑,像是几个朋友在聊天;而在他们之后绑架了菲度,告诉菲度自己身上的日本丝巾,新型钢笔,以及金属领带,还信誓旦旦说,骗你的话我妈立刻死去——下一个镜头,一个老太就这样应声倒下。

和主题关系不大的三分钟开场,敞开心扉的陌生男人,绑架中的轻松话题,发毒誓的呼应……特吕弗就是以这样反讽的方式表达对时代的态度,查理只不过其中的一个,只不过是一种正常遭遇,所以在一分为二的世界里,在敢想不敢做的生命中,在肉体和精神永远分离的无奈中,何来独立,何来理想,何来永恒,这个时代就是那一个被讲出来的笑话:“我爸说,看过一个女人就等于看过了全部。”

[本文百度已收录 总字数:4098]

顾后:《柔肤》:巴黎不适合我们