2022-01-19《南巫》:混杂民俗的求真实验

混杂是历史,也是现实,导演张吉安一开始就以字幕的方式表达了这一张纠葛之网:“曾被暹罗王朝统治的马来西亚州属吉打,是东南亚的文明古国,前后受兴都教、佛教和伊斯兰教文化的影响……”而这种历史性存在又变成了张吉安的“童年记忆”:“这是1987年关于吉打象屿山下人与边界、巫界的故事……”吉打象屿山,这是一个现实存在的村落,而展开它的历史文本,受到兴都教、佛教和伊斯兰教的影响,关于1987年的记忆文本,则是人与边界、巫界的故事——边界属于地理学范畴,人和巫界则属于民俗学范畴。在如此混杂的世界里,张吉安则以被降头的阿昌最后康复为结局,甚至以乩童的方式延续这一民俗,“现实中的阿昌重病痊愈后,投身解降乩童,医治当地人……”

混杂是现象,以乩童医治病人是结果,这种结果在某种意义上正是从混杂中寻找到了一条“造福”的道路,甚至是以阿昌被降头为代价获得的启示,所以降头/解降形成了一个闭环,它的意义不仅解决了混杂民俗带来的“阵痛”,更在于寻找到了一条适合自己的“信仰”之路,而这个终于发现的“真理”真正回应的是张吉安的一种家乡情结:“献给边界的父母。”而这种献辞又变成了历史/现实的混杂状态,就像最后船上的“珂娘”哀伤地唱起那首歌:“出汉关,来到此……”她对将肮脏的东西投入海中的阿燕说:“我永远过不了这个边界,回不了家了。”——珂娘被困于边界代表的是历史的遗憾,而张吉安“献给边界的父母”则是一种纪念式的表达,在遗憾和纪念之间,混杂似乎永远不会像阿昌的降头和解降一样,是一个简单的自我救赎。

所以,在整部电影中,混杂带来的矛盾是存在的,而且对于现实来说,根本无法被化解,阿昌乩童解降的生存改变也许只是一种权宜之计,而对应于这个故事,阿燕从不信到信的历程就是从混杂寻找真解的过程。1987年的“八月”是故事的起点,在阿昌对拿督公进行常规祭拜的时候,看到了神龛中游出的一条蛇,阿昌捡起东西打过去,不想打破了邻居阿南家的木门,门上留下了一个缺口。晚上阿南便来找阿昌,阿昌的门没有开,从自己门洞里阿昌扔出了20块钱,阿南拿了钱才平息了咒骂。但是当天晚上,阿南骑着摩托车发生了车祸一命呜呼。这一事件发生后,阿南的家人阿Kaew姨认为是阿昌打蛇引起了阿南的死亡,所以那天晚上离开前的阿Kaew姨做法降头给了阿昌,第二天去田里捉田鱼的阿昌昏厥在水田里,从此以后在两个多月的时间里他一直没有从二楼下来,不仅神志不清,还大小便失禁,几乎成了一个废人。

也正是从阿昌倒下那一刻起,妻子阿燕开始寻找解救的办法,而她努力为阿昌解降就是一个不信到信的过程。阿昌在阿南找他的时候,就认为这件事是因为拿督公不高兴了,而不高兴是因为阿燕经常将内衣裤晒在外面。而被降头之后,阿燕也并不明白此事的内在逻辑,她先是在阿昌吐出的污物中发现了血丝中的黑色铁钉,拿着铁钉去问五金店,老板似乎有口难言;阿燕见阿昌病情家中,于是又去了医院,医院的解释很简单:阿昌是食物中毒,所以只需要在家休息几天就行,阿燕当时就拿着呕吐物希望医生重视,给阿昌住院治疗当然是最希望的,但是医院还是拒绝了她的请求。在这个过程中,阿燕表现的是“不信”,她按照一般的理性逻辑想要找到阿昌得病的原因,但是这反而没有让阿昌好转,病情加重的现实让阿燕开始寻找第二条道路——正如邻居阿来嫂对她说的那样:“我以前也是不信的,要不然我的劳工就不会走得这么不明不白。”

| 导演: 张吉安 |

阿燕开始求助了民间信仰,而这个求助的过程又在她面前打开了混杂的民俗学文本:阿Kaew姨在那个夜晚举行了仪式,许多人手持蜡烛走到了田伯爷的神龛前,之后阿Kaew姨又在皮影戏中唱起了超度文,“穿越七重天,吾儿太阳神,穿越七层土地……”仪式结束之后,阿Kaew姨又在半夜里起来顺着田埂走到田伯爷的神龛那里,在张开嘴的惊恐表情中,她看到了无头的“阿南”,脖子上还留着一片血污,于是阿Kaew姨和他抱头痛哭。另一方面,两个月过去的“十月”,阿燕终于找来了“巫师”给阿昌治病,巫师指责她不信造成了后果,所以为了弥补自己造成的后果,需要拜神,这个神便是山洞里的山神婆婆。而其实阿燕虽然答应了,但是还是半信半疑,她的信依然不够彻底,巫师给她的红色药水,她拿回家之后反复过滤,后来还是不放心竟放到炉子里加热,孩子们回来说起学校要求签名的事,阿燕忘了在加热的药水,等她反应过来,药水已经蒸发了。

但是阿昌的病还是不见好转,于是她按照巫师的说法,去山洞祭拜山神婆婆,正是在祭拜过程中,关于边界的故事才慢慢付出水面,躲在石头后面的一个女人告诉阿燕,山神婆婆不是巫裔,她的格局不会那么小,因为山神婆婆本来是泉州的一个公主,叫珂娘,远渡重洋之后来到了这里,但是她被巫师看上了,珂娘想要逃离这里,但是船被困住了,珂娘没有能离开回到家乡,后来她成为了当地人的“山神婆婆”,“她不可能害你丈夫。”阿燕回家之后,阿昌的病似乎并没有好转,而且更是疯疯癫癫,于是阿燕在阿来嫂的介绍下,来到了巫师Tam伯那里,本来已经“洗手不干”的Tam伯听到阿燕的情况后,还是将她叫到了屋子里,传授给她方法,同时把法器都给了她,而这就是后来阿昌病愈之后用来解降的法器,Tam伯让她用巫裔短剑插在家门口的树下,等发现有东西之后,包裹进布里然后扔进大海里,“阿昌能否痊愈只能听天由命了。”阿燕照此方法,发现了笼子里死去的小鸟,发现了二楼弄坏的窗户,发现树下埋着的那些失踪的衣服,用布包好,感到码头,那个在山洞里的女人再次出现,她把阿燕带到了海上,阿燕把东西扔了进去,于是女人在船上唱起哀伤的歌,最后回来的阿燕发现阿昌已经能够从二楼下来了。

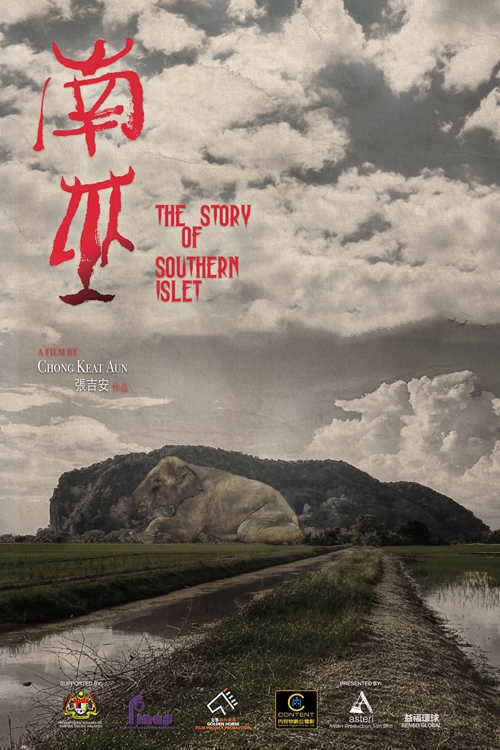

《南巫》电影海报

阿燕从不信到半信半疑到最后信了而且付诸行动,这个过程也是阿昌被降头到解降的过程——降头和解降构成的闭环,是各种民俗祭拜的神的混杂,这里有阿昌家摆在显著位置的土地神,又放在家门口祭拜的拿督公,有水田旁的田伯爷神龛,有阿Kaew姨施行的降头仪式、祭神仪式,以及皮影戏念超度经文仪式,阿燕找到了巫师,去了山神婆婆那里,也找到了已经不是巫师的Tam……人是活着的人,是生病的人,是死于车祸的人,是施法的人,这是人所具有的的混杂性;不同的人具有不同的信,而不同的信可能会形成冲突,甚至会结下怨恨;而拿督公、土地神、山神婆婆、田伯爷这些“神”的存在,人和巫界似乎也建立了不同的联系,各种仪式的举行,似乎就是混杂中的对话……但是不管是什么界,不管是如何混杂,一个不变的主题,就是如何信?

这个问题其实就是张吉安面对历史立足现实提出的疑问,受到不同宗教不同文化影响的这片土地,他们如何寻找解降的办法?山洞中的女子所说的山神婆婆的故事,其实就是这种历史混杂性造成的困境,她无法离开这里回到家乡于是便成为了最后的哀叹:“我永远过不了这个边界,回不了家。”一曲“出汉关”是所有被困于边界这边的人的集体哀叹,这个历史问题在现实中就表现为融合之困,阿昌的两个孩子在学校里被歧视,“多讲国语,不讲方言”的牌子挂在被处罚的学生身上,而阿燕开着车的时候广播里播送的是如何突破语言障碍学习华语的心得——这是1987年的象屿山,1987年发生的便是马来西亚“五一三”事件,大马华人的生活因此受到了影响——所以在有马来人,华人和印度人的马来西亚,其实就面临一个融合的问题,黑板上写着:我们国家,马来西亚,是个由各个种族组成的多元文化国家。其中的种族包括马来人,华人和印度人。每个种族都富有各自的民俗文化,例如特色服装……”但是现实是过不了界、回不了家的客居生活。

张吉安或者是想从这个人巫“边界”问题的神秘主义故事引发出关于现实的边界思考,但是对于现实的有意淡化使得这个问题只不过变成了女人仅有的哀叹,而回到这个故事本身,附加在故事本身的神秘主义元素又削减了对现实应有的批判,甚至张吉安将所谓的传说变成了“鬼怪神话”,还用“活生生”的鬼怪支撑起刺激的视听语言:夜里在稻田里舞蹈的是田伯爷化成的鬼神?阿Kaew姨施行玩仪式自己一个人走出去而抱头痛哭的是阿南的鬼魂?树上偷衣服的那个浑身白色的是灵鬼?他不仅尾随着阿燕,还一起登上了那艘出海的船,女人甚至让阿燕“不要回头”,当阿燕将东西扔进海里,这个灵鬼才最终消失。

他们不是活着的人的幻想物,他们就是一种真实存在,更为真实的是阿昌呕吐物中的黑色铁钉,这是任何科学都无法解释的,而阿燕带着阿昌去医院看病,医生避重就轻似乎也是对科学的一种讽刺,而这个讽刺的背后逻辑就是:神是存在的,鬼怪是存在的,降头是真实发生的,人和巫之间的边界也是不可改变的,所以在这个用影像构筑起来的“真”的世界里,张吉安唯一要表明的是:不管信仰如何混杂,只有心中有信,才能实现人的自我认同,才能在降头中解降,才能在回不了家中安于边界生活。

[本文百度已收录 总字数:3748]