2022-10-09《爱情与愤怒》:如同无花果被大风摇动

原名《福音书》,四名意大利导演和一名法国导演,合集于共同的名字,“福音书”自然指向宗教信仰,指向善恶,甚至直接指向的是“上帝”,而《爱情与愤怒》的片名无疑也是和上帝有关:上帝的爱,上帝的愤怒:是得不到上帝的爱而导致了人类的愤怒?还是上帝因为愤怒而取消了对人类的爱?在这个意义上,《福音书》是不是也变成了一种空位的传达?甚至就是一种虚无?

五位导演在“爱与愤怒”的世界里探寻可能的“福音书”,风格之迥异也让每个人的福音书具有了不同的书写方式。分类而言,第一个故事和最后一个故事,可以看做是“愤怒”部分,因为从电影的情绪来说,就是在表达人类的愤怒。卡洛·利扎尼的《冷漠》就像片名一样,叙述了一个“冷漠”为主题的故事。城市的街道和高楼,组成了利扎尼冷漠的视角,它们是一种复数的状态,在这种复数世界里,个体往往被湮没了:男人和女人发生了争吵,男人追上了女人,男人打了女人,男人还把女人拖进了草丛中。在男人和女人从矛盾演变为冲突甚至最后发展为谋杀,一把匕首插进了女人的身体,随之而来的是女人的喊叫,但是声音被覆盖了,而所有发生的一切并没有真正被湮没,被覆盖,高楼上的住户从窗户里分明看见了底下发生的悲剧,但是在悲剧起始的时候他们没有阻止,在悲剧酿成的时候他们没有行动,这便是这个城市甚至是人类的冷漠,而反讽在于:当底下的悲剧在慢慢发展的时候,楼上人的视角分明是俯瞰,这是上帝的视角,但是上帝选择了沉默,上帝选择了冷漠,终于悲剧发生了。

这是一个场景,第二个场景是冷漠的延续。道路上发生了车祸,从受损的汽车上爬出了受伤的男人,他举起手像要拦住从身边经过的车辆,但是没有一辆车停下;他无望地看着经过的车,然后去车里看一样受伤的女人,女人的身上都是血,她已经奄奄一息;男人再次举起手,依然是旁观者的冷漠,甚至死寂根本没有看见他的呼救。终于骑摩托车的警察发现了他,他们停下来了解了情况之后,以警察的身份拦车,终于一辆车被拦下,警察命令司机将伤者送到医院抢救,但是司机起先选择了拒绝,“我不想卷入其中。”但是警察还是否定了他的想法,在警察摩托车的带领下,司机载着受伤的妻子跟在后面。但是在一条岔道前,司机突然打了方向盘,朝着和摩托车不同的方向驶去,发现了情况的警察立即报告了总部,于是这个司机变成了通缉犯。最后在里面男人的哀求之下,司机将他们送到了附近的医院,但是在送达之后,司机下车,手上还带着一把枪,他从另一个出口逃离。

男女的矛盾变成了谋杀,以上帝视角看见事件的旁观者选择了冷漠;车祸受伤的男人请求救助,过往的司机熟视无睹,这是另一种冷漠;但是当那个司机在警察的要求下送伤者去医院,他为什么最后还是选择了逃离?这是司机本人的冷漠?在这种冷漠背后是不是还有对法律某种不满?甚至可以说,救助者的缺席是不是也是对整个体制的愤怒?从冷漠过渡到愤怒,利扎尼其实是选择了一种含蓄的表达法,但是表层和本质之间的逻辑已经显露了出来。另一种愤怒在马可·贝洛基奥的《讨论》中则是公开的:在罗马大学的课堂上,教授正在给学生们上关于艺术的课,这时教室里闯进来另一批学生,他们终止了课堂教学,并要赶走学生和教授。高喊着“胡志明,恰恰”的这些学生直指教育体制问题,他们认为“占领就是一种有效的工具”,但是在课堂上的学生反对他们的做法,于是争吵开始了,于是争论开始了:一方认为现在的教育体制是威权主义,是家长制,只有学生的服从,只看阶级出身;另一方则认为他们的行为本身就是违法,教授说:“革命不是综艺节目,这里不是舞台。”当闯进来的那些人以少数的方式抗议体制,教授和学生认为他们的行为和纳粹无异,是一种绝对的暴力。最后教授出去带来了警察,警察用工具恢复了秩序,在“警察万岁”的呼喊声中,愤怒暂时被平息。两派相争,争论的是教育体制,但是一方表现为最后烧书式的暴力,另一方表现为警察的“镇压”,实际上双方在愤怒中都取消了必然的对话,矛盾其实变得更为尖锐——但是,马可·贝洛基奥显然只是将这种对立变成了表演,教授的假胡子,反对派带着微笑,警察使用的塑料棍子,这是不是只是大学里演出的一个行为艺术?最后连争论本身也在这种表演中被解构了。

卡洛·利扎尼的《冷漠》和马可·贝洛基奥的《讨论》,在现实层面中指向了“愤怒”,当然,这也是人的愤怒,而另外三个故事在阐述“爱”的过程中,也涉及了愤怒,但是这种愤怒却脱离了现实层面,它成为了对人类信仰的一种关照——甚至三部电影在内核叙事中,都涉及到了“无花果”的宗教隐喻。贝纳尔多·贝托鲁奇的《濒死苦闷》展现的是一个神职人员临死之前的选择,一方是以朱力欧神父为代表的正统派,门被打开,神父拿着装着圣油的器皿进来,但是床上的人拒绝了,“我已经吃过两次了。”之后他还蒙起了自己的脸,在拒绝的态度面前,朱力欧神父只好退出;另一方则是以举行奇怪的仪式为将死的人进行救赎的群体,他们用丰富的肢体语言、一整套有着复杂语义的仪式为他救赎:围着他,有人走近,有人倒地,有人扼喉,有人高喊,从床上下来的病人走过来,人群退到两边,病人高喊着:“你们回去吧。”又转身,高喊着:“你们回来。”在回去和回来的命令中,大家又聚集而来,在转圈、尖叫甚至各自脱去鞋子、墨经和一些外套之后,他们都躺在了地上,病人开始抽搐,开始颤抖,最后死去。

| 导演: 马可·贝洛基奥 / 贝纳尔多·贝托鲁奇 / Elda Tattoli / 让-吕克·戈达尔 / 皮埃尔·保罗·帕索里尼 / 卡洛·利扎尼 |

拒绝神父,进入仪式,这是病人临死之前最后的选择,这种选择无非是找到术语自己的归宿,但是诡异在于:这个临死的病人并不是一个异教徒,他最后死去的时候,门被打开进来的还是朱力欧神父,神父和神职人员为他涂上圣油,然后穿上衣服,很明显,他们给死去的人穿上的是宗教服装,甚至是代表着一定身份和地位的特殊服装,这也就意味着这个病人本来就是一名神职人员,他居于教会的高级职位,是一个距离上地最近的人,但是他为何还要拒绝神父进入到具有浓厚巫术气氛的仪式中?这是一种对信仰的自我怀疑?在仪式中,那些教徒们说出了一句话,似乎是病人怀疑上帝的重要线索:“每个人都有一棵无花果树,每个人都在寻找果子,但是没有……”还有人更是表达了这种乌有,“我来这里三年了,但是他们说,从来没有水果,但是他们为什么要占领园子呢?管理员说,种树是为了一个结果,最后是为了砍掉它……”

无花果树的隐喻带着浓厚的宗教气息,在《圣经旧约》中,亚当夏娃偷吃的智慧果就是无花果,在上帝的伊甸园中,无花果多得随处可摘,它和善恶树、生命树一样,是天堂的象征,也是走向人类的开始。在新约中,无花果也是耶稣用来暗喻他复活的存在,“你们要从无花果树的比喻学个道理:树的新枝一发嫩长叶,你们就知道夏天近了。”但是在另一个出处中,无花果成为了“上帝的愤怒”,《启示录》中说:“天上的星辰坠落于地,如同无花果树被大风摇动,落下未熟的果子一样。”上帝用无花果在大风下的纷落,比喻以后的日子天象会改变,而在耶稣那里,逾越节的时候,耶稣因为看到无果实的无花果而诅咒它,行了神迹。从最初的天堂过到后来纷落的果子,从复活的象征到被诅咒的对象,无花果在文本意义上是多义的,而贝纳尔多·贝托鲁奇用无花果来注解《濒死苦闷》,也是一种对宗教单一性的怀疑,这里没有无花果,园子已经被占领了,甚至种下它只是为了砍伐,那么还有什么真正的信仰?当病人选择仪式,是为了得到另一种救赎,男人和女人走向他,告诉他自己的名字,自己的想法,“我希望永远不要伤害他人。”这是那个叫史莱夫的人对他说的话,“我相信人类的美好,我想改变世界。”这是伯特的想法,还有人说到追寻自由。当每个人在病人面前说出自己的想法,其实都在寻找属于自己的无花果树,而当病人被围在他们中间,在某种意义上他变成了他们,或者说他们说出了他的想法,当死亡降临,他也进入到了一个无花果的世界。

寻找无花果,是忘记上帝,是发现自我,这一种反上帝的皈依行为在皮埃尔·保罗·帕索里尼的《纸花的故事》中,得到了另一种解读。帕索里尼的故事最早的名字就叫《单纯的无花果》,根据帕索里尼的自述,“在街上穿梭的汽车轰鸣中,尼内托听到了上帝的声音——上帝督促他要去了解,要去理解。但是,像福音书中的无花果一样,这个年轻人不懂,因为他不成熟,他还单纯。”无花果没有出现,取而代之的是尼内托手上的一大朵红色纸花,拿着纸花,尼内托在民族大街上行走,他看到了那里正在施工的工人,问一个老者:“你为什么这么大年纪了还在工作?”老人说:“工作让我满足。”这种满足是人类找到自我的满足,尼内托无疑也是快乐的,满足的,他唱着、跳着,喊着:“给我一个吻。”但是他手上拿着的是纸花,不是无花果,于是上帝让他的“无花果”被大风摇动,抬起头是一个声音传来:“我是你的上帝,你凭什么无知?”

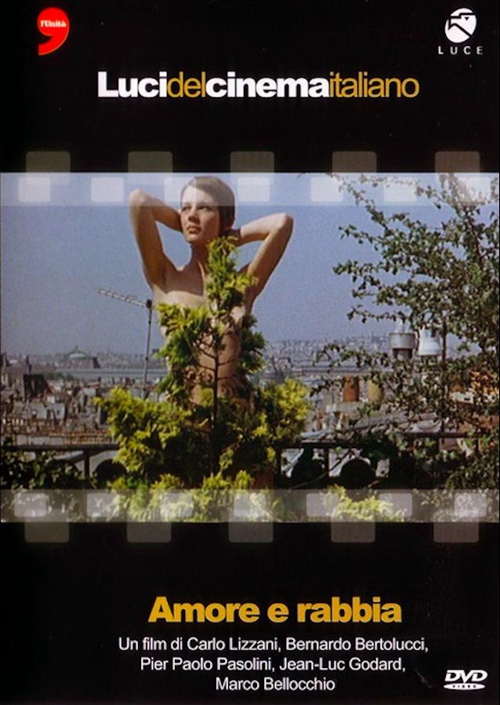

《爱情与愤怒》电影海报

无知的尼内托受到了上帝的惩罚,在人民大街上,他突然就倒在了地上,死了。为什么无知会走向死亡?一个声音说:“如果你不想迷失,那就抬头向天上看。”抬头,就是面向上帝,就是对上帝的皈依,可是,天上有什么?有蓝天,有白云,有电线,当然还有飞机——在尼内托走在街上的时候,帕索里尼利用叠印,展现了一场人类的战争,飞机在天上飞,投下的炸弹发生爆炸,尸体横陈在路边——“这些事他确实不理解”,帕索里尼这样说,无疑尼内托远离战争,远离现实,甚至远离世界,但是一个只想要一个吻的男人真的必须了解这些?真的要抬头跟随上帝?或者从另一个意义上来说,这些战争难道不是上帝亲手制造的悲剧?

贝托鲁尼用巫术仪式进行了反上帝的阐述,帕索里尼则用纸花解构了无花果的上帝意识,在70年代的“福音书”里,的确没有人再拥有无花果,“如同无花果被大风摇动”的现实里,信仰其实面临着堕落,而在戈达尔的《爱》中,“L'Amore”真的是一种爱的传递?没有无花果,但是却有着亚当和夏娃的现代隐喻:“在古巴”的男人和女人在一起,“过去的童话进入了他们今天的生活。”女人赤裸着身体,镜头前的绿色遮挡住了女人的裸体,这分明是伊甸园里的夏娃在现代社会中的翻版,那绿色是不是就是一株无花果?但是对于夏娃,对于伊甸园,旁观者的男人说:“裸体,没有实质,它是沉默的。”裸体没有实质,裸体在沉默,爱也变成了没有实质的沉默?

戈达尔设置了两对男女,一对“在古巴”,他们在一起,他们说着爱,他们相互拥抱,“没有时间就是没有时间,我等你很久了——他们彼此相爱,有的是时间,时间没有改变他们相爱。”另一对则是看见他们的男女,男人说:“我们是目击者,我们是观察者。”目击和观察的对象是男女,当然也是爱。在古巴的男女,在法国的男女,他们通过不同的时空连接在一起,一个是关于爱,一个是对爱的目击和观察,是现实抵达了童话?还是童话在解构着现实?爱在没有时间的时间里,也在无限的时间里,“无限的一对,无限的夫妻。”那么爱必将是跨越时间成为一种永恒,但是两个组合却分明看见了爱的困境。在古巴,本身就指向了一种政治维度,古巴和美国也是一对,但是它们是无限的一对?还有无产阶级和资产阶级,还有革命和反革命,还有战争和反战,它们都是一对,却永远不是无限的一对,他们是对立的一对,所以女人说:“革命是你的家,民主是我的家。”一对意味着分开,意味着矛盾,意味着沉默,“敌人在哪里?”的询问指向的就是无法挣脱的对立。

而观察者呢?他们不是爱的一对,他们只是世界的旁观者,对在古巴的男女,他们甚至将之命名为“一部电影”,“也许是一部电影的一个画面。”爱在电影中演绎,无花果在电影里成熟,裸体在电影里成为唯美,但是,女人说:“电影就是一个谎言。”男人说:“电影院不存在,电影不存在,电影和斯大林、丘吉尔人、罗斯福一样老了,老人领导新世界……”新世界,新秩序,却依然是一个古老的世界,在这种错位中,电影不存在了——或者说,电影在政治生活中不存在了,电影艺术不存在了。但是戈达尔从来没有要让电影成为一门艺术,政治本身也是他让电影进入的范畴,但是政治不是消费,不是谎言,不是仅仅被看见的图像,“就像一道闪电,代表了电影的真谛……”那么闪电在哪里?

戈达尔在寻找闪电,也是在寻找爱,或者在闪电和爱之前吗,必然是无数的敌人,必然是谎言,必然是对立,必然是沉默的裸体,必然是掉落的无花果——和贝托鲁奇一样,和帕索里尼一样,无花果不是上帝的无花果,是爱的无花果,当然,和利扎尼、马可·贝洛基奥一样,人类的愤怒和神无关,在关于人性之善的探寻中,愤怒之后也必然是爱,永恒的爱,“他们彼此相爱,有的是时间……”

[本文百度已收录 总字数:5328]