2023-05-23《薄暮之光》:我让自己跌进了黑暗

“我不会死在这里……”被打成重伤的科因斯泰恩似乎已经在死亡的边缘,“不要叫医生……”他拒绝了香肠店女人的建议,嘴角留下了一丝的血,一台挖掘机,一只狗,以及一个始终关心他的女人,这是科因斯泰恩受伤之后面对的一切,不会死去,不用叫医生,在还没有滑向生命终点的时候,他终于说出了“留在这里”的恳求,无力的他终于伸出手,将女人的那只手握住,第一次握住希望握住爱,他仿佛看见了属于自己生命的“薄暮之光”。

阿基·考里斯马基用温情的结尾阐述了电影片名的具体指向,薄暮之光,就是黄昏中的灯火,就是黑暗前的光亮,这是他生命将息未息时发现的光亮,这是他对生活重新燃起的灯火,微弱但可以温暖这困境,让他不至于走向死亡。阿基·考里斯马基是善意的,在他的电影中反复出现的码头、垃圾场,都是人被外界力量打击甚至逼向死亡的现场,比如《浮云世事》中劳里,他被人打伤丢在了码头,比如《尤哈》中的尤哈,他最后死在了垃圾场里的挖掘机旁,但是在这部电影中,他让受伤的科因斯泰恩悔悟,他让绝望的科因斯泰恩温暖,就是以善良的女人为拯救者,将他从自己制造的黑暗中拉了上来,最后他对女人说的“留在这里”便成为了最后照见自己的薄暮之光。温情的一幕上演,在女人的拯救中也拯救了自己,但是这真的是他重新发现生活美好的开始?这真的是他拒绝黑暗降临的悔悟?或者这薄暮之光真的能让他重新回到生活?

黄昏之后是黑暗,科因斯泰恩其实已经跌进了黑暗之中,因为珠宝店被盗,身为保安的他被怀疑;之后在他家里发现了珠宝和钥匙,于是他被审判;最后他被判处两年徒刑,监狱生活是他黑暗世界的一面,另一面则是他原本以为的爱竟然是一场骗局,当他拿着刀想要复仇的时候,他被黑社会的打牢打伤,距离死亡只有一步之遥。这一切让科因斯泰恩品尝了人生的黑暗,那么黑暗世界的降临,到底是不是科因斯泰恩自己制造的悲剧?身为一名保安,他每天的工作就是巡逻,身上的钥匙和扫描的设备,以及那一身的保安制服,是他工作的全部,日复一日,人生就像他下班时交出钥匙说的那句话一样:“一切照旧。”

一切照旧是他走在街上听人们议论柴可夫斯基、契科夫、普希金、果戈理等作家的遭遇时,听到的那些被影子笼罩的黑暗人生;一切照旧是他经过酒吧看见里面的同事用鄙视的目光望着他,然后说出“娘娘腔”的讥讽;一切照旧是他鼓足勇气要了一杯伏特加,却只能躲在角落里,卫生间的门打开他甚至被挤在门后面的孤绝……一切照旧其实是科因斯泰恩无法改变的现实,他听人议论,他被人鄙视,他躲在角落里,孤独是他生活的写照,而在整部电影里,没有出现科因斯泰恩的家人,也没有科因斯泰恩的朋友,当阿基·考里斯马基抽离了他生活中的一切背景,他便成为了一个被隔离在他人世界之外的存在。

是社会制造了这种隔阂,但是更重要的则是科因斯泰恩自己拒绝融进这个社会,他和烤肠店女人的关系就是他者和自我的写照。在下班之后他会去烤肠店,然后要了烤肠或者饮料,隔着店玻璃,女人在里面,他在外面,然后他会对她说:“我要开一个保安公司……”信心满满的他讲出了自己的理想,他要开出一家让顾客真正放心的保安公司,这是他人生的目标,真是因为这个目标的设置,他鄙视现实,但是却有一次次被现实击退,他去上了公司注册的相关课程,他去申请公司注册,他想要银行贷款,但是最后都一一被拒绝了,执著于自己的梦想,这是科因斯泰恩想要改变自我的起点,但是现实的无情又让他的希望一次次被泯灭,在这个意义上,科因斯泰恩就是一个盲目自信的人,甚至是偏执于自己的梦想,在好高骛远的世界里,他也一定无法适应这个社会的所有规则。

| 导演: 阿基·考里斯马基 |

是他自己的孤僻导致了在社会中孤绝地存在,而当米尔雅出现之后,孤僻的他又认为是爱情之光照亮了生活,他如此执著,又如此愚蠢,他对爱的盲目相信变成了自己滑向黑暗而无法自拔的悲剧性因素。在酒吧里喝酒的时候,米尔斯走近了他,一句“也许我们可以谈谈”一下子戳中了他的软肋,也一下子开启了他封闭的世界,甚至一跃而成为他看见生活之光的所有美好,举着酒吧对着第一次遇见的米尔斯说:“我们要结婚吗?”米尔斯淡淡地说:“我们可以相互了解……”只是一句“谈谈”,只是一脸的微笑,只是主动走向他和他对话,科因斯泰恩的世界一下子被打开了,从此再也没有关上,即使和这个女人有关的是欺骗,是伤害,甚至是罪恶。

他们约好了看电影,米尔斯的脸朝向银幕上激烈的动作,科因斯泰恩的眼睛却盯着米尔斯,这个遇见的女人成为了他最想看的电影;用餐时,米尔斯说:“花钱会越来越多,你能负担得起吗?”科因斯泰恩再一次讲述自己的宏伟蓝图,当保安只是暂时的工作,他的目光里全是未来的希望,甚至看见了两个人今后的幸福生活;他们一起去看摇滚乐队的演出,结束后米尔斯称赞他说:“你的身上有摇滚的因子……”再一次打动了科因斯泰恩,他告诉烤肠店的女人说:“今天我和女友去看电影了。”当沉浸在幸福中的科因斯泰恩离开,眼中都是哀伤的女人关灭了灯火,四周只剩下赫尔辛基惯有的冷峻和黑暗……

米尔斯主动走向了他,主动和他说话,主动和他看电影,主动称赞他,在米尔斯一步步的主动中,科因斯泰恩重新看见了自己,也发现了生活中一直没有出现的东西,那就是爱。但那本不是爱,是长久隔绝于现实和他人的科因斯泰恩第一次被他人解读,是第一次找到了自信,是第一次感受到温暖,但是这一切何尝不是自己禁锢太久而制造的幻想?甚至米尔斯的出现只是一道“黑暗之光”,因为她本身就是黑暗的一部分,她只是以光亮的形式制造了黑暗,而科因斯泰恩也由此慢慢滑入了不设防的黑暗中——米尔斯是盗窃集团的成员之一,大佬安排她接近科因斯泰恩,就是为了得到珠宝店的密码,就是拿到珠宝店的钥匙,就是为了最终行动的成功。当米尔斯将科因斯泰恩一步步引向这个阴谋中,她担心科因斯泰恩会发现真相,但是大佬却极为准确地道出了科因斯泰恩的个性:“他像一条忠诚的狗,他是一个不会背叛你的傻瓜……”

与其说忠诚于爱情,不如忠诚于自我欺骗,与其说是自甘堕落的傻瓜,不如说是执迷而不肯走出自我想象的傻瓜:当米尔斯提出要和他一起巡逻,科因斯泰恩没有因为他所巡逻的是重地而拒绝,他带着米尔斯进入了珠宝店,并在按密码时“泄露”给了米尔斯;在两个人喝酒时,米尔斯给他下了药,终于米尔斯在车上入睡,米尔斯拿走了钥匙,盗窃计划实施,珠宝店被洗劫一空;科因斯泰恩醒来知道了珠宝店发生的事,他被怀疑是这起盗窃案的同谋,但没有直接证据可以定罪;米尔斯再次找到他,将一包装有珠宝和钥匙的东西藏在了沙发上,当警察进来找到了罪证,科因斯泰恩最终被判入狱2年。从科因斯泰恩成为了一条忠诚的狗之后,他就没有让自己成为这段感情的背叛者,而且他并不需要证明自己的清白,他的沉默就是默认,而默认的唯一作用就是不让米尔斯成为被怀疑的人,当他自己一个人默默承受所有的罪责,他是执著的,也是愚蠢的,他是自我牺牲的,也是自我迷失的。

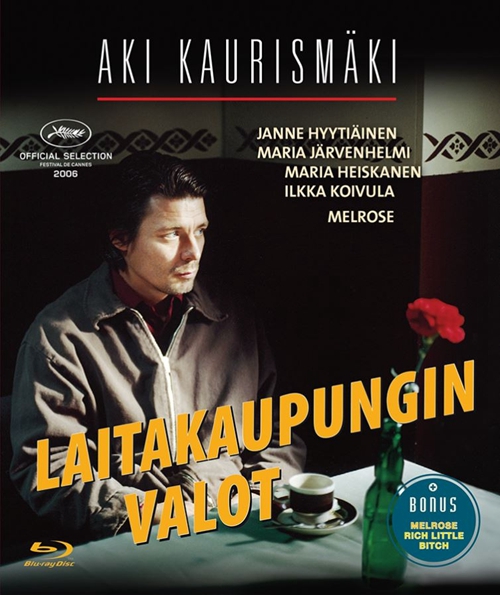

《薄暮之光》电影海报

但是,科因斯泰恩的这些决定、这些行动并没有脱离他的预设,或者说,自始至终他都是一个甘愿让自己付出代价也不会泯灭虚构的理想的人,开保安公司也好,对米尔斯的爱也罢,他让自己超越现实看见光亮,但这的确是黑暗之光,是用谎言、罪恶编织的黑暗之光,而这就是科因斯泰恩的悲剧性所在。站在米尔斯之外的是另一个女人,烤肠店的女人才是真正爱着他的女人,她会在短暂的购物中和他对话,打听他对生活的想法,在他失意的时候安慰他,在他被审判的时候旁听,甚至在他入狱后写信给他,但是她的所有付出都被科因斯泰恩拒绝了,甚至在监狱里他连信都没有拆开就直接撕了,即使面对冷漠的科因斯泰恩,她也没有放弃,在他出狱之后她是唯一去收容所看他的人。

一面是对错误的执著,一面却是对爱的拒绝,一面是对罪恶的庇护,一面却是对真情的冷漠,科因斯泰恩越来越滑向了自己制造的黑暗,在他面前,人生就像一种空无的存在——阿基·考里斯马基用镜头语言制造了这种虚妄和空无:科因斯泰恩看见一条小狗,于是他去找正在酒吧喝酒的主人,那三个凶神恶煞的人将科因斯泰恩推向乐然另一扇门,镜头于是变成了空镜头,只有桌子上留着的三只酒杯,之后空镜头里出现了那三个人,他们回来是已经面带笑容,而下一个镜头,科因斯泰恩的脸上已经字啊流血——空镜头不是一种叙事的空无,被打的故事在镜头外发生,却强烈地传递到镜头里。而这或许也是科因斯泰恩命运的隐喻,他和现实的隔绝,他对自我的执迷,他对爱情的偏执,都是一种空无的写照,但是在空无之外,一切正在发生,而且以更悲剧的方式发生,以黑暗之光的虚妄方式发生。

他被虚构的黑暗之光拖进了黑暗之中,但是当阿基·考里斯马基最后让他重新发现薄暮之光,便显得有点刻意,这种善意或许也是阿基·考里斯马基在创作上的一种拯救:一个自愿成为傻瓜的人怎么可能最后醒悟?当他出狱后看见米尔斯和大佬在一起,当大佬让店主开除了有犯罪前科的科因斯泰恩,他终于拿起了那把刀,刺向了大佬——这是一种觉醒?觉醒无非是为了最后的薄暮之光,无非是为了自我救赎,但是觉醒也成了阿基·考里斯马基的一种虚妄:当初他明明知道自己是被米尔斯下了药而失窃,他也选择了沉默,当初他从镜子里看见米尔斯将拿包东西藏在沙发上,他也选择了不揭露,所有这些都是因为他甘愿自己是一个傻瓜,他不愿被现实击破,不愿最后的希望化为乌有,这样一个隐忍、自我牺牲的人,怎么可能最后会拿起刀想要讨回自己的公道?

阿基·考里斯马基把科因斯泰恩推进了一个俗套的故事中,他的反抗,他的复仇,他的醒悟成为了他寻找自我的一种努力,但不再是真实的自己;他让女人留下,他握住女人的手,他感受到薄暮之光的光亮,但是这一切都变成了他刻意想要的温暖——是他让自己跌进了黑暗之中,强烈地渴望、努力地付出、以及自我牺牲式地埋葬,又怎么可能轻而易举地投降成为另一个光明、善意的自己?

[本文百度已收录 总字数:4281]