2025-05-23《在应许与遗忘之间》: 先知们早已寿终正寝

我是耶路撒冷人。游泳池和它们的声响

不是我精神生活的一部分。尘土是我的意识,

石头是我的潜意识,

我全部的记忆是夏日午后紧锁的庭院。

——《时间·52》

时间是什么?时间是“童年遥不可及”的过去,时间是“战争近在咫尺”的现在;时间是“目睹过如春和日丽的事物”的回忆,是“凭栏弯腰俯视奔逝的流水”的逝去;时间是“一出生,我们就开始燃烧”的起点,时间是“直径三十厘米”的炸弹制造的死亡。过去和现在,回忆和逝去,出生和死亡,构成了时间永不更改的两端,但是在两端永远不是时间被固定在封闭世界里的写照,当作为一个耶路撒冷人,尘土构成我的意识,石头成为我的潜意识,必然在记忆的深处,那个夏日午后紧锁的庭院会再次打开,允许时间之外的东西进入,也允许时间本身回来。

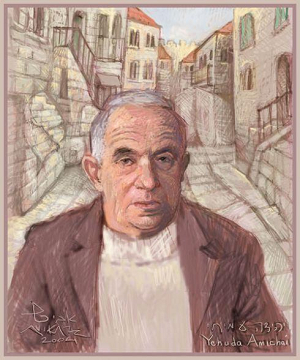

五月也是一个夏日,阅读了亚伯拉罕·耶霍舒亚的小说集《诗人继续沉默》,也阅读了耶胡达·阿米亥的诗集,他们共同的身份是以色列作家,是“耶路撒冷人”,同样,在这个五月的夏日,他们用不同的文本打开了那所紧锁的庭院,打开了时间之门:当耶霍舒亚让“诗人继续沉默”,并不是沉默至死,而是在“继续”中开始新的言说,那就是是搁笔之后诗人的新生,“直到此时我才注意到,诗歌上方用廉价印刷体涂写的,是我的名字。”于是“继续沉默”就变成了死亡之后的复生。同为“耶路撒冷人”的特殊身份,阿米亥在尘土的意识和石头的潜意识中打开了从夏日午后开始的“全部记忆”,在时间的打开中,“在应许与遗忘之间”的世界也变成一种时间的隐喻:遗忘是对历史、事件的遗忘,但是在遗忘之前却是记住;应许是驱逐之后的应许,在应许之前是失去家园,所以“在应许与遗忘之间”所构筑的也恰恰是和耶霍舒亚一样,是死亡和死后重生之间作为“耶路撒冷人”的双重面向。

1978年的诗集《时间》既是对时间之过去和现在、回忆和逝去、出生和死亡的一种回想,也是阿米亥插入时间内部的一个文本。“我想被再度写入/《生命之书》,一个日子也不落/直到书写的手受伤为止。”这一段《生命之书》是阿米亥打开的时间起点,可以将1978年之前的诗集看做是一种由尘土和石头构成的记忆,它指向的是过去、回忆和出生,那里的《生命之书》呈现的是什么?是1955年第一本诗集《眼下,以及别的日子》所组成的“日子”:它是“像一份三明治裹在沙沙作响的蜡纸里”的母亲的话,是从长出了另一片林子的空地里回来的父亲,也是我童年的故事,“在夜里,街上的灯光爱抚着/我的脸颊和墙壁,/月亮,如同一只巨大的水罐,俯身/浇灌我焦渴的睡眠。”(《当我还是个孩子》)或者是像咸涩的海水变成秋天甜美的雨滴的爱情,“因为我们在一起。全都形单影只。”也有缅怀朋友迪基时的那场雨,“雨落在我的朋友们的脸上;/落在我活着的朋友们的脸上”(《雨落在我的朋友们的脸上》)。

| 编号:S47·2250306·2259 |

那些眼下和别的日子里有亲情,有爱情,也有友情,但是透过这一部《生命之书》,亲情、爱情和友情被无处不在的战争所包裹,“我在等我的姑娘,而她的步履已不在那里。/但我听到一声枪响——士兵们/为战争而操练。/土兵们总是为了某些战争而操练。”(《我在等我的姑娘,而她的步履已不在那里》)雨水落在朋友迪基的脸上,他活着的时候用毯子遮住了脑袋,但是当他死去,于也落在脸上,“他们不再需要遮挡。”战争到来时,童年睡在幼儿园里,睡在泰迪熊的脑袋上面,每个人却在奔赴前线的路上,“窗外,火焰升腾……/我眼皮下的眼睛也同样如此。”(《关于第一次战役的两首诗》)战争到来时,日子里是“肉的寡妇,血的孤儿”,是“我胸前的伤口”,是必须逃脱的命运,它们构成了时间之过去和记忆“别的日子”,即使到了1958年《两个希望之遥》的诗集中,这种“别的日子”依然是迷失,是痛苦,是恐惧,“大地的深处,是死者的纬线和织物。/我想要死在自己的床上。”

“我要死在自己的床上”,表达的是一种在“别的日子”里的死亡恐惧还是回归生命的渴望?从目睹他人的死到安排自己的死,阿米亥用一个诗人的视角构筑时间叙事,那个“我”自然变成了具有身份属性的“耶路撒冷人”。他把自己看成是该隐,“一个逃亡者和流浪者”,但是当那些行为正在发生,我又成为了无知者,关于心脏的信号,关于肉体的计划,关于墙上的字迹,“我不能/读或写”,《生命之书》的书写靠的是一双受伤的手;亲情呢?“最后,我自己的/死亡/结束了父母的迁徙。”(《父母的迁徙》)爱情呢?“而今,我已爱上了/给予我去爱的一切/在夜深人静时,在双重洞穴的内心里。”(《向晚的房子》)友情呢?“陌生人的梦境里,我们并不相识。”(《倘若用苦涩的嘴》)在父母的迁徙因死亡而停止,爱情在孤单的坟墓里,每个人都不再相识,“耶路撒冷人”也变成了被墙隔绝的城市,变成了旗语制造误解的城市,“我们竖起了纷繁的旗帜,/他们竖起了纷繁的旗帜。/好让我们觉得,他们很幸福。/好让他们觉得,我们很幸福。”(《耶路撒冷》)但是,这又不是一个应该忘记的城市,因为耶路撒冷有她扬起的长发,有母亲的烘焙,有拥有洋娃娃的快乐,“若我忘记你,耶路撒冷,/让我的血也被忘记。”

但是,耶路撒冷绝不只是一个曾经生活的城市,绝不意味着在时间中留下印记,不能忘记、不应忘记却意味着遗忘,遗忘苦难,遗忘战争,遗忘恐惧,甚至阿米亥将之与奥斯维辛并置在一起,“要是我在奥斯维辛,/他们可不会派我去干活,/他们宁可当场烧死我。/这是一桩可观的义务。”必须遗忘,因为被烧死就无法死在自己的床上。记住的耶路撒冷,遗忘的耶路撒冷,身为一个“耶路撒冷人”,阿米亥表达了一种深刻的哲思:

我的父亲,我的王,求您动手,以免我的面孔

因大笑或流泪而支离破碎。

我的父亲,我的王,求您动手,以免我遭受

一切降临在我的欲望和

悲伤之间的东西的折磨;以免

违背我的意志所做的一切

看起来就像是我的意志。我的意志宛如花朵。

——《我的父亲,我的王》

所以在这里,阿米亥开始思考信仰,思考存在,思考耶路撒冷本身的苦难和救赎,而这无疑是一部从个体的生命之书变成民族的苦难之书,“我们忘了我们来自何方。我们来自流放地的/犹太名字暴露了我们”,这首《以色列土地上的犹太人》所书写的就是犹太人的记忆,中世纪开始的是金属,是石化的骑士,是玫瑰,是香料,是宝石,“这名字带回有关鲜花和果实的记忆”,这个记忆背后是这片“应许之地”,但是应许之地为什么会变成痛苦?“喷涌的血不是树根/却是我们拥有的最接近树根的/东西。”而且这片应许之地还有死亡的记忆,“利娅·戈德伯格死于一个细雨蒙蒙的日子/像极了她诗中所写/雨把葬礼推迟到/第二天,阳光明媚,/像极了她的样子。”(《利娅·戈德伯格之死》)利娅·戈德伯格,希伯来语诗人、作家、剧作家,她死了,那双悲伤的眼睛“可以和我父亲的眼睛相匹敌”,眼睛是犹太人古老的“沉重之眼”,看见果酱也看见苦难,书写生命也书写悲伤,也许沉重之眼所看见和代表的死亡属于犹太人的记忆,那么阿米亥站在时间的另一端,是渴望着从死亡中发现耶路撒冷更多的意义,“至于我们,唯一能做的,就是昂首/站立,静候/混合着松香的/噩耗和福音。”

|

| 阿米亥:我想要死在自己的床上 |

《生命之书》被打开,就是时间的那一端被打开,就是“应许和遗忘之间被打开”,而当1978年阿米亥进入到“时间”的书写之中,记忆该安放在何处?又该遗忘什么?从个体的记忆到民族的记忆,再到和宗教有关的质问,构成了阿米亥被打开的时间叙事。一枚直径三十厘米的炸弹,有效杀伤范围约十米,当它爆炸,“死者四名,伤员十一”,这是炸弹爆炸导致的伤亡圆圈;旁边还有两家医院和一座墓地,两个年轻女人被埋葬在一百多公里之外的故乡,于是这个圆圈被扩大,里面是痛苦;更大的圆圈越过了大海,到达了一个国家的遥远海岸,“一个孤独的男人哀悼着她的死/他把整个世界都放进了圆圈。”还有孤儿的哀号……圆圈在扩大,痛苦在扩大,死亡在扩大,但是,这个圆圈没有尽头,也没有上帝。这是上帝的缺席,“我的上帝,你给我的灵魂/是烟”,而且,所谓的预言也缺席了,在预言的缺席中,“先知们/早已寿终正寝”,对于被围困在这个时间之圈里的人来说,“他们没有别的时间,/没有别的处所”。在时间的叙事中,阿米亥对于人类命运的关照,通过先知寿终正寝来讽刺,更通过“第三亚当”来定义堕落:“那赐给我的灵魂,仍像舌头一般,/记得唇齿间甜蜜的味道。”这是“第一亚当”,他的记忆中有着甜蜜的味道,而“第二亚当”从伊甸园中被放逐,于是他成为了流放者,最后,“我的脚下,一眼小小的洞穴发育成了/我身体的精确形状。/我是一个难民:第三亚当。”

“第一亚当”拥有甜蜜记忆,“第二亚当”被放逐,“第三亚当”成为难民,作为人类始祖亚当的转变,构成了童话、苦难和失去家园的人类三部曲,而在时间里,耶路撒冷人正处在难民的阶段,它曾经是“一座晃动着我的摇篮城”,但是现在,“我目睹/石头房子的裂痕,电流/通过的孔洞,水渗出的缝隙,/电话线赤裸裸的联结和叹息的嘴。”甚至,每一个擦肩而过的人,可能爱我,也可能会埋下炸弹,而炸弹看起来就像是爱的礼物。没有了上帝,没有了先知,亚当成为了难民,这就是阿米亥在时间叙事上展开的前半部分,它是由尘土、石头构成的意识和潜意识,是开花而颓败的意志,更是被紧锁在夏日午后的记忆。但是,时间不是为了被湮没,不是为了遗忘,而是为了打开,为了新的应许,为了死后复生。

“一位阿拉伯牧羊人正在锡安山上寻找他的山羊,/而在对面的山上,我正寻找/我的小儿子。”曾经隔着一堵墙,曾经的一堵墙制造着纷争,也制造着战争,但是在新的时间之书中,阿拉伯牧羊人和以色列人隔着山谷,“而我们的声音/在谷中的苏丹池上方相遇。”一个为了山羊,一个为了儿子,它们共同构成了“寻找”的行为,而阿米亥将其看成是一种新的宗教,“寻找山羊或儿子/一直以来都是这群山中/某种新宗教的开端。”新的宗教是为了彼此听见,是为了共同寻找,它埋葬的是旧宗教的恩典,“从献祭结束的那天起,/每个人只剩下自已/用来献祭。”(《那是恩典之日》)所以每个人的生命需要一座被遗弃的花园,需要一面面向未来的镜子,更需要一种奇迹:在美国阿尔伯克基的红色宾馆里,“小男孩小女孩的臂弯里/抱着他们生育的娇小的婴儿,/他们抱着/可爱的洋娃娃。”这是“我看到”的一幕,阿米亥将这首诗命名为“奇迹”,在一种有爱的世界里,新的奇迹诞生了,“曾经地上的一切而今都在天上,曾经/天上的一切而今都在地上。”

天上的一切来到了地上,上帝缺席,先知不再又有什么关系?新的宗教已经有了开端,新的奇迹正在发生,宗教和奇迹就在人间,就在地上,就在“第三亚当”成为难民之后,就在记忆被遗忘而寻找的应许之地上,所以这是一个“从人而来,也将归于人”的时间叙事。阿米亥在“第三亚当”的寓言之后书写了关于母亲的“三部曲”作为人回归人的应许之诗:《躺在病床上的母亲》留下了最后的遗言,“把花从房间里拿出去”,然后她把自己封闭了七天,“就像是七日哀悼。”之后在《现在她在呼吸》中母亲最后死去,但是她却在死去之前练习着“彼岸的笑”,为的是挣脱“此岸的哭泣”;最后母亲去世,《现在,她沉下去了》,进入地下的母亲却变成了“救赎的宇宙飞船”,而大地也成为了“真正的天空”。从生病而把自己封闭,到去世之前练习彼岸的笑,再到去世之后把大地变成天空,母亲的三部曲是关于生命的重塑,所以打开时间之门,每个人都应该对尘土说:“你从人而来,也将归于人。”

时间在过去,时间从出生开始,时间留存着记忆,但是时间里都是战争、苦难和死亡;时间是现在,时间如流水,时间重新归于人,阿米亥“在应许与遗忘之间”构筑了时间之书,有过记忆,也必须被遗忘,但是在记忆和遗忘之间还有一种东西叫做纪念,纪念是永不遗忘,是记住、遗忘之后的再记住,和新的宗教、新的奇迹、新的生命构成的厚重纪念碑:

被遗忘的,被记住的,被遗忘的。

张开,闭合,张开。

——《而谁将纪念纪念者?》

[本文百度已收录 总字数:4948]