2015-09-07 《1428》:当灾难的废墟被扒开

小小的房间,小小的手机,当汶川大地震7年之后,在一个陌生的城市用四方的屏幕打开一场国人铭记的灾难时,并不是对于对于大灾的刻意缩小,也不是对于遗忘故事的复活,灾后七年,和纪录片里呈现的灾后10天、灾后210天一样,时间并非可以以自然的方式走向一种终结,它是持续的,漫长的,甚至永久的。点击、播放,在一个人的宾馆房间里,覆盖在上面的尘土四散,而目光最后以审视的方式扒开了灾难堆砌着的废墟。

废墟的上面和下面,时间的过去和现在,并不是完全被隔离的,但是却以不同的命名方式讲述那个悲痛的瞬间。在废墟之上,有全国人民的关注,有救援官兵的努力,有众志成城的重建,红色的横幅上、道路两侧、大屏幕上都写着那一句句口号,“众志成城,抗震救灾”、“弘扬大禹精神,建设美好家园”、“党的光辉照我心”都在动员着力量,释放着爱心。不光是口号,还有那些温暖的瞬间,“要发挥共产党员的先锋模范作用,把灾区建设好”的声音响起在广播里,“任何困难都难不倒英雄的中国人民!”的画面在电视里播放。地方官员走进灾区,询问救灾物资发放情况,看望救灾点的灾民,并和一个正在煮肉的年轻人交谈,骑着自行车从绵阳买来的猪肉,对于他来说,就是一种活下去的希望,虽然家里亲人有伤亡,但是握着领导的手,他由衷地说出了“感谢你们领导”的话;在救灾点,灾民排队有序领取食物;在一场婚礼中,开车的司机望着大街说:“在中国有这么多领导关系灾区人民,感到很幸福。”

|

| 导演: 杜海滨 |

|

对于生者,或许在最悲痛的情绪宣泄之后,面对的就是如何继续生活下去。北川封城了,他们站在山脊之上,遥望着那个遍地废墟的城市,那个亲人被埋在废墟里的城市,那个自己也不能进入的城市,只能背着仅有的生活用品背井离乡;而在救灾点分发食物的时候,一个小孩希望能多给他一勺汤,却被告知,每个人只能一勺,接着便把他赶了出去;为了生活,有人在倒塌的瓦砾间收集报废金属,甚至在那些水泥柱子上敲打出铁丝钢筋,当挖掘机挖出废墟的时候,众人不顾危险一哄而上;人死了但是猪坚强似乎还活着,也成为他们维系生活的来源,让猪住“娇子”,然后将它们一头一头运上车,所谓贱卖,只要能拿到钱,少点也心满意足了;脚手架弄下来的钢筋,也以便宜的价格卖给了收购者,每斤1.22元一天最多能拿到300多元……

|

|

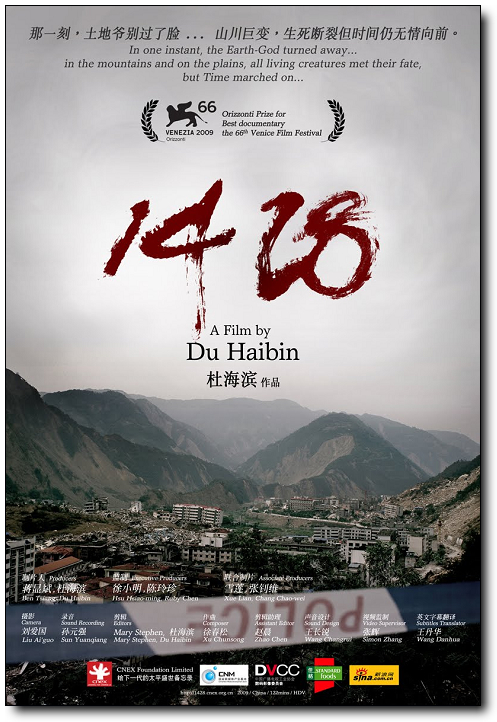

| 《1428》海报 |

似乎生活完全变成了一种挣扎,甚至人与人之间的关系完全变成赤裸裸的金钱关系,打工者和老板在吵架,但是“哪个家庭没遭灾?”又让这样的吵架没有了任何意义;为了提防投机取巧的小偷来光顾,所以没了房子的主人宁可坐在废墟上也不让别人拿去任何东西。而在那个平时祭拜的“金霞洞”口,面对着已经整坏的庙宇,他们似乎不敢相信为什么神灵不保佑他们,一位和尚与一位道士这样总结了地震:“地震的肆虐,神灵都落难了,而土地爷已经长久不被供奉在我们的庙宇里了……”

甚至是精神世界的倒塌,但毕竟还要生活下去,地震之后的10天,他们或者还沉浸在失去亲人、失去家园的悲痛之中,但是在地震210天之后,对于生命的体悟或许更为强烈,而这种强烈在已经成为符号的废墟之上,又变成了某种怨言。老妇人的大儿子从山西煤矿回来,本来他要贷款买货车拉煤做生意,没想到地震来了,希望全部落空,而真正的失望并不是地震本身带来的,母亲还住在救灾帐篷里,而根据村里的统一规划,这里的帐篷要全部搬迁到镇里去,本想重新修建,因为政策的缘故而无法实施,而当听说猫耳什这个地方作为样板在修建房子的时候,大儿子生气地说,同样是灾民,为什么不一样的待遇?另一个家庭的说法时,只有达到抗击八级地震的标准,才能拿到房屋重修的补助,而这样的标准自己无法达到,如果让人修建,又没有那么多的钱。

因为地震,房子变成了废墟,因为重建,帐篷要拆掉,统一搬迁到镇上,这种统一规划的重建方案,使得很多灾民的房子被推掉,也让很多人生出怨气,当市长在电视中接受采访谈及灾区重建时,一位村民忍不住发出了一声“狗日的”,只是这骂声被灾后210天而到来的春节鞭炮声所掩盖。

210天过去,就是一年一度的春节,这是辞旧迎新的节日,而对于这里的灾民来说,这个节日只是一种空泛的象征,没有了团圆的家,没有了丰富的年货,在凄冷、痛苦中迎接他的到来。鞭炮像是对于未来生活的祝福,但是更多的响声只是为了祭奠那些逝去的亲人,还有燃烧的纸钱,照亮了这些疲惫而无助的脸。电视里正在播出灾区重建的新闻,忽然停电了,电视终止,新闻终止,而生活却需要在一片黑暗中继续。

黑暗中的灾民生活或者还有无助,还有不解,甚至还有抱怨,但是毕竟还可以找到一种发泄的情绪,而在这个废墟的世界里,那个傻子却在麻木而痴呆的状态中度过了一天又一天。衣衫褴褛、蓬头垢面,光足赤脚,他曾经出现在灾后10天的街上,出现在灾民贱卖生猪的现场,出现在砸水泥板的人群中,出现在灾后210天自己家的破房子里,年老的父亲,一只猫,或许还有一只狗,这是他生活的全部,而在即将过年的冬天,他依然赤着脚走在凄凉的路上,然后对着摄像机傻傻一笑——只有他面带着笑容,而这笑容背后又是多么沉重而无奈的现实。

傻子重复出现在废墟的世界里,或许是一种现实里的象征,他是幸存者,但是在地震之前就已经失去了正常智力的他,无论如何对于灾难是没有感觉的,也就是说,只有傻子才会木然地对待这场地震,才能无视这场灾难,才会有零度的记忆,而那些经历了这许许多多日子的灾民呢,他们存在,他们茫然,他们无助,他们咒骂。

“灾难也成为了一个契机,它试探出深处其中和与之发生关联的每一个人面对灾难时所表现出的行为背后的动机。这些行为和动机是我们在日常的状态下,在平凡普通的日子里,熟视无睹的,在特殊的事件中它被无形的放大在我们的面前。灾难是一个特殊的背景,在这个不同寻常的背景下,人性的光明和阴暗被凸显的一览无遗。”杜海滨在导演手记里这样表达灾难下的人性,当地震作为背景放大了光明和阴暗,是不是都不是正常的?特殊事件以废墟的方式呈现出上面的场景和下面的现实,是不是也是一种一种分裂?当领导视察经过小镇的时候,他们被禁止同行,在道路两旁观望的他们似乎想着车子上的领导会朝他们看上一眼,或者挥一下手,但是车驶过之后,只有灰尘和远去的背影,只有重新放行的道路,只有自己必须过下去的现实。

灾后是重建,灾后是新生,即使那个傻子,也会穿上别人送给他的鞋子,以获取必要的温度和保护,但这或许只是一种本能。“毁坏的土地上终究会有种子发出新芽,倒塌的家园可以重新修建,故去的人们也会有新的生命来替代,但如果我们没有勇气直面我们的内心,反思我们的过去,约束既有的行为,我们的局限还将导致新的灾难。”在北川的山坡上,游人们观望着已经不允许进入的废墟城市,而那些摊贩介绍着似乎已经远去的地震,介绍着那个万人坑,介绍着这个城市在那一个瞬间的悲剧,然后向游人售卖图片,用消费灾难的方式获得自己生活下去的收入。

[本文百度已收录 总字数:3723]