2016-03-04 《暴雨将至》:无法逃避的时间轮回

三段的故事,三段的时间,三段的爱情,希望是独立,希望是过去,希望是永不再重复的叙事,却总是有飞鸟惊起,总是有枪声传来,也总是在那一场即将到来的暴雨之前变成一幕死亡的悲剧,生或者死,复活或者再死,从来就无法改变那一句箴言:“时间不逝,环亦非圈。”

Time is never die,The circle is not round。从马其顿修道院的神父口中说出,也写在伦敦街头的那一堵墙上,时间不死,到底意味着什么?意味着过去的悲剧会在现在发生,意味着现在的分离会在将来出现,也意味着将来的生死早在昨天写好,时间变成多余的存在,它是一个轮回的环,永无止境地将每个人拖向无休止地存在中,可是,这一个环看起来连接着过去、现在和未来,连接着故国、他乡和异域,连接着爱情、分离和相见,却总是被时间自身所打破,打破不是解救,只是被撕裂成一个口子,在那里任何的逃离都是回来,任何的相爱都是死亡,任何的晴朗都是暴雨,任何的救赎都是死亡,打破而无圆满,只是在停驻过那短暂的时间里,仿佛看见了微弱的希望。

微弱的希望是“我爱你”,是“我想要个孩子”,是“帮帮我,就算是你的女儿”。表达、倾诉和请求,是打破语言、打破风俗、打破宗教隔阂的情感表达,看起来充满了温情,充满了爱意,充满了勇气,可是那仿佛只是一种虚幻,修士基里尔就在黑夜的床前看见扎米拉站在那里,而安佐也在自己十六年没有回家的老屋窗前看见汉娜站在那里,两个女人站在两个男人面前,她们充满期待,但是仿佛是不存在的幻觉,基里尔和安佐只是眨了一下眼睛,她们就消失在茫茫的黑夜,但是当消失又回来,当虚幻变成现实,站在窗前的她们是不是真的就是真实存在的,是不是以这样闪现的方式回归到时间的结构里?

|

| 导演: 米尔科·曼彻夫斯基 |

|

一定是充满了危险,因为暴雨将至,雷声和闪电,是一种天气的写照,却也是对于他们救赎方式的警示。暴雨将至,那些群鸟会四散地惊起,暴雨将至,整个世界都会变成黑夜,暴雨将至,那一份脆弱的爱应该置放在何处?基里尔或者安佐,在暴雨将至的氛围里,他们勇敢地站出来,他们打破了沉默,他们在某种意义上就是在时间之环上成为那一个突破口。基里尔看见了蜷缩在房间里的陌生女孩,他给她微笑,给她西红柿,她说:“你是一个好人。”而当米特带领那一帮人闯进修道院搜捕女孩的时候,基里尔的保护就具有了现实意义,他不知道女孩做了什么,不知道那些人为什么会抓她,只是听说“她杀了人”,只是她被叫做“阿尔巴尼亚婊子”,但是对于心怀信仰和爱的基里尔来说,他无法参与到民族的矛盾和冲突中,他只是用自己的力量唤醒那种叫做爱的东西,当那个持枪的人朝着窗外扫射的时候,基里尔奋勇地冲上前去,将他撞到,甚至要夺走他手上的枪,窗外的屋顶上,那一只无辜的猫被射杀地遍体鳞伤。

|

|

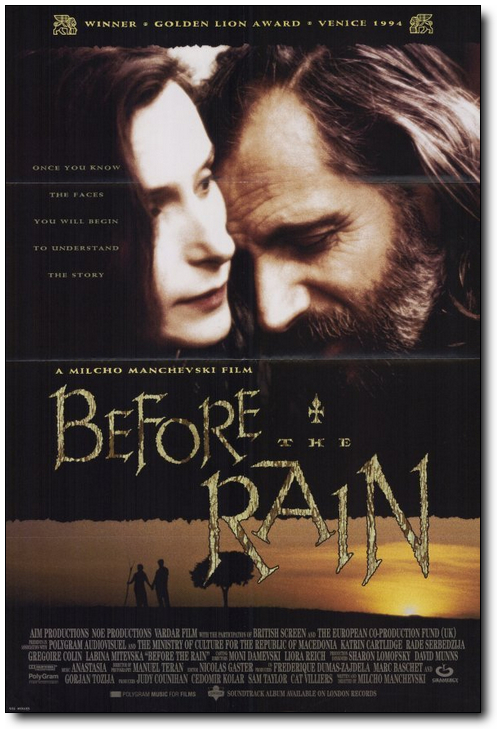

| 《暴雨将至》海报 |

在基里尔的眼前,曾经是扎米拉祈求的目光,在基里尔的眼前,现在是血腥的死亡,求生和死亡,在他的内心激活了全部的爱,也让他告别了沉默,他的第一句话是:“谢谢神父。”谢谢神父,也是谢谢主,谢谢爱,谢谢这一次和扎米拉的逃亡。在黑夜里,在危险中,基里尔带着扎米拉走出修道院,准备逃亡在伦敦的哥哥那里。在危险中唯有逃亡才是对于现实残酷的否定,而安佐也是,当窗口出现的汉娜祈求他去解救被安佐的同族人抓去的女儿,安佐的内心也开始了从沉默到发言的转变,他起身,他寻找,他抽烟,在那一个尘封的箱子里找到了仅剩的一支香烟,在黑夜中划亮火柴,抽起烟来。戒烟多年,打破习惯,无非是要让自己重新回到现实里。所以第二天,他走进那个羊圈,将被囚禁的女孩带离——那是汉娜的女儿,那就是扎米拉,他必须以这样一种方式勇敢地回应于隔离了十六年的爱。

基里尔和安佐,就站在危险的对面,他们希望用内心的爱来消解种族之间的冲突,他们当然变成了反战者。基里尔不忍看见一只猫的死亡,不忍看见一个女孩的饥饿,不忍听见暴力的枪声在修道院里响起,所以他选择了离开,带着陌生的女孩扎米拉离开;而安佐,从伦敦回到阔别十六年的家乡马其顿,他不是为了重新感受家族之间的仇杀,而是为了寻找那种爱的记忆。作为摄影记者,他的战争题材摄影作品获得了普利策奖,这是对他职业成就的褒奖,但是那张照片里那个被射杀的人却永远让他带着内心的愧疚,是的,朋友随便拉一个犯人充当被射杀的模特,当他的照相机对准被子弹击中的犯人,看起来表现的是战争的站酷,可是他的照相机也变成了杀人的工具。为了战争而制造战争,为了死亡而创造死亡,成功的作品背后却是对生命永远的愧疚。所以当他回到家乡,目睹堂弟在冲突中死亡,目睹随身携带枪支的族人,目睹剑拔弩张的种族矛盾,甚至目睹年幼的孩子以枪支作为玩具,他撕毁了那些象征着荣誉的照片,他拒绝了米特给他的那支枪,他也释放了被囚禁的扎米拉。

但是,基里尔的爱真的能解救无处可逃的扎米拉?安佐的反战思想真的能消解种族之间的矛盾和冲突?基里尔带着扎米拉逃出修道院,准备去更远的伦敦寻找哥哥亚历克斯的时候,却最终被女孩的爷爷带着一帮人接获,他打她孙女骂她是婊子,要她“血债血还”,也阻止了她逃亡的方向。而在基里尔被驱赶独自一人离开的时候,扎米拉喊出了“我爱你”的一句话,然后紧追着他,这是爱的表达,也是爱的回应,可是,暴雨将至,群鸟惊起的那一刻,枪声响起,扎米拉被子弹射穿了身体,而开枪的是他的哥哥——亲情不是用来保护,而变成了惩罚的工具,这是对于爱的亵渎,种族利益高于一切,是泯灭了人性,当基里尔俯下身去,抚摸她的脸,对她说了句“请饶恕,我爱你。”是对于那种被泯灭人性的回击,扎米拉痛苦而满足地闭上了眼睛,在她是的那一刻,或许是看见了从未见过的那种爱。

爱伴随着死亡,对于安佐来说,何尝不是如此。当他释放了汉娜的女儿扎米拉,背后同样是自己亲人的威胁,同样是子弹上膛的声音,但是安佐没有退却,没有害怕,他拉着扎米拉的手义无反顾地走向更远的地方。但是,枪声响起,子弹穿过了他的身体,他倒下,在这片故乡的土地上看见天上的乌云,看见群鸟的惊起,看见不绝的暴力,“快跑!快跑!”这是他最后对于扎米拉的命令,也是对于面前严酷现实的反抗。血渗出对他的身体,渗进这片土地,即使最后亲人在他身上哭泣,即使为他安排了葬礼,可是,在他身上还是流下了血腥的味道,留下了暴力的痕迹。

安佐死去,扎米拉逃亡修道院,而在修道院里,扎米拉将遇见基里尔,基里尔将在打破沉默之后带着她逃离,却在投奔亚历克斯的途中,扎米拉被族人射杀。这仿佛是故事的线性结构,有起点有终点,有解救有死亡,可是时间不死,它按照另一条路径延伸着这个故事。扎米拉在冲突中死去的遭遇被拍成了新闻照片,那些照片就出现在安妮的办公桌上,这是她的新男友亚历克斯所拍摄的照片,可是亚历克斯却在这一天从波斯尼亚回来之后主动向杂志社提出了辞职,因为他害怕自己在这些战争的影像中“被束缚住”,他想离开伦敦,离开照相机杀人的生活,“我杀了人,我要选择反战的立场。”所以他要回到马其顿,回到阔别十六年的故乡。然后亚历克斯辗转回到自己的家乡,看到了冲突不断的现实,看到了汉娜的无奈困境,也终于用自己的勇气带着被囚禁的扎米拉离开,但最后却在仇恨的子弹中永远倒在了家乡的土地上。

时间终究成了一个轮回,从马其顿回到马其顿,从冲突回到冲突,从暴雨回到暴雨,那么中间的那段伦敦叙事又如何走进时间的轮回中?这似乎是一种离开的状态,这里看起来没有战争,没有种族冲突,这里只有和安妮的爱,可是当安佐变成亚历克斯,对于他来说,依然是一种无法摆脱的战争阴影,“我杀了人”不是用枪和子弹,用的是照相机和照片,也就是说,在这一种变形的杀人工具里,依然难以逃脱恐惧和死亡,而安妮呢,呼唤着爱的安妮,必须走出和丈夫尼克的婚姻困境,当她告诉他,我怀孕了,尼克是高兴,当她又说,孩子不是你的,尼克依然是高兴,当她说,我要和你离婚,尼克却说要用香槟来庆贺。背叛或者离婚,是爱的消逝,可是却在尼克故意的逃避中淹没,变成了另一种惊喜。但是爱是脆弱的,当那个满脸胡子的种族主义者最后闯进饭店,掏出枪,胡乱射杀在店里的服务人员和客人的时候,暴力统治了一切,他们都是无辜者,他们却必须承担死亡的痛苦,在一阵乱枪射杀之后,幸存的安妮似乎需要尼克在身边,希望尼克没有死去,但是最后出现在她眼前的却是一张血肉模糊的脸,“你的脸,你的脸!”哭声和恐惧在现代都市的伦敦,依然变成正在发生的现实。

是的,在马其顿修道院的牧师口中说出过“时间不逝,环亦非圈”这句话,在伦敦街头的墙上,也醒目地粉刷着这一句话,时间是永远的回应,在战争、死亡面前,它无法改变走向,甚至它总是以轮回的方式打乱线性的秩序,开始的时候,在基里尔生活的修道院里,牧师对他说:“要下雨了,苍蝇咬人呢。”而当最后扎米拉被安佐解救逃亡修道院的时候,牧师也对着正在采摘西红柿的基里尔说:“要下雨了,苍蝇咬人呢。”时间又回到了起点,而那场雨也终于在群鸟惊起时狂乱地下落下来,时间在轮回,死亡在轮回,无论是修道院外那些孩子玩”乌龟武士“的游戏,而在纵火、爆炸中将乌龟烧死,无论是伦敦餐馆里,种族主义者不分青好早白将那些无辜者杀死,无论是在安佐的村子里,那些孩子熟练地手握枪械对待每一个人,不管时间如何演进,也不管地点如何改变,现实却以同样的方式一次次地回到起点。

被隔阂的语言,被仇视的民族,被泯灭的人性,被亵渎的信仰,还有什么可以拯救时间?或者说,时间不死是不是就是一种永恒的困境?在时间的环里,有被打乱的秩序和叙事,那在马其顿村庄里安排安佐葬礼的女人是谁?“天哪,天哪”的呼喊声中,她摘掉了墨镜,她就是打电话无法用自己的语言寻找到回到家乡的亚历克斯的安妮;在伦敦,安妮为什么会看到基里尔和扎米拉的照片,那是亚历克斯拍摄的照片?可是那场死亡在亚历克斯回到阔别十六年的故乡而叫安佐而发生的事?而安佐死亡之后扎米拉才会逃往修道院遇见基里尔,最后才被自己的亲人杀死,而成为那一张张照片。打乱了顺序,只是在解构时间,而在时间的循环中,从来没有谁可以用自己的力量,用自己的爱,改变时间的荒诞,改变轮回的命运。

从马其顿回到马其顿,从暴雨回到暴雨,起点是终点,终点又变成起点,这是无休的时间轮回,这是无法停止的暴力和死亡,“时间不逝,环亦非圈”,像一个宿命,永远在三段论的循环中走向被注定的命运,只是那一抹人性之光,那一点微弱的爱,出现了,也便照耀过死亡,照耀过悲剧,照耀过仇恨和暴力,也许,只有在时间内部,依靠时间自身,才会突破一种束缚,才能看见一个出口,才能在循环的边际寻找到永恒的圆满。

[本文百度已收录 总字数:5469]

顾后: 运动个球