2021-05-18《蜂巢》:睡美人身上爬满了蝎子

枪声响起,她倒在地上;枪声再次响起,他倒在了地上;枪声又一次响起,她提前消失了。三次枪声响起,三次演绎着死亡,死去或者不死,现实或者游戏,在最后的自杀和谋杀中,演绎着一个面对和逃避共存的结局,而制造这一切的只有一个人:当特丽莎打响朝向自己身体的一枪,丈夫德佩罗并不在身边,当他循着枪声发现特丽莎的时候,特丽莎已经倒在了地上,但这只是一个游戏,地板上流着的不是鲜血而是果酱;特丽莎的游戏结束,德佩罗也开始向她告别,在特丽莎挽留无果的情况下,她向走出门外的德佩罗开了一枪,德佩罗应声倒在了地上,这是他者制造的谋杀;特丽莎在杀死了德佩罗之后,又跑进了房子,然后传来沉闷的枪声。

第一声枪响是自杀,第二声枪响是谋杀,而第三声枪响呢?在特丽莎制造了死亡游戏,带进了死亡现实之后,她为什么跑进屋子里让自己消失,又为什么制造了自己不在场的死亡?第三声枪声响起,是富有寓意的结局:特丽莎不在现场,死亡的结局里是一片天空,天空中闪现的是两个人的合影,他们面带微笑,但是却是黑白的影像——一起微笑,像是共同走进了没有痛苦的世界,而黑白影像,而是死亡的一种证明,特丽莎最后的死到底是不堪忍受现实的真正自杀,还是另一个活着演绎的游戏?

这一切必须从特丽莎的消失寻找答案:她在游戏里的自杀,是在这所没有了任何仆人的房子里发生,这是一种向内的态度;而当她开枪打死丈夫佩德罗的时候,佩德罗已经走出了门,他死在外面,这是一种向外的逃离;而最后枪声响起的时候,特丽莎跑进了屋里,和最后闪现两个人微笑的合影不同,死亡在里面和外面被分隔开来,特丽莎只有在向内中才能为自己的死亡找到归宿,她不想逃离这个门,她不想和德佩罗在一起,即使枪声带来的是真正的死亡,对于特丽莎来说,也实现了死亡的内在性和独立性——一个拒绝向外离开死亡的人,是在寻找自己的归宿,还是在禁锢无处安放的身体?

一座巨大的、抽象的、极简主义风格的房子,是特丽莎进入梦境的地方,这个她和德佩罗刚搬来的居所一开始就呈现出某种和现实的断裂:在搬来的家具里,她唯一关注的是和自己童年有关的一切,那些雕像,那些书籍,那些桌椅,都刻着童年的印记,她不想扔掉,她保留着记忆,是因为她从来没有想过要走出童年要迎来现实,所以这种断裂一方面是她自我保护,另一方面则是自我禁锢。和特里莎不同的是,丈夫德佩罗却经营着一家汽车制造厂,在和社会的接触中,他生活在一个和他人有关的世界里,这里有工人,有支票,有律师,当然更多是交易——所以即使最后分开,德佩罗也要决绝地走出屋子,“游戏结束了,我该走了。”所以即使特丽莎要让他的生命结束,也必须让他死在屋子之外。

一座屋子,特丽莎包裹了自己,也拒绝了他人,所以在这个囚禁自己的屋子里,特丽莎生活在自己构筑的梦境中,与“我从来不做梦”的德佩罗不同,特丽莎的梦里有痛苦,有扭曲,有伤害,但是她从来不想让自己走出梦境,这就构成了特丽莎双重命运:她是一个被摧毁的女人,但是他又是一个依赖型的女人,而不管是被摧毁的女人还是依赖型的女人,她的面前都是男人——与其说特丽莎有着双重命运,不如说是男人制造了特丽莎的双重人格,而双重人格制造者的男人一个是特丽莎的父亲,一个则是特丽莎的丈夫,父亲制造了特丽莎童年的梦魇,特丽莎又在反抗梦魇时在丈夫那里寻找解救的力量,而这种力量在依赖型的世界里,又变成了特丽莎走不出去的囚禁世界。

| 导演: 卡洛斯·绍拉 |

特丽莎的童年伴随着痛苦,父亲的存在是一种权力的象征,“他坐在椅子上等我……”特丽莎进入了噩梦,被噩梦带着来到了那个地下室,在地下室里她看到了那张椅子,父亲就坐在椅子上,于是她下跪,于是她说话,“别逗我,我不想和德佩罗……”不想是对父亲权威的拒绝,而拒绝是为了拥有自己的生活。特丽莎说自己想要读书,于是她开始寻找自己的校服,发现糖果放进了嘴巴里;她还找到了童年更换的牙齿,并把牙齿黏在自己的那张自画像里;她还找到了童年的画册,叫着“罗伯特”的名字,和他一起看画册,“那是我,哪个是你?”又吻着插图,“从此我们幸福生活在一起。”她还把自己当成“睡美人”,躺在床上等待王子吻她,唤醒她,迎来属于自己的爱情。

特丽莎有着对美好生活的向往,有着对爱情的憧憬,有着对知识的渴望,但是坐在椅子上的父亲发号施令,则让特丽莎陷入了被控制的困境中,那个幸福生活在一起的男人不是罗伯特而是德佩罗,想要读书却是被送进了宗教学校,甚至扮演着死去的圣佳琳,“父亲伤害了她,她的头被砍下来,血流了一地……”纯洁的圣佳玲死了,死于宗教权威,而在学校里“我的宗教课得了10分”的特丽莎何尝不是另一个圣佳玲?“父亲,我爱上帝,而你不。”父亲不仅制造了宗教迷信的悲剧,而且给特丽莎带来了生命永远的阴影:她扮作即将生产的孕妇,就是对自己生命降生的摹写:母亲就是在临产之后死去,而罪魁祸首就是父亲,“我冷……”特丽莎变身为母亲,向着丈夫发出求救的信号,但是一切都无济于事,她死了,在白色的大雪中死去。

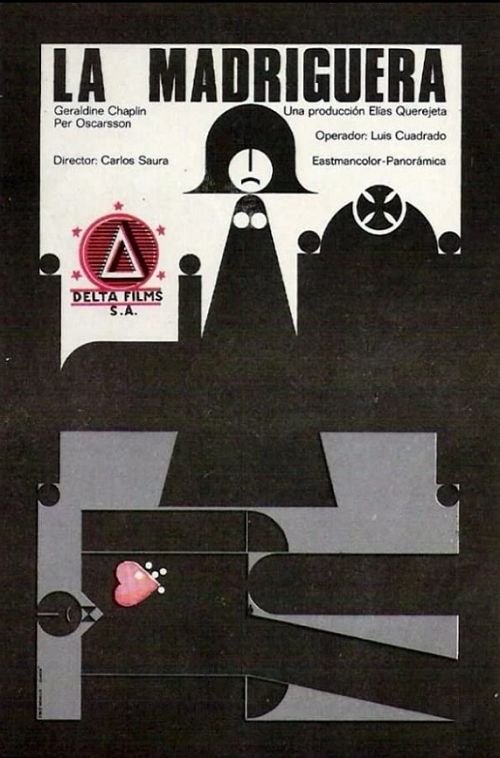

《蜂巢》电影海报

父亲制造的阴影无法从特丽莎的生命中去除,特丽莎在权力面前只能走向自己被摧毁的命运中。但是生活在阴影中,禁锢于噩梦里,特丽莎对权力又天生有一种依赖型,而这也是她人格缺失的象征。当德佩罗成为丈夫,她一方面在丈夫身上看到了父亲的影子,德佩罗在她的梦中就坐上了那张椅子;但是德佩罗成为她想象中“幸福生活在一起”的罗伯特,又成为她发泄的对象——特丽莎是在享受那种被权力控制的生活中走向了自我制造的梦境。她送给德佩罗的礼物是“蚂蚁农场”,在盒子里密密麻麻的蚂蚁在筑巢,德佩罗就被密集恐惧症所折磨,他拿起水杯看见里面爬满了虫子;她把自己当成睡美人,让德佩罗把蝎子倒在自己身上,蝎子爬满了身体,和德佩罗密集恐惧症不同的是,她享受着被折磨的快感——当童话中美好的王子被恶毒的蝎子所取代,当爬满身体的噩梦变成一种享受,特丽莎沉浸在被禁锢的世界里。

她编织梦境,她制造游戏,看起来她反而变成了一种权力,制造和德佩罗一起的这个“荒唐天真的游戏”,对特丽莎来说,是为了让男人也进入到被摧毁的现实中,于是,德佩罗于是变成了寻找骨头的狗,围绕在她的脚下,听从她的命令;于是她把德佩罗当成是容易背叛的男人,“他想她死,他就单身了。”“男人一有机会就会找不同类型的女人。”而德佩罗也甘于变成这样一个男人,“她丈夫如果有勇气就会离开她,但是他是个懦夫。”这种自我否定与其说是德佩罗讨好特丽莎,不如说德佩罗只是特丽莎想象的投影。在这样不断用游戏和梦境制造的折磨世界里,德佩罗无法忍受被异化的自己,“我喜欢一切,但我忍受不了你。”

父亲压制了特丽莎,特丽莎囚禁了自己,在被摧毁和寻找依赖的世界里,特丽莎再也无法走出这个荒唐而天真的梦,所以当最后要和德佩罗玩分手的游戏,一半是梦境,一半则是现实。在向内的世界里,特丽莎用果酱制造了流血的死亡,那一刻她是享受者,也是自我毁灭者,那一枪是打进了自己麻木的精神世界;而在特丽莎“死去”之后,德佩罗拿起了电话机又放下,他没有实施营救计划,冷酷的现实终于让特丽莎清醒过来,终于在德佩罗发现自杀只是特丽莎制造的恶作剧,于是他把游戏当真离开了房子;特丽莎在无法挽留这个自己投射的游戏对象之后,拿起枪杀死了德佩罗,这既是对男权的反抗,也是自我游戏的终结;而最后她回到永远的梦境中,在拒绝向外而囚禁自我的世界里,她结束了自己的生命,这是一种身体的死亡,从此爬满蝎子的睡美人再也不会获得满足,这也是精神的死亡,从此爬满蝎子的身体真正变成了睡美人,永不醒来,“那时候你是幸福的人。”

[本文百度已收录 总字数:3196]