2021-09-27《烈日灼人2:碉堡要塞》:“政治正确”创造的奇迹

一个在寻找,一个在逃难,他们还会走到一起吗?《烈日灼人2》在180分钟的“逃难”之后,在157分钟的“碉堡要塞”之后,科托夫和娜迪娅终于在一起了:他们坐在坦克上,穿越了那道普通居民区的防线,高喊着“进军柏林”。坦克指向柏林的方向,科托夫一身戎装,娜迪娅也穿着军装,父女相拥着,他们脸上露出微笑,他们内心是必胜的信念,科托夫做出敬礼的动作,字幕:“坦克部队开赴德国柏林。”

这是《烈日灼人2》的最后结局,当经历了337分钟的铺垫,当经历了漫长的分离,他们终于在一起了。但是当他们手指着柏林的方向,那种父女重逢的喜悦反而减弱了,一个已经不是逃难者,一个也不再是寻找者,在圆满的结局中,他们都有了一致的身份:军人,当个体的身份转变为一种国家象征,他们将主动投入战斗,他们将国家利益置于至上的地位,“烈日灼人”的悲剧感也荡然无存。而这场风格转变的续集中,米哈尔科夫的这种设计,甚至让科托夫成为了一个妥协者,而当他在“政治正确”中成为斯大林手中取胜的砝码,那些死亡和苦难,战争的残酷和悲壮,最后都在“奇迹”中变成了好莱坞式的叙事。

一方面,米哈尔科夫揭示出了科托夫命运起伏背后的“阴谋论”,米迪亚手中的文件是关于科托夫“罪状”的陈述,而其实科托夫是在被打残了一只手的情况下“被签名”的,科托夫“承认”自己是罪人,对于米迪亚来说,玛莎投入自己的怀抱则合理化了,他在车上给玛莎看了这份文件,“他死了,他是国家的敌人。”玛莎嫁给了米迪亚,但是当斯大林下令米迪亚去寻找科托夫,对米迪亚来说,这似乎又成了一个难题。米迪亚冒着生命危险终于找到了科托夫,并将带到了科托夫以前住过的地方,当一身戎装的科托夫出现在他们面前,除了惊讶却没有惊喜,因为他们都知道科托夫犯了罪。而最为奇怪的是玛莎,一开始见到科托夫,她并没有表现出热情,甚至还坐在米迪亚的身边,但是当科托夫把娜迪娅的照片挂好,拿起她最喜欢的那个玩具,玛莎再也无法控制自己了,她叫喊着,“你毁了这里的一切。”她用拳头打他,最后这种发泄变成了拥抱,当他们睡在床上时,科托夫对她说:“娜迪娅那时是那么爱笑。”

但是相聚是短暂的,第二天醒来,科托夫发现玛莎已经不见了,屋子里其他人也走了,他赶到车站,玛莎已经上了火车,科托夫手上的那个玩具也掉落在地上,玛莎对他喊出的一句话是:“放过他吧,我求你了!”放过谁?无疑是米迪亚,因为在玛莎看来,一切都过去了,她即使在车上被米迪亚强暴,她也需要从科托夫的世界中走出来,而且她和米迪亚有了孩子,“我的孩子和我的男人”成为玛莎逃离的一个理由。科托夫看着他们远去,却遇见了正在举行婚礼的一对夫妇,他加入他们,在狂欢中将自己的一块手表作为礼物送给了新人,还和陌生的艾丽莎亲吻。或许对于科托夫来说,当自己成为“国家的敌人”,当玛莎成了朋友却是害了自己的秘密警察米迪亚的妻子,给这对新人的祝福也许是最好的安慰。

但是,这段重逢的戏似乎缺乏足够的逻辑支撑,米迪亚找到科托夫为什么要将他带回?玛莎知道科托夫是被陷害的为什么不能勇敢站出来?无疑在这里玛莎是妥协者,她想要从被毁的世界找到一点寄托,但是她最后失去的是科托夫,是娜迪娅。但是当科托夫最后知道了事情的真相,他也成为了斯大林所说的“政治正确”的妥协者。“他们把你送进来是为了在适当的时候放你出去。”送进来他变成了囚犯,送出去他变成了战士,目的就是为了给那些囚犯树立榜样,“我要给他们上一课,我们可以赢得比赛。”这就是斯大林所谓的“政治正确”,所以当被放出来,科托夫不再是囚犯,而是要恢复战士的身份,就像米迪亚所说:“没有科托夫我们赢不了战争。”而这个阴谋的设计最终让科托夫智慧由囚犯组成的“黑色军团”,去攻克德国的碉堡要塞。

| 导演: 尼基塔·米哈尔科夫 |

从国家的敌人变成“政治正确”的执行者,从个人恩怨变成国家主义者,“逃难”已经结束,穿上那件有着勋章的军装,科托夫又称为了保家卫国的将军,而这种身份的改变并非是他知道真相之后。米迪亚找到他,带他来到河边,打开了科托夫手上的手铐,并交给他一把枪,科托夫以为米迪亚让他举枪自杀,他义正词严地说:“让我把自己的头轰掉也应该在战争结束后。”这明显表达了自己主动投身战斗的强烈渴望。而面对米迪亚,科托夫也没有用手中的枪杀死他,几声枪响之后,米迪亚睁开眼睛,看见枪放在地上,那一刻,似乎米迪亚的背负的罪恶被化解了,而科托夫对他的赦免在某种程度上并不想追究那个阴谋,因为对于他来说,唯一要做的就是成为战士,就是执行“政治正确”的计划,就是奔赴战场攻下碉堡并最终杀向柏林。

当科托夫接受了新的任务投身战场,似乎过去的恩怨都化解了,而米哈尔科夫给了这个复原的将军施展的舞台,但是这种施展最后变成了完完全全的奇迹,战争胜利也成为了一种神话。米迪亚去前线寻找科托夫,科托夫先看见他,但是为了避开他,科托夫提前冲出战壕,这打乱了计划,其他人也跟着冲了出去,战斗提前打响,其实对于科托夫来说存在着更大的危险,但是在枪林弹雨中,在许多人倒下的时候,科托夫却安全无恙,甚至米迪亚也冲了出去,在毫无防备的情况下也丝毫未损,最后米迪亚在科托夫的掩护下离开了战场。如果说这个还不算奇迹,那么在科托夫指挥“黑色军团”功课德军的碉堡时,这个奇迹完全是一种神作。

科托夫指挥的“黑色军团”,其实就是由囚犯组成的肉弹,他们甚至没有枪,只有手上的棍子,所以在进攻之前,很多囚犯哀求科托夫,希望能放自己回去。科托夫那时也是面临着两难,让这些囚犯冲向碉堡,无疑是送死,而不让他们战斗,则是违抗命令,他知道这是一个用战争消灭罪人或者让罪人消灭敌人的阴谋,但是在“政治正确”中他必须这么做,于是他第一个拿着木棍走出了战壕,接着其他士兵也拿着棍子向碉堡进发,那些囚犯也只能跟着他们。这是一种冒险,科托夫也是怀着一种赴死的态度,但是奇迹却发生了。德军接到的命令是等他们进入500米包围圈的时候再射击,于是碉堡里的枪手做好了准备,但是当他瞄准的时候,发现瞄准器里有一只蜘蛛,垂下来的蜘蛛挡住了视线,于是枪手想要弄掉蜘蛛,不想他刚一伸头就被对面的狙击手发现,一枪命中。而另一边,一只小白鼠跳到了唱片机上,不想撞到了油灯,于是油灯被打翻,引发了火灾,火灾又触发了炸药,于是一声巨响,整个碉堡要塞都化作了浓烟——“黑色军团”不费一颗子弹就取得了胜利,连拿着棍子的科托夫也惊讶到不敢相信。

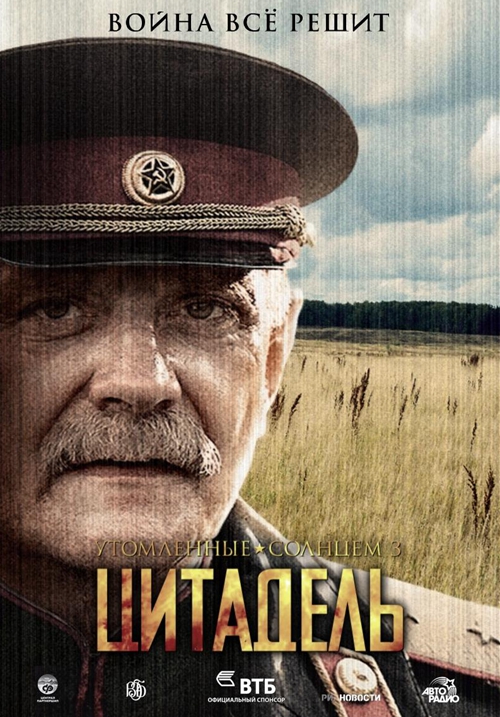

《烈日灼人2:碉堡要塞》电影海报

一只蜘蛛和一只小白鼠,是最大的立功者,当一场重要的碉堡攻克战变成动物们的演出,当只是炮灰的囚犯不费一枪一弹就取得了胜利,这不是奇迹是什么?同样的奇迹还发生在娜迪娅身上,医疗队要转移,这时候一个大肚子的妇人希望能坐他们的车,因为她快要生了,当其他人都反对的时候,娜迪娅却答应了。当卡车开出不久,就遭到了天上德国飞机的狂轰乱炸,其他的卡车无一幸免,但是唯独载有孕妇的车未受损伤,而且孕妇要生产了,大家搭起了临时产房,将孩子接生出来。后来他们得知这个孩子的父亲是德国人,夫人是被德国士兵强暴才怀孕的,但是在一开始的惊愕和愤怒之后,他们选择了接受,因为孩子是无辜的,母亲也是无辜的。这是一种人道主义,而这种人道主义下的生命降生就变成了一个奇迹,这些人也在这奇迹中幸免于难——这是道德至善下创造的奇迹,当它归于生命这个反战争的母题时,却不是一种感动,因为这完全偏离了现实,甚至削减了战争本身的残酷性。

科托夫在奇迹中创造了战场上的胜利,娜迪娅在奇迹中见证了生命的降生,而父女相聚的那一刻,一样是奇迹的演绎。科托夫不费吹灰之力就炸掉了碉堡,而此时山坡上的娜迪娅在望远镜里看到了熟悉的身影,她确定这就是多年未见的父亲,就是一直在寻找的父亲,于是她从山坡上狂奔下来,但是这里分布着地雷,正当娜迪娅走近父亲并要扑在他怀里的时候,她发现自己踩到了地雷。凭着经验,科托夫让她不要动,在踩住时拥抱了她,让她别害怕,然后科托夫的脚慢慢移过来,在娜迪娅抬脚放松之前,科托夫的脚已经踩了上去,然后他命令娜迪娅向后退二十步。“疲惫的太阳,轻柔的告别……”背景音乐的歌声响起,似乎预示着父女的重聚可能是最后的告别,甚至最后给了一个爆炸的镜头——但是,这不是悲剧性的毁灭,不是生与死的再一次分离,不是父女的诀别,而是一个奇迹,因为之后的镜头就是坐在坦克上的科托夫和娜迪娅,满怀豪情地指向了德国柏林的方向。

从“逃难”到“碉堡要塞”,米哈尔科夫为16年前的《烈日灼人》画上了句号,但是这个到处是奇迹到处是神话的故事里,烈日不再灼人,战争不再残酷,阴谋不再可耻,沿着“政治正确”的光辉大道,句号其实还没有画上,因为“开赴德国柏林”的敬礼中,米哈尔科夫似乎还要延续他的野心,《烈日灼人3》正在蠢蠢欲动。

[本文百度已收录 总字数:3756]