2022-03-16《荡妇》:我们的名字叫“RAGE”

他疯狂地歌唱,她疯狂地跳舞,他疯狂地跳舞,她疯狂地歌唱,他和她,是歌声中不可遏制、强烈表达的“你,你,我,我”,是无人世界里的“我,我,你,你”——在一个没有“他”的世界里,他和她沉浸在自我的疯狂中,而整个城市都是他们用以俯视的世界。

沉浸和俯视,构成了“我你”和他们不同的世界,而他们跳舞唱歌的舞台就是城市里那根挺立着的巨大烟囱,烟囱上写着的四个字母:R-A-G-E,白色,突兀,也成为了他们对自己的命名和对世界的两种态度:既是对他人世界的狂怒,也是自我世界的疯狂——他们歌唱,他们狂舞,他们俯瞰,他们热吻——音乐飘荡在城市上空,成为他们向世界发出的宣言。

音乐就是他们的生命,狂怒或者疯狂是他们的名字,这种命名刚好是对整个可以俯瞰的世界的抗拒,因为在他们那里,他和她都是无名者。他叫“流浪汉”,居住在阴暗的房子里,身边的几十条流浪狗是他的朋友,和狗一样,他就是这个社会的流浪者;向柯迪讨要一些牛奶,柯迪却另眼相看,声称必须要付钱;和流浪狗一起走在路上,身后是行驶着的巨大卡车,一声声鸣笛似乎是整个世界对他的叫骂;他只能走向他们举办派对的舞台,高声打骂着,“该死的打骂,该死的草皮,该死的消息,该死的母亲,该死的孩子,该死的花……”四分多钟的骂声是他的呐喊,即使关闭了麦克风,他也绝没有让声音消失……而她是不知道从哪里来的女人,“荡妇”是她的名字,在被“不接男人只接女人”的卡车司机调戏的时候,她选择了离开,“我叫荡妇”不是自我贬低,而是去除了一切规则的自由,当在“流浪汉”的房间里,拿起吉他弹奏出音乐,她会将身上的衣服全部脱掉,赤裸着身体又唱又跳,以“荡妇”的方式让自己疯狂。

流浪汉和荡妇,身份的属性变成了他们的名字,无名的状态一方面是对他人世界的排斥,因为他们不需要命名,不需要命名就是拒绝规则,拒绝命令,拒绝秩序。但是不需要他人的命名,意味着可以自我命名,音乐便是他们自我命名的方式。从卡车司机那里离开,荡妇却不排斥狂躁的流浪汉,她走进了他的房间,他为她安排了食物,给她洗澡,让她睡床上,然后给了她一把吉他。吉他里可以流淌出音乐,吉他可以表达自我的欲望,而要歌唱,还需要歌词,还需要态度,荡妇看见了流浪汉满墙的句子,每一个句子都是一首歌,于是吉他遇到了歌词,于是他遇到了她,于是流浪汉遇到了荡妇,于是无名者遇到了另一个无名者,于是狂怒遇到了疯狂,于是“我我”遇到了“你你”。

| 导演: 丹尼·博伊尔 |

他唱:“为什么我们生来就注定要死?”她唱:“他有筹码,她有藏品……”她唱:“笑得那么疯狂,他停不下来,给我一记耳光,也许会把我带回来……”他唱:“一个女人在这,她变成我的火药筒,温柔地点燃了我们两个,为了整个世界……”一个变成了诗人,一个变成了天使,那个小小的房间,是他们的舞台,没有男与女的色情,没有你和我的分别,旋转,尖叫,即兴,热烈,还有什么比音乐本身的力量更为强大?还有什么比自我的命名更为自由?还有什么比疯狂本身更让人放纵?即使柯迪的谩骂和拒绝,即使卡车司机的报复和肮脏的痰水,对于他们来说,都只是被鄙视的规则——卡车司机卸下的那一堆土,不是障碍,而是变成了他们另一个舞台,“它们就是街道的一部分”,于是流浪汉坐在土堆上,于是荡妇在上面弹起吉他,四周的孩子和邻居反而给了他们掌声。

流浪汉和荡妇,不被命名的自我命名者,还有“冒牌货”,一样是无名者,一样是自我命名者,相同的是,他对音乐也疯狂,他也不遵守秩序和规则,不同的是,他有钱,他有车,他有把音乐变成商品推向市场的雄心——甚至他本来就是一个有名字的人,Richard Atknison George Eclair,在去往伦敦的路上,他介绍自己的名字,“不过,用缩写也行。”缩写是什么,是R-A-G-E,是对世界的狂怒,是让自己自由的疯狂,最后被刻写在巨大的烟囱上,就是“冒牌货”的理想,“我想把自己的名字刻在烟囱上”,因为这是他爷爷把他养大的期望,“那你需要一个胖烟囱……”烟囱上有名字,吉他声里有名字,音乐中有名字,墙上的诗句里有名字,R-A-G-E是所有无名者的名字。

有名字的“冒牌货”,当他将音乐传到网络上,当他砸开DV店拿走了摄像机,他一样不在秩序之列。但是他需要秩序,需要把旋转,尖叫,即兴,热烈的音乐变成产品,需要更大的市场,需要更多的钱。或许这是一种冒险,当他带着他们去往伦敦走向更广阔的的世界,大本钟、泰晤士河,都不再是那个纯粹的世界,还有自动冲水马桶,还有遥控器。他们开始录制歌曲,荡妇穿上了量声打造的服装,走进了更先进的录音棚,但是他们不再旋转,不再尖叫,不再热烈,或者距离麦克风太远,或者曲调不在舒适区,总之音乐被破坏了,总之疯狂被克制了,总之他们进入了秩序之中。所以他们开始喊叫:“带我们去从未见过的地方!”于是他们开始疯狂,“这是我的天空吗?我要把它涂成黑色。”甚至流浪汉又开始了狂躁,他一气之下离开了伦敦,离开了荡妇,离开了音乐:回到小镇,他把写满歌词的墙壁都刷白了。

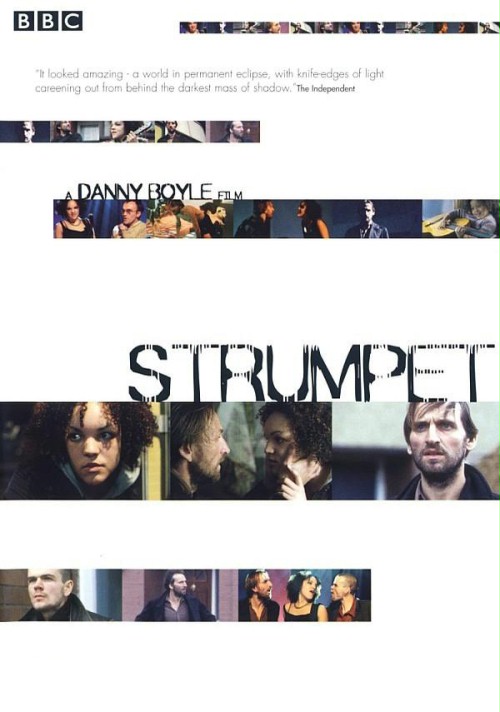

《荡妇》电影海报

从小镇到伦敦,这是他们走向更广阔的世界的开始,但也是去除自由和疯狂的起点,一切都是规则,都是制度,都是命令,都是命名。而从伦敦回到小镇,是抗拒,是反击,是回归,但是墙上的诗句没有了,房间里赤裸着欢唱的自由没有了,而荡妇也失踪了。于是流浪汉带着那些狗再次来到伦敦,他开始寻找荡妇。有些东西失去了,有些东西还会回来,当荡妇出现在流浪汉的面前,他问她:“你为什么要逃离?”她回答:“你为什么要把我和陌生人放在一起?”他说:“你回来吧,或者你可以去任何想去的地方。”她说:“我喜欢那里,喜欢和狗在一起。”她留下了泪,他也流下泪。回来就是不离开,回来就是不被命名,首场演出的那个舞台终于变成了他们表达自由的世界,还是“你你,我我”,还是疯狂地唱和疯狂地跳,台上是荡妇,是流浪汉,也是“冒牌货”,三个人的舞台,就是无名者狂怒的舞台,就是自我命名者疯狂的舞台。

流浪汉是狂放不羁的诗人,荡妇是愤世嫉俗的天使,而冒牌货是提供了另一个舞台的经理人,那根烟囱便是走向更高和更纯粹世界的巨大支撑,于是,在三人组合里,既有着对外的狂怒,也有着自我的疯狂——唱歌时的仰拍,烟囱上的俯瞰,是对待音乐本身的态度,再没有约束,再没有规则,再没有录音棚和被消费的卡拉OK,“带我们去从未去过的地方”,那个地方就是心灵,就是精神,就是音乐本身,就是爱。

[本文百度已收录 总字数:2713]