2023-07-12《砂制时镜下的疗养院》:父亲正在死去

感谢电影的字幕翻译和制作者,他们不仅对语言本身进行了一种转换,更是从布鲁诺·舒尔茨的原著小说中寻找到了阅读的线索,最后打出的字幕是对这种转换和寻找的点题:“涉及的小说包括《砂制时镜下的疗养院》《蟑螂》《退休老人》《书》《春天》《裁缝的玩偶》《盛季之夜》《死季》《父亲的最后逃亡》《鳄鱼街》《天才的时代》《父亲加入了消防队》《鸟》《圣显》……以及《圣经》。”集邮册、蜡像馆、父亲的店铺、消防员头盔、鸟类标本、奇异之书,这些电影中意象在小说原著中找到了的出处,这当然是翻译者的贡献。但是,有时候翻译也会造成迷失:对于我来说,只看过布鲁诺·舒尔茨的《鳄鱼街》,阅读是有限的,在电影涉及的小说文本形成的繁复网络中,迷失是必然的,这是一重迷失,而当翻译者从布鲁诺的小说中找寻到解读这部电影的可能线索,是不是又制造了另一种迷失?

小说是小说,电影是电影,小说和电影不同的作者本就是属于各自的文本,或者说,不同的文本属于各自创造它的作者,所以从纯粹的意义上来讲,这就是属于沃依切赫·哈斯创造的唯一文本,关于这样一种文本学在电影中也有了阐述,父亲在小镇的大街上参与了一场示威游行,当身为儿子的约瑟夫找到了父亲,他正在和大家说起书中的故事,而书就是关于鸟类的,“书的生命只是借来的,所有的画面最后都将燃烧起来,发出光芒……”书是借来的书,电影就是从小说中借来情节和人物,但是它最终需要用自己的方式燃烧起来,当它发出光芒,便是自己的书,自己的文本,自己的电影——果然,示威游行中人们戴着鸟类的各种面具,最后书上的那只鸟发出了光芒,父亲雅各说,这是世界上最漂亮的鸟,它是极乐鸟、天堂鸟——从鸟类标本的书,到变成复活的极乐鸟,这便是文本在“借来”中完成的重生。

回到沃依切赫的电影文本,回到哈斯的隐喻系统,一本书如何在借来中发光,一只鸟如何在燃烧中复活,那就是对电影片名的解读:砂制时镜下的疗养院的疗养院,又翻译成“沙漏”,这也是布鲁诺·舒尔茨的一部同名小说,在这里,“沙漏”无疑象征着时间的流逝和重生,当沙漏中的沙慢慢减少,就是时间的流逝,但是把沙漏倒过来,世间仿佛开始了新的循环。所以这是一个关于时间母题的电影,约瑟夫从列车中下来,找到了父亲所在的疗养院,在倾圮成废墟的疗养院里,他找到了躺在床上的父亲,他问医生:父亲是不是还活着?医生说:“当然,在某种局限的范围内,从家里的角度来说,他已经去世,但是如果我们把时间往回拨,在这里你的父亲还没有死……”在家乡“常规”时间里,父亲已经死去,在疗养院往回拨的时间里,父亲当然还活着,所以往回拨产生了两种时间,“这里的时间和现实之间有某种间隔,这是相对论,我们恢复了过去的时间,恢复了它所有的可能性,包括康复的可能性,这样才能储备生命力。”时间往回,就是回到没有死去的状态中,这种对时间的实验具有的意义,并不是简单地从死亡到活着,而是在相对论中探寻生命的可能性,这是对死亡本身的消弭,这是对现实困境的消解,而这一文本实验,按照约瑟夫的理解,便是:“父亲正在死亡。”一种进行时态,它不是死亡的完成,而是从活着到死亡的过程,在这个过程里,探寻可能性就具有了意义。

“父亲正在死亡”,这是沃依切赫·哈斯对文本的最关键命名,它凸显的线索其实集中在两个关键词:父亲和死亡,连接这两个关键词的便是“正在”的时间状态。时间如何往回拨?时间如何呈现出相对论?时间如何产生可能性?仅仅在时间的维度来说,约瑟夫进入疗养院就是进入到了“父亲正在死去”的时间系统中,他从列车上下来,来到疗养院,找到护士和医生,在“这里从来没有黑夜”的疗养院里发现父亲,构成了一种时间,它也构成了哈斯镜头下的“现实时间”,但是当约瑟夫从父亲病房的窗户往外看,看见两条狗在狂吠,看见雪地里的鲁道夫,最后看见自己拎着包来到疗养院,便构成了相对论的时间:和此时在病房里看见这一切发生的自己一样,约瑟夫也是拿着行李,也是从台阶上上来,也是看到了黑色的铁门,所有的过程如出一辙,但是和第一个自己不同的是,黑色铁门打开了,是穿着海军衫的鲁道夫为他打开的,当门打开,他看见了另一个世界,于是他走了进去,开始了属于自己的时间旅程。

自己看见自己,自己看见了不一样的自己,时间就是在这种自我分化中走向了不同的方向——只是沃依切赫·哈斯在经历了世间的分叉之后,最后并没有将两个约瑟夫合二为一,缺少了首尾呼应。但是这里的指向是明确的,一个约瑟夫在父亲身边,也在现实时间里,另一个约瑟夫进入到了往回拨的可能性时间里。时间的分化就是为了见证“父亲正在死去”,所以时间作为本体,哈斯阐述了现实之外的可能性,他回到了家里,看见了母亲,他回到了镇里,来到了父亲的店铺,他遇到了妓女阿德拉,当然为他打开黑色大门的鲁道夫也在其中,当看见了鲁道夫手中的集邮册,他感慨:“我好像有一种去过那里的感觉,难道事物不是全新的存在?”在时间的改变中,似曾相识变成了一种普遍的状态,从这种似曾相识的感觉中找到全新的存在,这就是可能性。而可能性也意味着全新的东西没有属于自己的位置,在小镇的游行结束后,约瑟夫看见了一队人从身旁经过,他们抬着的轿子里坐着的正是那个双目浑浊、胸前挂着灯盏的列车长,于是列车长告诉他:“有些事情永远无法发生,它太过宏大和美好,无法挤入事实的空间,它们只是试图发生……”可能性意味着新事物的存在,也意味着试图发生却最终没有发生。而在约瑟夫遇到碧样卡,扔掉了手上的那些旧海报,列车长再次出现,约瑟夫的疑问是:“如何处置在时间中没有位置的事件,它们抵达时所有事件已经被分割了。”时间中没有该发生事件的位置,就像扔掉的那些海报和新闻中的事件,列车长再次阐释了可能性的意义,“列车所载的是走私客和那些无法归类的多余事件,它行驶在不通往任何轨道的路上……”

| 导演: 沃伊切赫·哈斯 |

时间就如那趟列车,在这里有似曾相识的记忆,也有应该发生而没有发生的事件,有试图发生而湮灭的故事,所以在现实时间里它们没有真正属于自己的位置,它们被排除在时间之外,按照列车长的说法,它们就是走私客的时间,它们就是无法归类的事件,虽然宏大和美好,但是永远无法发生。列车长解释了不同的时间,但是列车长阐述了可能性,胸前挂着的那盏灯,就像是对于时间探寻的光芒,而它自己也在约瑟夫的时间之旅中成为了“引导者”,所以正是可能性,正是走私客和多余事件,约瑟夫的进入就是对时间意义的一次发现,“我要的是真相”成为他的目标:真相就在没有位置的时间里,真相就是走私客的多余事件,真相就是试图发生的故事——它在“父亲正在死去”中也成为了对父亲死亡真相的探寻。

父亲的店铺,父亲的犹太人身份,父亲店铺里的客人,父亲店铺店员偷走了东西,当然还有父亲身边的鸟类标本,父亲和女人的淫乐,都构成了和父亲有关的时间,而在这样的时间里,约瑟夫也成为了母亲眼中的小孩,“你那么贪玩,去你父亲的店里看看。”这也成为约瑟夫找到父亲之死的原因,“这里没有人照顾我,他们都丢下了我……”这是孤独的父亲,这是怪异的父亲,这是淫乐的父亲,这是最后死亡的父亲,那些漂亮的鸟终于长出了蛆虫,父亲说:“我的力量正在消失。”于是在经历了父亲正在死去的时间之后,父亲走向了死亡,而约瑟夫完整构筑了父亲死之前的历史,父亲的秘密是“多余的事件”,父亲的故事不再被书写的位置上,它在种种可能性中走向了必然性。

时间的旅程构成的是历史,现实里的这部历史是公开的,而不在位置上的文本则是隐秘的,可能性就是在历史文本之外展开隐秘的文本——这就是父亲所说那本“书”的意义,它的真相是要在自己的文本里燃烧。如果说时间构筑的文本,对于个体来说是隐秘的故事,那么对于群体来说,就是历史,这是“父亲正在死去”的第二重意义,当历史成为和群体有关,父亲也必然是在父姓意义上的,它甚至就是和国家有关的集体记忆。鲁道夫手中有一本集邮册,邮票来自世界各地,“集邮册是一本环宇之书”,这是第二个文本,它指向的是世界,约瑟夫首先从碧样卡的身份中知道了一种历史,她是被替换的公主,公主、大海、墨西哥,就构成了“父亲”在国家意义上的隐喻。约瑟夫走进那个蜡像馆,就是走进充满了争斗的历史,那里有黑人土著,有殖民者,有斗争和死亡,而那些已成为蜡像的人都是历史有关的人物:他们是可怕的皇后,是刺杀皇后的无政府主义者,是自甘堕落的年轻人,是海上冒险的上校,是墨西哥混战中的中弹者……

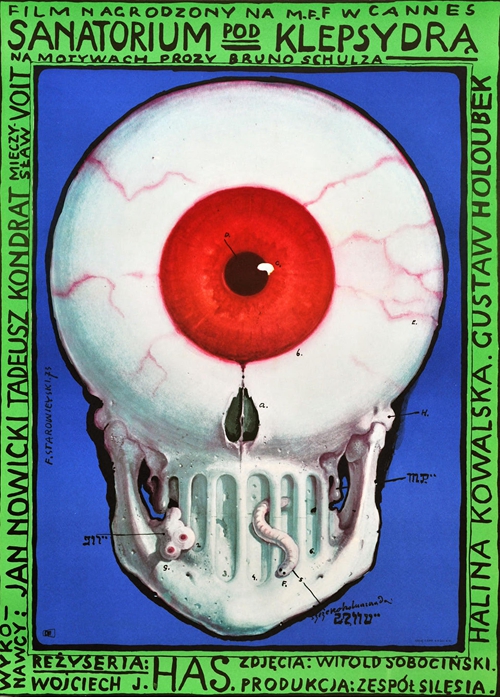

《砂制时镜下的疗养院》电影海报

历史是海外拓展史,是殖民地反抗史,是宫廷政变史,是革命史,而进入这些历史中的约瑟夫,也在可能性中也让自己成为了历史中的人物,他发动了政变,他拥有了权力,他指挥了军队,最后他让在斗争中失去了父亲的碧样卡乘船离开,他让鲁道夫拥有权力,他让所有人都自由。但是,这只是可能性的历史,这只是历史中的“多余事件”,这只是试图发生的故事,拥有也意味着失去,那些人偶并非是历史舞台中的胜利者,他们只是历史中的“机械把戏”,最后约瑟夫自己也成为了“机械把戏”的一员,军官告诉他,因为做了一个梦,他被捕了,约瑟夫高喊着:“这是官僚制度!”宫廷政变、冒名顶替、征服和殖民、自由和权力、官僚制度,这些事件构成的历史,和民族有关,和国家有关——当然它明确地指向了关于波兰的命运。

个体的父亲,国家意义上的父亲,两重历史文本之外,哈斯着重探讨的其实是第三重文本——字幕组列出的最后一个文本是《圣经》,它不属于布鲁诺·舒尔茨的小说,但是在哈斯的体系中成为最重要的文本。父亲名叫雅各,自己叫约瑟夫,父亲店铺里犹太人的仪式,那把往上的梯子,都具有极强的宗教性指向,而在电影中,这些宗教意象所构筑的文本无疑成为了关于信仰、关于灵魂的探索史。当约瑟夫喊着“我想要知道真相”的时候,他就是要进入人类的灵魂世界,而向外的现实世界提供的就是如疗养院一样的病态存在。他在母亲面前质问的就是:“关于父亲去世的消息,是谁散布的?”父亲正在死去变成了父亲已经死去,所以在他看来,这就是一种谎言,而母亲的回答是:“我一个人怎么对付洪水?”末日般的生活,也许只有通过谎言来逃避心灵的折磨;街上都是那些海报,约瑟夫发问:“神圣的书就这样堕落了?”阿德拉毫无顾忌地脱去了衣服,碧样卡在床上让他“片刻的沉沦”,父亲雅各和女人们在一起,还有店铺里店员的偷盗行为,还有那些机械把戏中的利益争斗,这是一个堕落的世界,这是一个淫乐的世界,这是一个背叛的世界,死亡变成了必然,它的可能性已经毫无意义,这才是“父亲正在死去”构筑的进行时态。

个体的记忆之书、群体的历史之书和灵魂正在死去的堕落之书,构成了时间往回拨的三重文本,对于可能性的书写,对于多余事件的再现,对于时间位置的重置,都是对真相的探寻,列车长作为引路者也指出,“时间能维持秩序,就在于有人不断管理它,纠正它的异常行为。”但是在可能性折射的背叛、堕落、虚无世界里,时间又将如何管理?哈斯似乎无意于这种重建,因为按照约瑟夫的理解,即使时间被拨回去了,即使非现实时间里有了可能性,即使隐秘的故事里发现了真相,也不再是真实的时间,“这些都是二手时间。”二手时间指向的是虚无,甚至更是一个悖论,当约瑟夫背上列车长的那盏灯,他也变成了引导员,那盏灯照亮自己的路,但是他的双眼却变得浑浊,无法看清真正的路,又要心灵的那盏灯何用?

而这便是约瑟夫“自指”产生的悖论:他走进养老院,他看见自己走进养老院,自己成为自己的观者,自己成为自己的书写者,他进入时间,他揭秘真相,他参与历史,他见证堕落,在自指的世界里,他也成为时间的一部分,他也无法逃离死亡,就像失明而拥有灯盏一样,自指带来的悖论性就是一种宿命:或者他就是鲁道夫,他也是父亲,他在重生,他也在死去——电影一开始的那列前往疗养院的列车,就是一列死亡列车,约瑟夫在其中,就是“正在死去”,而电影最后,已经变成列车员的他走出了疗养院,向上、向前,底下是深渊,背后是燃烧的蜡烛,这是死亡的场景,约瑟夫已经死去。从正在死去到已经死去,哈斯用124分钟的时间构建了关于死亡的文本,进口是出口,父亲是儿子,现实是真相,那么,在永远无法逃离的自指悖论中,不管是个体还是国家,不管是历史还是信仰,活着也永远是一种死去的宿命。

[本文百度已收录 总字数:5172]