2024-04-11《纽约之王》:作为“景观社会”的美国

“A King in New York”,片名以“in New York”的方式直接解构了“of New York”的归属意义,当然不是“纽约之王”,而是“一个国王在纽约”,而且是一个因国内革命而流亡的国王,而且是一个经过纽约而不得不离开的国王。这种暂时的“in”和最终的“out”构成的美国之旅更在开头和结尾得到了影像化的阐释:从纽约上空降落,又从纽约城市飞升,纽约在天空之下,在飞机之下,它是被俯视的对象,它也永远是被观察、被注解、甚至被批判的存在。

纽约无疑就是卓别林电影中的“景观社会”,从电影拍摄手法上来说,卓别林被美国政府驱逐之后再也没有踏上这片土地,所以电影中的纽约都是在摄影棚里布置的,身在英国却制造了纽约的景观,这就是卓别林构筑的“景观社会”。而在电影主题的阐述上,以纽约为代表的美国社会,更是卓别林用以讽刺的景观社会。在这里,卓别林完全是用“反讽”来制造美国叙事,身为欧洲爱斯托维亚国的国王,沙道夫是被国内的“革命者”赶下王座的,“革命是现代生活的小烦忧之一”,人群聚集在王宫外,大喊着“叛徒!叛徒!”然后冲破铁门冲进了王宫,但是里面已经空空荡荡,沙道夫早已经逃离了卓别林虚构的爱斯托维亚国。

被革命者赶下台,来到纽约,他的目的是为了实现自己的乌托邦计划,那就是核能的使用,他的计划是把核能用于民间,但是大臣想要制造原子弹,所以民众反对中掀起了革命浪潮,推翻国王统治,沙道夫反而变成了一个牺牲品。但是来到纽约,他就是为了重新启动自己的核计划,即使没有了王位,他还拥有财产,甚至去了美国纽约,他的身份仍然是国王,他就是要和原子能委员会合作让核能计划得以实施。当然最重要的是,在他看来,纽约乃至美国都是一个自由、民主的国度,他一下飞机就称赞这里是“最伟大的国家”,能够让自己梦想成真。这种预设便是卓别林对美国的一个虚构,而正是“in New York”的一种在场方式,使得美国和纽约成为了一个“景观社会”。

| 导演: 查理·卓别林 |

沙道夫对记者说自己的财产转移到了安全地带,但是自己最放心的沃德尔博士却早已下手为强拿走了银行里的所有账单,逃亡了南美;大使乔米耶是唯一和沙道夫影形不离的人,他们一起去纽约街上,进入电影院,却发现里面全是疯狂的人,女人甚至直接躺在地上;电影院里播出的电影要么是枪杀,要么是发出“你是男还是女”的疑问;离开吵吵闹闹的影院去参观,正想点餐却被身后的乐队惊吓住了,而服务生根本听不到他们点餐的鱼子酱——纽约是吵闹的,是混乱的,是听不见的,这就是纽约这个现代都市带来的“失聪”。身为国王,克伦威尔女士邀请沙道夫出席晚宴,沙道夫看不起这些所谓的商业名流,拒绝出席,但是当他发现隔壁住着一个名叫安·凯的主持人,她也要去参加克伦威尔的晚宴,于是决定参加,不想在宴会现场,沙道夫完全成了电视直播的主角,而这场精心设计的直播就是利用沙道夫卖广告产品,安·凯见缝插针介绍了包括防臭剂、牙膏在内的商品,一无所知的沙道夫还现场表演了一段《哈姆雷特》的独白,这一切都变成了直播电视的消费内容——纽约是一个被商业资本控制的城市。沙道夫知道自己成为了广告明星十分生气,他认为自己还不至于“沦落”到为广告代言的地步,但是当乔米耶告诉他账单上只有912美元的时候,他从垃圾桶里捡起了克伦威尔夫人寄给他的广告收入支票,还打开门接手了更多商家安排的广告拍摄,一时之间,纽约的街头都是沙道夫代言的广告——纽约一个遍地商业化的城市,国王也成为了商品社会的符号。在代言了威士忌酒喝荷尔蒙广告之后,安·凯认为他的容貌有些老了,于是建议他做一个拉皮,拉皮做完,牙齿和下巴都被整容,沙道夫遵照医生的建议不能大笑,不想在观看一出表演时,沙道夫情不自禁大笑,“褶子”便掉落下来,沙道夫只好重新手术变回了自己。

纽约是一个让人失聪的城市,是一个无处不是广告的城市,是一个整容不能自然发笑的城市,是一个“是男是女”都存在疑问的城市,沙道夫心目中的自由、民主完全变成了自我的虚构,就像他想要实施的核能计划一样,都是一种乌托邦。当乌托邦被解构,纽约也就成了卓别林用以反讽的“景观社会”。但是卓别林对纽约乃至美国的讽刺并不仅限于商业化的异化,从沙道夫去往学校认识了“看书的神童”鲁道夫,卓别林更深一步开始了对美国政治的批判。鲁道夫拿的书是卡尔·马克思的著作,他的口中说出的都是对美国政治的批评:“政府的领导就是政权,政权就是压榨人民的官方形式……”引经据典之外,鲁道夫更是从美国的护照政策、滥用权力、垄断、限制言论自由、思想控制等方面进行了大批判,当然他也指出了沙道夫作为国王的爱斯托维亚国制造原子弹完全是一种犯罪。沙道夫没有想到一个孩子能说出这样的话,对于自己的批评也感到惊愕,在无所适从后他逃离了学校,而自己的那顶象征国王身份的帽子被孩子们当成了蛋糕——这个桥段卓别林在自己的喜剧电影《朝圣者》中有过运用,而现在被“引用”也成了另一种讽刺。

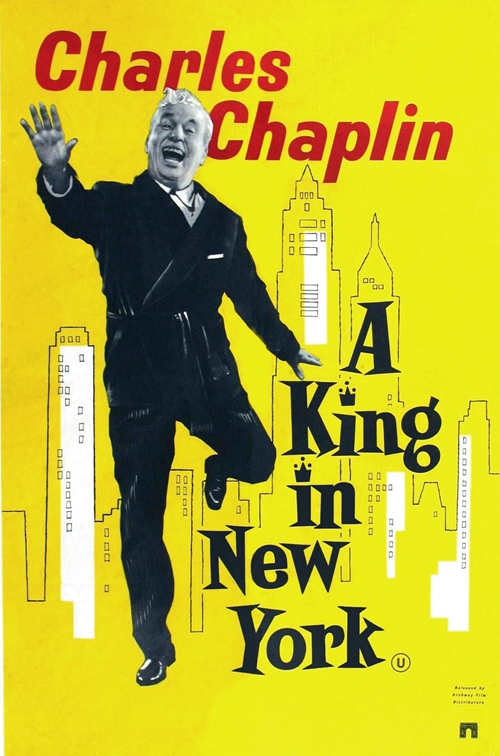

《纽约之王》电影海报

沙道夫一开始对鲁道夫的言论感到吃惊,但是在后来的大学中再次遇见鲁道夫,看到他孤身一人在雪中忍受饥寒,便将他带到了酒店,让他洗热水澡,给他酒店的晚餐,这一种转变其实是沙道夫对鲁道夫的接受,甚至还将他称为“王侄”,给他买衣服。转变的背后代表着沙道夫对美国态度的改变,这也是他目睹了纽约种种奇观之后做出的选择,实际上,这也正是卓别林的一种态度,他借沙道夫的口说:“我永远仅仅只是个小丑,但这也让我的灵魂,得以凌驾于所有那些政客之上。”更是借鲁道夫说出了美国政治的黑暗——他被驱逐不正是麦卡锡主义泛滥时的一种政治“处罚”?而从接受鲁道夫开始,卓别林又在沙道夫身上开始了对美国政治更为强烈的批评:鲁道夫的父母因为怀疑是“共产主义者”而被审讯,又以“藐视国会”的罪名被判刑,而鲁道夫也被执行官带走,沙道夫也难咎其责,他被怀疑是“国际间谍”,在和律师一起出庭时,沙道夫的手指卡在了酒店电梯的消防龙头里,由于不能迟到否则要以藐视国会的方式被起诉,沙道夫竟然拖着消防水管上庭,法庭上水管冲出的水直接射向了法官——这便是卓别林专门针对美国政治设计的一次“大冲洗”。

从前半段被直播而成为商品广告代言人,到后半段和鲁道夫一起抨击美国政治制度,那个自由、民主的美国就成了一个乌托邦,就成了一个景观社会。但是,卓别林如此明显的政治用意,强硬塞在一部喜剧形式的电影中,一切显得不伦不类,这其中有个人的情绪,甚至那种一针见血式的批评完全成为了自我情绪的发泄,电影也就成为了“讨美檄文”,这种自我宣泄也使得电影失去了整体性:要么在打打闹闹的乌龙中显得浅显,要么在价值输出中变成了说教,以致电影的情节变得割裂,最后更是匆匆收场:法庭上闹出了这样的事,难道还不构成“藐视”之罪?已经身无分文的他们如何能够离开纽约?鲁道夫已经“被逮捕”,又怎么回到沙道夫身边?

这些问题都没有得到回答,沙道夫却和乔米耶顺利搭乘飞机返回了欧洲,匆匆经过的他们的确只是开启了一段虚构的纽约之旅,不承担现实中的责任,不需要付出政治的代价,因为纽约在他们脚下,因为美国只是卓别林搭建的一个景观社会。

[本文百度已收录 总字数:3059]

思前:一个异教徒的理性病理学