2023-04-11《丹东》:革命只是一个幻影

“人生来就是而且始终是自由的,在权利方面一律平等……”男孩站在罗伯斯庇尔的跟前,背诵着《人权宣言》,作为法国大革命的成果,《人权宣言》宣告了人权、法治、自由、分权、平等和保护私有财产等基本权利,肯定了言论、信仰、著作和出版自由,阐明了权力分立、法律面前人人平等、私有财产神圣而不可侵犯等原则。但是当这些文本只在孩子的口中被背诵,当权利只是被罗伯斯庇尔听到的词汇,走到了1794年的法国大革命是不是正如罗伯斯庇尔所说:“民主只是幻影,我只想睡觉。”

一个躺着,一个站着,一个是成文的《人权宣言》,一个是手上沾着鲜血的“最高主宰”,男孩在流利地说出革命和人权的时候,是不是成为对罗伯斯庇尔“审判”的一种隐喻,而就在之前,罗伯斯庇尔以委员会的名义审判并处死了丹东,两种审判的发生,似乎是安杰伊·瓦伊达对法国大革命的深刻反思:谁的手上握有审判权?谁是真正的革命者?“1794年春,共和十一年”,电影标注了事件发生的时间,当波兰导演瓦伊达将镜头对准法国大革命时期的两个主要人物:丹东和罗伯斯庇尔,这一种“他者”视角所要阐述的是怎样一种思想?“权力腐败,这是一个古老的故事。”借用电影中的一句话,瓦伊达其实是在呼应波兰的社会现实:革命是不是真的能带来民主?是不是真的能实现人权?审判者是不是真的是革命者?

瓦伊达以丹东回到法国为叙事起点,以丹东被处死为结局,革命者的回来和死亡构成了叙事的线性结构,无疑这是对“革命”本身的展现。在1794年这个关键节点,以罗伯斯庇尔为首的公安委员会为了镇压反革命暴乱和打击投机分子,实行了恐怖政策,丹东返回法国,是对于这种独裁统治的威胁,“委员会是独裁统治”的横幅挂在街上,以德穆兰为首的革命者印刷宣传资料,将矛头对准了委员会,而委员会既害怕丹东针对他们的行动而实施的革命行为,也害怕以国民议会为代表的资产阶级的反扑,可以说,那时的法国政治形势纷繁复杂,革命者会被视为反革命者,反革命者也会摇身一变成为革命者。

瓦伊达以“丹东”为电影片名,就是为了突出丹东在革命中始终如一的信念、不惧危险的勇气和敢于斗争的英雄主义,但实际上正是这种理想主义的革命英雄人物,在整部电影中,丹东的形象是单一的,甚至是扁平化的,无论是在行动中还是在法庭上,丹东口中始终出现的一个词汇就是“人民”。丹东在见到费立波的时候说自己从来不想要权力,“我属于人民……”他把权力和权利分开,在他看来,人民需要的是权利而不是权力;在罗伯斯庇尔去找他的时候,丹东拒绝加入政府,他告诉罗伯斯庇尔:“我们的力量来源于人民,你可以到街上去看看什么是人民……”当丹东知道委员会已经下达了对自己的逮捕令,他对希望反击的卡米尔说:“人民和我站在一起。”而在法庭审判上,丹东直接将辩护变成了演讲,在充斥委员会的独裁把戏之后,他说:“我是人民正义的创造者,我们的证人在哪里?他们就是法国人民……”当有人警告他:“法律不在你这边。”丹东更是慷慨激昂:“只有人民才能审判我,他们的独裁比以前更为残暴,而人民只想和平,人民也只有一个危险的敌人——政府。”当丹东走向行刑台,他再一次发出了“人民的呼喊”:“把我的头颅给人民看,我的死值得一看……”

| 导演: 安杰伊·瓦伊达 |

强调自己是人民的一份子,认为自己是人民正义的创造者,阐述革命的力量来源于人民,把人民看做是唯一的审判者,并把人民的权利看成是革命的唯一目的,丹东的“人民观”让他成为站在人民一边的英雄,的确,丹东回到法国受到了街上人群的欢迎,“丹东万岁”的口号和“委员会万岁”的口号形成了两种景观,在法庭上演讲获得了人群的掌声,最后的死当然也被法国人见证。但是,丹东的“人民”不等同于人群,也不等同于“人们”,甚至“人民”只是一个政治词汇,它在各种革命力量轮番登场的法国大革命期间,更是缺少唯一性,所以丹东的英雄主义就是一种理想主义,但他洞悉了革命的本质,认为权力腐败必须根除,认为革命充满了危险,“革命就像农神萨图尔努斯,吞噬了自己的孩子。”最后他的头颅被锋利的铡刀切过,刽子手拎起鲜血淋淋的头颅,的确完成了丹东生前的愿望,这死去的头颅是给“人民”看到,更是给独裁者看的,正如丹东对委员会的预言:“你们也会跟我而来,这里的一切将夷为平地。”

和始终抱着“人民观”的丹东不同,瓦伊达塑造的罗伯斯庇尔则完全体现了大革命时期政治斗争的的复杂性,这种复杂性在人性意义上的矛盾性。丹东是“丹东万岁”口中的丹东,是一个符号化的丹东,但是罗伯斯庇尔从一开始就是一个内心充满挣扎的矛盾人物,丹东回来了,革命活动开始如火如荼进行,警察局长伊鸿封锁了出版社,委员会和革命者的矛盾白热化,此时,身体欠恙的罗伯斯庇尔从床上起来,委员会的安托万告诉罗伯斯庇尔外面的形势,“我们如果把丹东送上断头台,共和国将免去许多悲恸。”他认为丹东是主因,所以建议逮捕丹东被把他送上断头台,但是罗伯斯庇尔却说丹东只是一个偶像,他并不具备危险性;在委员会讨论的时候,罗伯斯庇尔站出来反对控告丹东,他说丹东在革命中他做出过贡献,他认为:“处死丹东只会让资产阶级投入到反革命的阵营中,国民议会将会反对我们……”

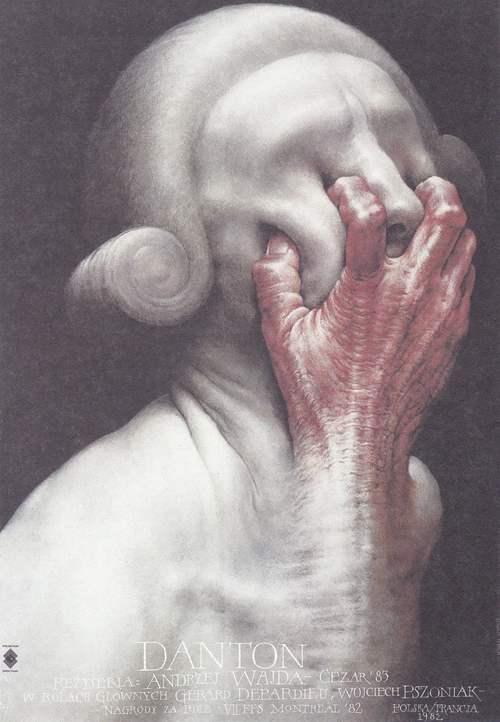

《丹东》电影海报

丹东和罗伯斯庇尔本是一起分享革命胜利的革命派,但是在革命道路上两个人越走越远,即使如此,罗伯斯庇尔主动找到丹东,在两个人“坦诚相见”中,罗伯斯庇尔希望他停止行动,加入政府,但是丹东毅然拒绝了,在丹东的“人民观”中,两个人不欢而散,在委员会最后讨论是否逮捕丹东的时候,罗伯斯庇尔还是建议“避免血洗”,在他看来,对于丹东的问题是:“个人是不是可以凌驾于权利之上?”当然他认为特权并不存在,丹东成为了“丹东万岁”的丹东,与“委员会万岁”一起成为了革命的口号,罗伯斯庇尔才感觉到丹东的危险。逮捕了丹东和主要的行动者,在法庭上进行审判,并将审判变成了一场闹剧:委员会通过决议:“不听法官的的话就立即被驱逐出法庭。”于是丹东的辩护被取消,处死他们成为了不经审判的审判,委员会以及罗伯斯庇尔无疑也变成了这场闹剧的幕后指使。

无疑,就像生活上的自律一样,罗伯斯庇尔并非像丹东一样成为一个符号,而且在对革命的理解上有着太多的无奈,他在委员会上就说:“公正是一种神的美德,因而难以达到,革命的法庭无法体现公正,它只能是一个惩罚国家公敌的工具,它也无法取缔犯罪……”公正根本无法实现,革命只不过是一种惩罚手段,甚至它无法杜绝犯罪,罗伯斯庇尔的这番言论具有极其深刻的见解,正是因为革命是权力的工具,处死丹东也变成了权力斗争的结果,而符号化的丹东也成为了权力的牺牲品。“如果我们输了审判,革命就失败了。如果我们赢了,革命也失败了。”罗伯斯庇尔就在这种两难的境地中,把丹东送上断头台,但是他不是胜利者,更不是正义的维护者和执行者,“这是政治审判,与正义无关。”

再一次病倒的罗伯斯庇尔对安托万说:“所有信任的、赖以生存地东西都永远毁灭了,我不明白革命为什么弄错了方向……”丹东无疑也是毁灭的存在,和革命一样,和《人权宣言》一样,在错了的方向上继续前进,“民主只是幻影,我只想睡觉”的罗伯斯庇尔将被子蒙住了自己的头,在男孩《人权宣言》的背诵声里,接受着灵魂的审判。也正如丹东所说,革命会吞噬自己的孩子,丹东被送上了断头台,一年之后罗伯斯庇尔也同样被革命吞噬。

[本文百度已收录 总字数:3173]