2025-11-22《阴兽》:整起事件如同作品集

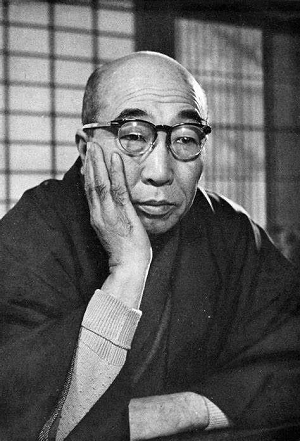

他曾说“我研究的对象是人”。当时我并不理解这句话的含义,只知道他对犯罪和侦探有着非同寻常的兴趣与知识储备量。

——《D坂杀人事件》

犯罪的实施者被称为凶手,他们是人,被杀害的受害者当然也是人,凶手和被害者之间的爱恨故事构成了人和人之间正常或不正常的关系;但是当一个杀人事件发生,对案件进行调查和推理的侦探也是人,当他试图找出真相时,也是作为人的一种参与方式,当明智小五郎“研究的对象是人”,那么人这一主题和犯罪、侦探到底有什么关系?第一次阅读江户川乱步的小说,故事和情节之外,也许最重要的就是通过案件探究人这一复杂存在,他既在犯罪故事里,也在侦探过程中,而有时候所谓的侦探、调查以及探寻真相很可能是另一起谋杀。

明智对犯罪和侦探非同寻常的兴趣和知识储备量,就在于他想要知道是否存在没有破绽的“完美犯罪”——当然在理论意义上,绝不可能存在这样的完美犯罪,只要有犯罪事实发生,总会留下蛛丝马迹,总可以通过逻辑查找到破绽。明智把谷崎润一郎的小说《散步途中》看成是完美犯罪的先驱,其实也是一种在文本意义上的完美,“虽然在故事的结尾,侦探成功发现了事件的真相,但那不过是作者想象的结果!”当他和我共同见证了D坂大道白梅轩咖啡馆对面旧书店的杀人案件,当他最终推论出了案件的真相,是不是标志着完美犯罪的破产?是不是案件背后表征着人性的某种堕落?旧书店的老板娘死了,看起来是被人掐死的,所以自杀是被排除的;现场冰激凌老板认为凶手是从后门逃离的,但是并没有人看见他离开;小林刑警判断凶手可能藏在巷子两侧的长屋里,或者本就是这里的住户;咖啡店的两名学生看到有人出去,一个说穿着黑色衣服,一个却说穿着白色衣服。

老板娘的尸体是在我和明智进屋后发现的,而打开屋子里灯光开关的人是明智,而且在开关上发现的只有明智的指纹。按照警方的说法,是明智的指纹覆盖了凶手的指纹,但实际上这一点恰恰让明智成为了嫌疑人,因为指纹不可能完全被覆盖的,那就是说,凶手的指纹就是明智的指纹,那么明智就是凶手,明知将自己伪装成案件第一目击者,“如此一来,他就可以理所当然地触碰开关,消除警方对指纹的疑虑,毕竟谁也不会想到,第一目击者竟然就是凶手,可谓一石二鸟。”当然这是我的判断,当明智听到我的分析之后哈哈大笑起来,他告诉我的事实是,电灯熄灭是因为钨丝断了,而不是凶手关闭了开关,明智进入房间不小心撞到灯泡,断开的钨丝被重新接上灯泡亮了,所以开关上只有明智一个人的指纹。而明智分析认为两个学生看到衣服的颜色截然不同,是因为他们是通过格子联想到了条纹羽衣,在事后的回忆中便偏离了当时看到的情形。

而按照明智的分析,隔壁旭屋的老板才是凶手,他在案发后谎称有人用过厕所,制造了凶手从厕所逃跑的假象,甚至捏造了凶手这个人物,之所以明智推断老板是凶手,除了现场的一些他认为的证据之外,就在于他对人的研究,“许多看似平静的表面下,其实隐藏着许多不为人知的阴暗秘密,而这些秘密只存在于噩梦般的世界中。”旭屋的老板是一个萨德派的重度性虐待狂,而隔壁的老板娘是女版马索克,于是两人一拍即合,“两人利用隐晦的沟通方式,偷偷发展地下情……”那天他们尝试着疯狂的性虐行为,终于最后发生了意想不到的惨剧,在极度的疯狂和享受中,老板娘被掐死在,这就是明智所说“犯人与被害者双方同意的前提下进行的”杀人案,也就是说,死亡是被害者自己要求的——后来报纸上登载了老板自首的消息,就证明明智的分析是正确的。所以,在这个其实并不复杂的案件中,明智对人性的分析变成了江户川乱步对人的研究,两个人都是性受虐狂,都追求着极致的刺激,最后一个成了凶手,一个则葬送了生命。

| 编号:C41·2251021·2378 |

小说《红色房间》更是一个研究人的文本,在七个古板无趣的男人聚集的“红色房间”里,T讲述了自己杀人的故事,而她之所以杀人,就在于他认为世界无聊之极,“连活着对我来说都是一件无聊透顶的事情。”面对无聊而要化解无聊,寻求刺激就是最基本的方法,或者玩降灵术之类的灵异实验,或者像《D坂杀人事件》一样进入情欲游戏之中,或者参观监狱、疯人院、解剖室教室,也或者去现场看执行死刑,这些都是最刺激的游戏,但是T依然觉得这些都不能激起自己的兴奋,是毫无新意的活动,他摆脱无聊的唯一办法就是杀人,而且是“完美谋杀”:因为发生了车祸,T无意中引导司机去的是M医院,如果是技术更高超、设备更先进、抢救时间更短的另一家一员,伤员可能会被就回来,但是人死了,而T不是凶手,但是他却从此有了“绝不犯法的杀人手法”:比如在马戏团里作为观众突然做出怪异姿态让高空走钢索的女演员分神,结果从高空坠落;比如误导在火灾现场疯狂寻找孩子的母亲,暗示她孩子还是失火的房间里,结果母亲冲入火海被活活烧死;又或者在准备投河的女孩背后大喊,让她因为突如其来的惊吓失足掉入水中……

所谓没有合理的动机,也可以将人置于死地,这就是“绝不犯法的杀人手法”,T就是用这种方法杀死了九十九人,而当他杀了这么多人,又对杀人游戏失去了兴趣,又陷入无聊之中。所以在“红色房间”里,他掏出了手枪朝着人射击,这突如其来的动作吓到了旁边的人,正当大家以为T要完成第100人的杀戮,却发现那只不过是一把玩具枪;而当大家如释重负时,枪声响了,T却从椅子上弹起倒在了地上,他开始痛苦地挣扎,那不是玩具手枪,第二发装的是实弹;当大家以为T打死了自己变成他手下第100个死者,T又醒了,那是用牛膀胱做成的子弹,里面装满了红墨水,一旦被击中就会破裂流出来,“我刚才分享的经历也全都是胡编乱造的。不过我的演技应该还挺逼真吧……”剧情不断反转,之所以在真真假假中演绎,之所以能制造惊吓,就在于T生活在无聊之中,而派遣无聊的唯一手段就是让死亡不断在刺激中发生,连同他以前杀掉的99个人,都是无聊导致的堕落,都是作为人的研究文本而呈现的表态。

《天花板上的散步者》中乡田三郎也是一个在生活和工作中找不到兴趣的人,“在他看来,这世界简直毫无乐趣可言。”连面对女人的肉体放纵都不能感受到活着的意义,而每天挂在嘴边的“自杀”也没能让他有勇气选择自杀。无聊的他开始阅读推理小说,开始分析书里的犯罪故事,在他看来“犯罪”成为了唯一可以击败无聊的事。终于这一次他搬进了新公寓,开始实施了犯罪计划,那就是从偶然发现的天花板进口中进去,开始了没有人注意的“天花板上散步”,他看到了每个房间的隐秘故事:

平日四处发表反资本主义言论的上班族,在独自一人的时候,会反复从公文包中拿出刚收到的升职令,不厌其烦地盯着那份文件暗自窃喜。平日打扮得光鲜体面,借此炫耀自身财富的市场投机商,每晚在睡觉前,会像个女人一样将白天穿着的精致华服小心地叠放在被褥下,只要发现一丁点儿污渍,他都会小心翼翼地用舌头将其舔舐干净——据说衣物上的微小污渍用舌头舔舐是最理想的清洁方式。脸上长满青春痘的某大学棒球选手,表面是个健硕的运动青年,私下却怯懦扭捏。他数次将写给女佣的情书放在晚餐的托盘上,随后又改变主意收回,反复如此,举棋不定。甚至还有住户大胆召妓,在房内上演不宜描述的香艳戏码。

他从天花板上看到的是一个个滑稽、悲惨或令人瞠目的画面,是不同生活中不同人的私密生活——一种上帝视角让他窥见了别样的人间。看并不让他满足,乡田发现了牙科诊所助手的远藤,这个人最令他反感,于是他通过节孔处将调制好的毒药滴下去滴进远藤的口中,中途有过想要放弃的打算,但是杀人的诱惑让他无可抵挡。远藤死了,乡田亲自看到他的尸体被搬离的公寓,警方认为他是自杀,但是这么轻易地完成了杀人游戏,乡田依然感觉到失望,“什么嘛,原来杀人这么无趣!”但是当他在自己房间里时却听到了天花板上有人叫自己的名字,模仿乡田每日重复动作的人是明智小五郎,一个喜欢侦探小说的读者。当他把一粒纽扣拿到乡田面前告诉他这小小的证据证明他杀了远藤,乡田面对“铁证”百口难辩。而实际上明智只是一个引诱者,引诱凶手进入自己的圈套,引诱乡田说出真相,“这枚纽扣是我自己去店里买来的。一般人通常不会注意到扣子是什么时候掉的,加上你当时处于高度兴奋状态,所以我猜这招应该有用。”当然证据还有因为毒药滴在上面而让乡田感到厌恶的香烟。乡田是“天花板上的散布者”,无聊的他制造了隐秘的游戏,发现了隐秘的真相,实施了完美的犯罪,而当明智最终揭穿了他的犯罪事实,他也是“天花板上的散布者”,只不过是以“挖掘真相”的方式还原了犯罪经过,同时也发掘出了乡田生活中无聊的“真相”。

|

| 江户川乱步:我研究的对象是人 |

这便是江户川乱步“我研究的对象是人”的含义,它指向了犯罪故事背后的“犯罪”心理,在小说《阴兽》中,江户川乱步通过第一人称的“我”对推理小说家进行了分类:一种是犯罪型作家,他们只对犯罪本身感兴趣,小说中描写的是犯人的嗜虐心理,而另一种则是侦探型小说家,他们只对严谨的推理过程感兴趣,而不在意罪犯心理,也就是说,这一类小说家心里健全,只为读者构筑一个充满悬疑的游戏空间。推理小说家的分类,和故事的犯罪故事密切相关,很明显《D坂杀人事件》《红色房间》和《天花板上的散布者》都着重于描写犯罪故事,都是研究人性的样本,而作为小说家是退到事件之后的,但是江户川乱步在《阴兽》中却把小说家推到了前台,甚至“我”对小说家的分类暗含着一个秘密:“接下来我要介绍的推理作家大江春泥属于前者,而我自己应该属于后者。我创作犯罪题材的推理小说纯粹是因为我喜欢推理过程中涉及的科学逻辑,我本人从不为非作歹。”

这就是小说家的“自证清白”,这种证明是不是一种推脱?是不是指向了更隐秘的犯罪行为?将大江春泥和自己截然分开,那么大江春泥就是通过小说创作满足犯罪刺激的小说家,或者说,他就是把犯罪事件变成了精心创作的一部小说,而这样的人性是不是更为阴暗?我是在认识了少妇静子之后才知道大江的这个阴险计划,静子收到了恐吓信,“那个大江春泥其实就是我。你以为我会沉溺于小说家的虚名而忘记对你的仇恨吗?不,当然不会!那些血腥残忍的小说正是我怀着对你的强烈怨恨创作出来的,当中的猜疑心、偏执、残忍……全都来自我执拗的复仇心理。”信的署名是平田,而平田正是静子在结婚之前纠缠她的那个男人,静子在结婚后没有向丈夫小山田六郎说起自己的故事,平田对于静子的离开怀恨在心,于是通过创作犯罪型小说来复仇,但他的复仇远不止于此,当他给静子寄来恐吓信,一个更大的计划在酝酿中:他在信中说自己监视着静子的一言一行,“尤其是卧房的秘密,描绘得细致入微、香艳露骨。连一些令人脸红心跳的行为和言语都未能放过。”

信件和他实际的行动构成了大江的“作品”,这就是我认为的阴暗、病态、冗杂的小说,在大江面前,拥有截然不同作品风格的我自然得到了静子的好感,她把所有一切都告诉了我,而我们的感情也随之升温,但是大江的恐怖魔爪终于伸了出来:他杀死了第一个目标,静子的丈夫小山田六郎就这样一命呜呼。可以把杀人和写小说都看作是创作,而杀人者和小说创作者就都是“作者”:第一个作者是大江春泥,他本身就是以小说创作而闻名,但是这个作者其实就是平田,平田对静子的怨恨就通过大江的小说得到了体现,他的小说也成为杀人的一个线索,静子怀疑平田就藏在天花板上窥视着自己,而大江就写过恐怖小说《天花板上的游戏》——而江户乱川步不也有《天花板上的散布者》吗?甚至在这部小说中发现纽扣的情节也和《天花板上的散布者》一样;当然当小山田六郎死去,平田也是凶手嫌疑人。

这里就出现了第二个作者,也就是和大江春泥的犯罪型小说完全不同的侦探型小说的作者——我,我对这一案件进行了推理,我发现了更多的细节,从而得出了一个和表面现象完全不同的结果:小山田六郎不是被谋杀的,而是意外:天花板上发现的手套纽扣是小山田六郎的,小山田六郎的书房里有日记,有大江春泥的小说,也有仿造的“大江春泥”的笔记,而且静子脖子上的伤痕也表明他有性虐待的倾向,“他在外面敦厚老实,在卧室里却露出恶魔般的可怕面孔,用外国制的皮鞭不住抽打可怜的静子夫人,这着实令人感到震惊。”也就是说,写恐吓信的不是平田,而是冒充平田的小山田六郎,“小山田以平田一郎的名义写好恐吓信后,每隔几天便前往不同的邮局寄出。”之所以自己被发现死在合理,是失足坠落然后顺着水流到了下游,所以我的结论是:小山田六郎“以耻辱的方式死去”。但是在我完美的分析之后,却出现了一个无法自圆其说的细节,那枚纽扣的确是小山田送给司机的,但是,“那双手套在送人之前就已经掉了一颗装饰扣。这种好似爱因斯坦物理学实验的怪异现象究竟意味着什么?”是不是小山田还是被平田所杀?

“换个角度来看,整起事件如同春泥的作品集。”《天花板上的游戏》之外,关于春泥的笔迹和大江春泥的小说《一张收据》有关,静子脖颈上的红痕和《D坂杀人事件》中的手法一样,“从始至终,春泥的阴影一直笼罩着整起事件。”与其说是春泥的阴影,不如说是作者春泥的阴影。但是春泥的小说为什么会出现在小山田的书柜里?春泥模仿小山田的笔迹在小山田的书房里,他怎么会有钥匙?最后我终于找到了唯一的答案:这一切都是静子自导自演的独角戏,“因此,你会以匿名的方式,或是借男性之名创作推理小说倒也在情理之中。但意外的是,小说广受好评。在你刚开始出名的时候,小山田先生去国外工作了两年。为了排遣寂寞,满足自己的猎奇癖,你想出了一人分饰三角的可怕诡计。”作者是大江春泥,却是背后的平田,是可能冒充他的小山田六郎,而现在作者却变成了一人分饰三个角色的静子,当我做出这样的推断时,我其实正在完成一部小说,我成为了这个案件的作者。

整个事件不是春泥的作品集,而是我的作品集,是冒充侦探型作家的作品集,实际上是比大江更为阴暗的犯罪型作家作品集,当我用鞭子抽向躺在床上不动的静子,当我把静子看成是真正的“阴兽”,我却扬长而去,“我深情地吻了吻静子背部蜿蜒的肿痕,转身离开了这个曾属于我们的情欲舞台。”静子死了,在我看来带着罪而自杀,或者因为罪而被杀,但是,真正杀人者不是大江,不是平田,也不是小山田,而是我,是被情欲充斥内心的我,是编织了一个个谎言的我,是自诩为没有犯罪倾向的我,是完成了完美谋杀的我,但是这一切还是成为了作为对人研究的一个文本,“而我那无可救药的可怕疑虑,反而随着时间的流逝越发强烈起来。”

[本文百度已收录 总字数:5881]