2015-09-30 《床上和平》:非暴力的行为艺术

“我现在就在一部电影里,我们每个人都在里面。”约翰·列侬说,对于1969年的列侬世界来说,不仅仅有音乐,有摇滚,有愤怒,还有爱情,有梦想,以及一部叫做“和平运动”的大电影——不仅要演电影,要拍电影,还要放电影,演电影的是约翰·列侬、小野洋子以及一个可爱的女孩,拍电影的是那些各国媒体的摄像机,而放电影面向的是全世界反对战争倡导和平的各界人士,以一种公开性取代私密性,以理想性阐述现实性,在这个充满着梦幻的舞台里,两个人用爱的方式表达故事,似乎就是走向一种行为艺术。

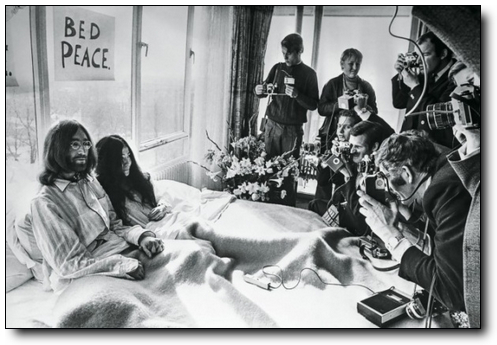

像是一个仪式。时间是1969年5月26日至6月2日,地点在蒙特利尔皇后伊丽莎白酒店,对于列侬和小野洋子来说,这一场新婚的标签不是私密性的蜜月、旅行,而是公众意义上的运动。两个月前,列侬与洋子在直布罗陀完婚,当时的他们穿着一袭白色,挥舞着结婚证书,宣告两颗相融相契的灵魂将永远厮守在一起。但是两个月之后的这一场和爱有关的行动却将私密意义解构而建构为一个反战的运动。在进入酒店套房1742房间之前,他们在机场和大家合影,他们把世界的目光吸引到这里,他们铺好床单穿好睡袍,布置好自己绘制的有着赤裸男女的画作,并且和一个不是女儿的女孩,一起坐到床上。

|

| 导演: 约翰·列侬 / 小野洋子 |

|

所以,在这样一部电影的背景里,列侬和小野洋子坐在床上,以一种爱的行为艺术来反对战争反对怪物,可是,他们面前的是摄像机,是怪物世界的一部分,是权力组织的新机构,利用他们,而又反对他们,似乎进入了一个悖论。所以在开放给记者和摄像机的空间里,永远有质疑者,甚至有对立者,那个漫画家卡普先生,也是面带着微笑和他们对话,但是最后却变成了交锋。“难道每个人都可以向世界证明自己有阴毛?难道世界都想知道每个人的私处都长什么样?”私密的床,公开的反战,卡普把这样的行为叫做“一个人的羞辱”,那么在床上的两个人如何代表大家?如何为世界反战代言?“你不是我的代言人。”卡普还是面带微笑,但却以这样一种挑衅的方式质疑艺术的意义,但是列侬说:“我在为全体代言。”小野洋子也说:“每个人都代表人类。”两个人的行为倡导着人类的行为,从个体到集体,从集体到人类,对于列侬和小野洋子来说,他们是在以一种示众的方式来抵达每一个人的内心,以放大私密的方式来唤醒理想。

|

|

| 《床上和平》影像 |

而这种示众和唤醒,在某种程度上又将自己命名为拯救者,“这是最伟大的贡献,我们是基督,被钉在十字架上。”白色的世界里,仿佛就是在表达那种宗教意义,而两个人的爱,在公开袒露身体的神话方式中完成救赎的意义,其实和列侬的音乐一样,他就是要把自己变成拯救罪恶的神,为人类代言。“如果我们不采取措施,我们都会被钉在十字架上。”从前他说自己的吸毒的堕落者,现在他俯视着一个充满着怪物的世界,所以救赎也像是自救,“即使不会游泳,我们也要游过去。”执着而坚定,只有被钉在十字架之后才能彻底复活,才能最后开始人类的拯救。

所以在充满着催泪瓦斯的世界,在到处是枪声的时代,在死亡和流血的国家,列侬和小野洋子在一张床上绘制出人类的伊甸园,“每个人都是艺术家,每个人都是诗人。”所以每个人都应该享受爱,都应该反对怪物世界,只有在这样一种神启的意义上,才能唤醒更多的人,才能拯救更多的自己,所以在“我为所有人代言”的床上和平中,他们就是要改变世界,“如果99%的人说,战争是污秽的,战争是不雅的,那自然会改变人们的看法。”这是一种理想主义,“改变世界的唯一办法便是改变他们的思想。”这是一种思想线性论,所以一张床而被放大到一个世界,一种爱被定义为一种信仰,在这个短短七天的“和平运动”中,列侬和小野洋子建造了理想国,以赤裸的方式回归到人类的懵懂状态。

而且,在他们看来,反对战争就要反对暴力,一张床是远离暴力的爱,所以他们在充满枪声的电话里告诉那些抗议者,要以非暴力的方式对抗。蒙特利尔的2万人正在示威,正在游行,正在抗议那只怪物,而在电话连线中,列侬强调的就是非暴力,就是和平,和平是目的,和平也是过程,他要像甘地一样,在非暴力合作中让世界充满爱。“没有一个公园值得你们牺牲生命,离开那个地方比死亡强。”在他看来,暴力产生暴力,那么如出一辙,爱也必将产生另一种爱,所以他要他们离开,要他们远离死亡,远离暴力。对于列侬来说,床上和平并不是反对,而是倡导,因为死亡不是终极目标,“我们需要的不是被杀,而是和平,或者做爱。”这是对生命的尊重,但是在一个怪物林立的世界里,没有死亡或者并非会有和平,在床上享受爱,或者做爱,却又能带来多大的改变?

“当树梢低头的时候,便知风正轻轻掠过;当微笑充满世界时,也是我们的爱迎头赶上之时……”列侬曾经在音乐中这样表达,他需要的是树梢低头,需要的世界微笑,所以在床上的世界里,列侬依然怀抱着那一把吉他,唱出了对于和平向往:“这个主义,那个主义,我们要说的只是给和平一个机会……”不要管世界的丑陋,不要管怪物的可怕,不要管权力的无耻,似乎只要给和平一个机会,这个世界就会有风掠过,就会有微笑存在,就会有无数的床,让人们享受生活。

所以,床上和平充满着诗意,充满着艺术的美,充满着享受的激情,大家一起与列侬唱起那首歌,一起看见理想和美好,一起憧憬未来,仿佛和平已经到来,仿佛枪声都已停止,甚至在若干年后,当列侬回忆“床上和平”时,依然充满着一种享受的快乐:“相当兴奋,我们在希尔顿饭店的17楼俯瞰整个阿姆斯特丹,真的很疯狂,来采访的媒体希望看到我们在床上做爱——他们都听说约翰与洋子要为了和平在媒体面前做爱。所以当他们进门时——大概有五六十个从伦敦飞来的记者吧,大家都很紧张。而我们只是穿着睡袍、坐在那边说:‘世界和平,弟兄们’。就是这样。在和平的议题上,我们也和知识分子有过激烈的争辩,为什么应该这样做、为什么不该那样做。”他们这样做了,以自己的身体,自己的爱,自己的行为艺术,享受和平。

但是这只是封闭的房间,这只是他乡的床,这只是摄像机面前的爱情,这只是一首歌里的和平机会,“做爱是一种沟通的绝妙形式”,小野洋子说,但是这样一种解构私密生活而放大为全人类的曙光的行为艺术看起来也是一种对于和平的个人消费,“We’re going to sell peace the way other people sell soap。”列侬曾经对着一个年轻的记者这样说,动词是“Sell”,所以和平变成了一种物品,甚至一种商品,“它当然是伟大的事件。这是我们生命中伟大的一页,就好像不用巡回演出,类似一场大型的推销活动。我想我们对这件事相当得心应手,那就是试着让人们爽快认错(to own up)。”为了让人们认错,让人们返回,让人们享受,列侬和小野洋子用艺术推销了和平,用一张床试验了理想。

为人类代言,全世界的和平,非暴力运动,在一个被设置和人类有关的场景里,一切就像是一部虚幻的电影,那些摄像机不是在记录,而是在拍摄,在虚构,当列侬说“和平开始流行了”的时候,那也只是自己看见的一部个人电影,而其实,在这床上和平的最后一天,他们才从这虚设的场景中走出来,才在这行为艺术中走出来,回到自身,回到爱情,回到两个人私密的空间里。没有媒体,没有评论,只有男人和女人,只有性和爱,只有身体,他们相拥在一起,他们看见彼此,甚至用床单将自己盖在不被看见的地方,世界安静了,和平到来了,在身体的抚摸、欲望的释放和爱情的享受中,他们真正变成了艺术之外的爱人,真正回到了蜜月旅行的个体生活中。

可是短暂,七天之后,床上和平之后,他们从床上起身,他们穿好衣服,他们离开房间,他们返回现实。床单会被重新更换,卫生会被重新打扫,客人会重新入住,一张床会不断更换床单,不断更换主人,不断更换主题,而留在床上的和平最后也被摄像机带走,变成一个时代发黄的记忆。

[本文百度已收录 总字数:4302]

思前: 西川有杜鹃