2016-10-14 一个无政府主义者的意外死亡

死亡来自背后,即使它看上去来自前方:

——【叙利亚】阿多尼斯

依然是冒号,仿佛是停留在那里的一只手,仿佛是哽咽在那里的一句话,即使从背后转向前方,即使从死亡看见复活,似乎也在这一个被打断的冒号面前,变成了一个悬而未决的事件,而最后剩下的只是一个诗人的名字,以及那被推送而被撤销的头像。

像是一个游戏,而站在背后的死亡,的确已经走到了前面,只是一瞥,便也烙下了某种虚幻的色彩。那原本是一座孤独的花园,花园里原本只有一棵树,甚至那树上原本只有一根孤独的手指,而抓住的原本也只是死去的蝴蝶,但是诗歌被传颂之后,便像一种经典,在自己的中心变成一个不允许他人逾越的高度,变成了一个不让人进入的世界。传颂其实只是跟读,甚至只是片言只语的译言,在一个凉意渐增的夜晚,以破碎而狂欢的方式变成了一个事件:“2016年诺贝尔文学奖揭晓。86岁的叙利亚诗人阿多尼斯,获得2016诺贝尔文学奖。”

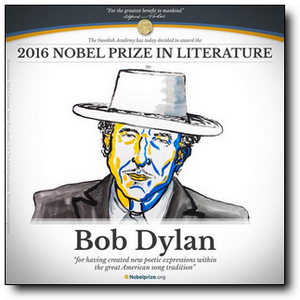

随时随地可以刷新新闻的时代,它总是以一种突然的方式变成了一个结论,然后便是那一张站立着的图片,然后便是那一本经典样的《我的孤独是一座花园》,然后便是对于一个态度鲜明的叛逆者的介绍,然后便像自己的邻居一样对“百折不挠的倔强抗争权势与时俗”进行点赞。可是站在前面的不是某种荣耀,相反,它只是背后绕过来的死亡——仅仅在几分钟之后,这个玩笑便以“被”字句的方式走向了终结,而取代这个乌龙事件的则是是另一种狂欢式的表达:瑞典当地时间10月10日下午1点,瑞典学院院士,诺贝尔文学奖评委会常务秘书萨拉·丹尼尔宣布将2016年诺贝尔文学奖授予美国作家兼歌手鲍勃·迪伦,以表彰他“在伟大的美国歌曲传统中创造了新的诗歌表达”。

诺贝尔文学奖网站统一制作发布的获奖者头像,似乎证明这是一个可靠消息,而接着这条信息被不断地复制不断地传播,终于看上去变成了一个确实的事件。只是一个不陌生的名字陌生的音乐,如何在转向的死亡里接受站在面前的现实?“在伟大的美国民谣传统中创造出新的诗歌意境”这是他获奖的理由,从国籍和使用文学语言来说,他是自1993年托妮·莫里森获诺奖以后,二十多年来第一个获得诺贝尔文学奖的美国人,而当文学被限定在“美国民谣传统”的修饰语里,当诺贝尔寻找一种陌生的诗歌意境的时候,鲍勃·迪伦似乎正在实现诺贝尔文学奖走向多元化、开放性的意图——2015年颁奖给白俄罗斯记者斯维特拉娜·阿列克谢耶维奇也是一种证明。

|

|

| 鲍勃·迪伦:狡猾的自我神话制造者? |

可是,我无意关注一个站在社会前沿的记者的文字,也就开始把诺贝尔文学奖放置在一种尴尬的境地,而今年颁奖给一个民谣歌手,更加剧了这样一种拒绝,或者是一种偏执,或者是一种封闭,或者也是一种无知,没有听过他的歌曲,没有读过他的歌词,没有关注过他的人生经历,鲍勃·迪伦一定是陌生的,即使当他站在诺贝尔文学奖殿堂里的时候,我依然没有寻找他的歌,依然没有阅读他的诗,依然把他当成是一个歌手,依然怀着拒绝的方式,只是听说,便把一种关注的热点降到了零度状态。

一本诗集,一本写生集,一本回忆录,这是鲍勃·迪伦在文本上的贡献,而在文本之外,他却收获了很多荣誉,普利策、格莱美、金球奖和奥斯卡金像奖都被收入囊中,而实际上除了诺贝尔文学奖,其他的奖项都被叫做文艺奖,文艺包含了文学,所以在文艺的大集合里,文学是最后一个子集,而在这个子集里,写生集不算文学,回忆录在某种程度上也不算,而诗集呢?大约也是对于那些歌词的汇集,那么,歌词是不是就是诗歌?鲍勃·迪伦的歌词涉及社会环境、宗教、政治和爱情,《席卷而归》(Bringing It All Back Home),《重访61号公路》(Highway 61 Revisited),《无数金发美女》(Blonde on Blonde)中的歌曲,都体现了他内心的矛盾,体现了街头冲突,体现了六十年代混乱的标志和精神状态。而鲍勃·迪伦的诗歌明显受到“跨掉的一代”的影响,“我完全爱上垮掉的一代、波希米亚、咆哮那群人,这全都是联系在一起的。凯鲁亚克、金斯堡、柯索、费林格提,他们是如此神奇……他们对我的影响就如同猫王对我的影响一样。”所以曾经也领跑了诺维而文学奖候选人的鲍勃·迪伦也受到诗人金斯堡的推荐。

但是,歌词不同于诗歌,即使他创作了“摇滚歌曲中的诗”,即使他引领了“世界的诗歌位置被歌手占据”的潮流,但是从本质上说他依然是一个民谣歌手,依然是一个音乐人,歌词只是音乐的一部分,只有在音乐的旋律里,在节奏中,那些歌词才焕发出生命,才像活着的诗歌。如果只是将歌词汇集而为一个诗歌文本,它也只是一个静态的文本,一个没有流动的韵律的词语组合。诗人欧阳江河曾经就说过:“认定鲍勃·迪伦所写的歌,其文学价值要大于音乐价值的,大有人在。这当然有一定的道理。不过,将迪伦原创歌词中的吉他特质剔除净尽之后,再来抽象地谈论其文学性和诗歌价值,是没有多大意义的。”也就是说,鲍勃·迪伦是一个具备诗人气质的民谣歌手,但不是经典意义上的诗人。

“在伟大的美国歌曲传统中创造了新的诗歌表达”,诗歌也只是对于民谣形式和内容的补充和提升,它的大集合还是音乐,还是文艺,而诺贝尔文学奖的再次转向,其实证明了一种“泛文学”的标准倾向,泛文学在某种意义上是将纯文学放在一个尴尬的位置上,而这种倾向带来也并非是开放,并非是多元,而是一种霸权:“瑞典文学院的公告只能加深人们的这样一种印象:它耳目闭塞,却企图越出自己的限定,寻求全球作家的文化服从,以维系一个世界性帝国的虚拟镜象。”朱大可在2001年的文章就说到了诺贝尔文学奖遭遇到的危机,“天鹅绒审判和诺贝尔主义的终结”传达的是一种对于所谓神圣权威的解构:

越过神圣审判的庄严面具,诺贝尔奖正在变成一场黑塞式的“玻璃珠游戏”:一群“高贵而富有”的文学使徒居住在斯堪的纳维亚修道院中,为一个分崩离析的世界建立话语读解模型,但它的“宏大叙事”不可避免地带有玻璃球的各种特性:脆弱、自闭、滚动不定,反射着旧式精英政治的可疑光泽,并越来越多地呈现出博彩和冒险的特征。

或许是一家之言,而在这如游戏一般的狂欢中,诺贝尔文学奖的确正在被一种绕过来的死亡气息所笼罩,而在这个被猝然停留的冒号、被孤独的乌龙诗人所影响的夜晚,死亡却已经发生了:当地时间10月13日,意大利剧作家、戏剧导演达里奥·福在米兰逝世,享年90岁。同一天,同一个诺贝尔文学奖,同样的死亡,达里奥·福像是一个句子的隐喻,提早在那句唱出的狂欢歌曲中预言了结果,而在没有摇滚,没有民谣的夜晚,我看见在竖排站立的书籍背后,是一本已经被列入阅读计划的《一个无政府主义者的意外死亡》——孤独、阴暗、无助,像是被抛弃在时间的角落里,只有等待一种死亡发生的时候,它才像一部经典的文本,从背后绕了过来,“看上去来自前方”。

不是冒号,是句号,“人民的游吟诗人”死了,“摇滚歌曲中的诗人”也死了,孤独的花园死了,连那个“玻璃珠游戏”也结束了:“你愿意顺从,并且像金鱼一样保持缄默么?”

[本文百度已收录 总字数:3426]