2018-05-16 《罗丝的遭遇》:没有你们土地是无名的

土地下面生长着生活必需的土豆,却也埋着随时可能爆炸的地雷;土地之上生活着勤劳耕作的男人和女人,却也有荷枪实弹的士兵和敌人——这是一片经历了蹂躏的土地,这是一片充满了死亡气息的土地,苦难的土地,苦难的人民,苦难的波兰,在那个叫战争的年代里,如何埋葬罪恶?又如何走向新生?

“你们根植在这块土地上,没有你们土地是无名的。”牧师在教堂里这样说,那时他说的是德语,“我们必须等待,等待一种体系和秩序起作用,因为这是我们的土地,我们的住所。”这时他说的是波兰语。你们和我们,德语和波兰语,不同的人群,不同的语言,谁是这里必然的主人?谁能等到秩序起作用?当牧师说出这段话的时候,底下那些人的目光其实有着一种冷漠,他们或者也说着德语,也说着波兰语,或者他们是“我们”,也是“你们”,在这样存在着区别,存在着隔阂的土地之上,其实就指向了无名的状态。

这是德国和波兰交界的边陲小镇马祖利亚,生活在这里的是玛索人,他们是一个特殊的群体,这种特殊性就在于他们的语言,他们的民族,但是更特殊的在于他们无可选择地生活在一个混乱的时代。1944年,二战还没有结束,而对于这片土地而言,战争的苦难以更加灭绝人性的方式加剧着这种无名性。罗丝是生活在这片无名土地上的人,当她拥有罗丝这个名字,其实也像无名的状态一样,罗丝,是Róza,英语是Rose,是玫瑰,代表着鲜艳和美丽,但是这种美好却在这个特殊的年代成为了一种讽刺,她的丈夫在战争中成为德军士兵,最后在战火中死在了华沙;在德国占领波兰的时候,一直没有离开过这片土地的罗丝因为会说波兰语,她反而没有得到德国人该有的宁静生活;而当德国投降之后,随着苏联红军进入,她又成为了“敌人”。

丈夫之死,让她成为寡妇,这是一个无依无靠的开始,而在1944年的时候,当这个国家陷入混乱的时候,她在民族维度上也成为一个寡妇,甚至成为了失去了一切保护、被蹂躏的女人:当苏联红军进驻村子,并且把她的农场当成司令部的时候,她被一个军官带着走进了那间小屋,门关上,她被强暴了。当身体被侵占,就像国家被侵占一样,已经没有了尊严——那些拿着枪的苏联红军在镇上将女人们按倒在地,然后直接脱下裤子,满足他们的淫欲——一批过后,是轮流的另一批,她们只是泄欲的工具,当罗丝和那些女人躺在冰雪还没有融化的土地上,感受到的是刺骨的冷。

|

| 导演: 沃伊切赫·斯玛若夫斯基 |

|

塔杜斯终于还是逃了出来,当他来到马祖利亚,来到罗丝家中的时候,他其实就是一个找不到自己归属的无名者,他为罗丝带来了一张罗丝一家的合影,和一枚戒指,“我出席了你丈夫的葬礼。”而在沉默了许久之后,已经饱受了苦痛的罗丝问了他第一个问题:“他是怎么死的?”当战争到来,无数人在枪林弹雨中死去,死亡或许只是一种集体命运,但是对于每一个家庭来说,对于还活着的妻子来说,死亡的个体就是他们牵挂的所有。但是塔杜斯没有回答这个问题,在他看来,死亡已经发生,对于生者来说,重要的是如何活着,如何在这片土地上建立秩序,又如何在秩序中找到自己的名字。

所以起先塔杜斯来到马祖利亚,他的身份仅仅是一个外来者,但是当自己失去了妻子,失去了队伍,失去了名字,他就是要在这片土地上成为

|

|

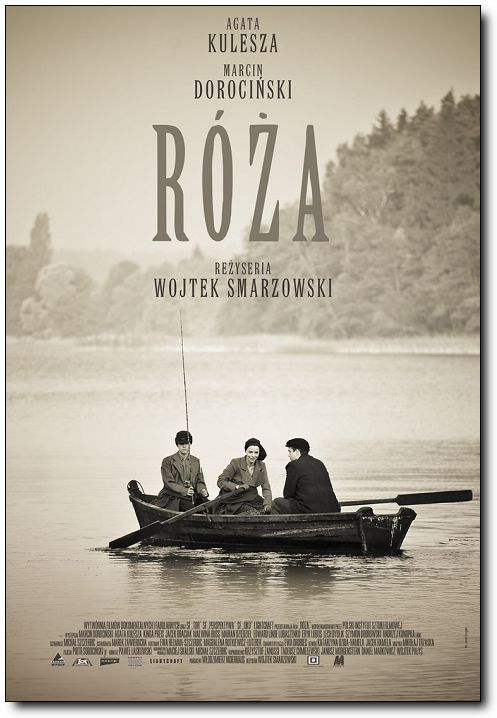

| 《罗丝的遭遇》电影海报 |

一个守护者,甚至是建设者。罗丝让他住着,起先希望他能够凭借自己的经验将农场里的那些地雷排掉,因为地里还种着很多土豆,这是他们的最重要的食物来源。塔杜斯对罗丝说:“我不是工兵。”像是在拒绝她,“当军队到来的时候他们会清理我。”塔杜斯这样说的时候,其实“他们”是有所指的,那就是人民军和红军,而自己作为国家军的幸存者,他需要的是隐姓埋名,需要的是去除自己的身份,去排地雷本身就是一种身份证明,所以他拒绝,他逃避,但是罗丝说:“没有人能活着看到。”这是一种更绝望的说法,无论他们是谁,在罗丝看来,这个世界本身就已经死了,活着更像是一种只在土豆的世界里维持生命的卑微存在。

但是塔杜斯慢慢开始关注这片土地,关注罗丝,他去镇上理了头发,剃掉了大胡子,像一个仪式一般开始了新生。而当他回到村子,发现骑摩托车的士兵进入罗丝家里的时候,他勇敢地拿起了棍子,成为罗丝的保护者,那些士兵想要强奸罗丝,塔杜斯打死一个赶跑了一个,他看到罗丝呆坐在床上,说出的那句话是:“只有德国人对我们像家人一样。”德国是纳粹,是入侵者,是敌人,但是在更惨无人道的那些士兵面前,她几乎连畜生都不如,这是一种绝望,而说这句话的时候,塔杜斯看到了在镜子中的罗丝,那是一面破碎的镜子,当一道裂痕分割了罗丝的头和身体,在镜像意义上罗丝就是这样被割裂了,而在这片土地上,他们的命运也是割裂的。

割裂的现实,需要塔杜斯这个男人成为有限的保护者。于是他用杆子和刀做成了排雷的工具,小心翼翼在农场里排掉了地雷,将那些土豆挖了出来;地雷被挖出来,为了不让坏人靠近,他又布置在房子四周,并且把控制爆炸的工具给了她;他还从池塘里那辆废弃军车上发现了枪支,开始教罗丝如何用枪……“玛索人相信死了的灵魂留在身体里,当身体搬出去人们就会打开窗户,让灵魂飞出去,但是我们会在门阶上放一把斧头,是为了……杀死魔鬼。”罗丝曾经这样向塔杜斯讲起玛索人的风俗,灵魂和身体是一体的,为了这个一体必须打开门窗,但是那把斧头的意义是为了杀死魔鬼,让灵魂随着身体得到救赎。这个风俗对于罗丝的遭遇来说,也是一种启示,不管是地雷还是枪支,它们都是武器,很多生命因为它们而终结,但是武器的意义并不一定用来侵略,它们也可以用来保护生命——这是一种功能上的转变,也是意义上的颠覆,更是从外来者成为保护者的身份更换,只有用杀人的武器来保护自己,才能驱赶魔鬼,才能得到安息。

塔杜斯开始住了下来,他成为罗丝身边的一个男人,那次罗丝的下体突然流血,塔杜斯马上去镇上找医生,他对医生说的话是:“我妻子快死了。”罗丝成为“妻子”,这便是一种命名,而这个失去了丈夫的女人也开始慢慢告别“无名”的生活。医生检查后说是流产了,要让塔杜斯照顾她,本来塔杜斯想自己亲自为她擦身,“我不会看的。”但是罗丝告诉他,可以叫雅德维加来做,雅德维加是她的女儿,为了躲避那些士兵,她一直在阁楼里。当雅德维加从阁楼上下来,她和塔杜斯、罗丝仿佛就组合成了一个完整的家。

罗丝和雅德维加骑着那辆自行车,在屋前转着圈,罗丝的脸上第一次出现笑容;当邻居弗拉德克一家回来,罗丝邀请他们来家里,在聊天中罗丝靠在塔杜斯的身上;在黑暗而寂静的世界里,罗丝终于和塔杜斯睡在一张床上,他们甚至被激活了激情;在发现了那只小船之后,三个人划着船荡漾在湖面上,或者垂钓者湖里的鱼,或者上岸吃着烤土豆,一副其乐融融的样子,像极了一个破碎之后重建的家庭,如果没有战争,他们应该会慢慢走向富足,慢慢迎来幸福。

但是,对于罗丝和塔杜斯这两个“无名者”来说,这片入地上依然有着难以挥去的梦魇,那些士兵还会闯入进来,罗丝早已经被侵占过的身体一次次遭受蹂躏,甚至被推向了被摧毁的边缘,塔杜斯可以用斧头砍死了两个士兵,并且将他们的车子一起炸毁在树林里,但是那个侵入了身体的恶魔终于还是夺走了罗丝的生命,那次罗丝肚痛难忍,医生检查说,是流产的碎片还在身体里,而这种碎片最后变成了恶性肿瘤,尽管塔杜斯用自己身上的美元换取了吗啡,但是最后罗丝还是走向了死亡。而其实对于罗丝来说,还有一种伤害是精神上的,那些镇上的女人为什么骂她是婊子,并且将满袋的土豆倒在了路边?在教堂里,那些人为什么用鄙视的目光看着罗丝,认为她不配来到上帝面前?为什么罗丝一家好心相待的弗拉德克会反目于他们,甚至对他们不是感激而认为是耻辱?就是因为罗丝在他们看来是无名的,就是因为没有国家和民族的归宿。

身体被侵占,精神被摧残,这便是属于罗丝的无名生活,但是塔杜斯同样以无名者的身份为罗丝找到了家的感觉,这便是一种精神意义上的重建,在罗丝走向死亡的时候,塔杜斯读着这样的句子:“当爱上升到再也无法承受,被无尽的欲望煎熬;当友情来得如此猛烈而害怕失去,回首你的童年挚爱:今日种种似水无痕,明知未来一片漆黑,你想要战胜过去,而我则要倾吐最初的喜悦。”在床边,塔杜斯让她有一种力量,这种力量是爱,是信仰,是人性,终于,罗丝在被摧残了一生的最后时刻看见了喜悦。

而对于塔杜斯来说,命运也似乎无法让他逃离无名者的悲剧,他的身份终于被当地的政府人员发现,在罗丝的葬礼结束,在教堂里塔杜斯和雅德维加举行了婚礼,雅德维加其实是代表母亲罗丝和塔杜斯结合,在另一种意义上就是一种重生,但是在走出教堂的那一刻,他们抓走了塔杜斯,在一次次的严刑拷打中,他们问塔杜斯的问题是:“1944年8月你在哪里?”“美元是从哪里来的?”而塔杜斯只有一句话:“一路打到华沙。”脸上布满了血痕,但是想起了罗丝,塔杜斯便感觉到了欣慰,便会在黑暗中大笑。

伤痛,苦难,卑微,塔杜斯终于逃过了历史的劫难,但是那种无名者的生存状态却并非随着1956年的到来而消失,当塔杜斯再次来到这个村子,他留着大胡子,就像第一次来的时候那样,饱经风霜的脸已经变得苍老。他看到的是大批的村民离开,“德国人回到德国”似乎是一种对于身份的认同,而曾经生活过的农场主人已经变成了弗拉德克,“她在等你。”他终于看见了让她好好活着的雅德维加,他拉起她的手,穿过那辽阔的草甸,经过水面平静的湖,他们依靠着,行走着,越走越远,像是和那个混乱的年代告别,和无名的状态告别,和苦难的大地告别。

[本文百度已收录 总字数:5043]

思前: 《苦月亮》:身体是一部恶小说

顾后: 所有的落叶都将回到树上