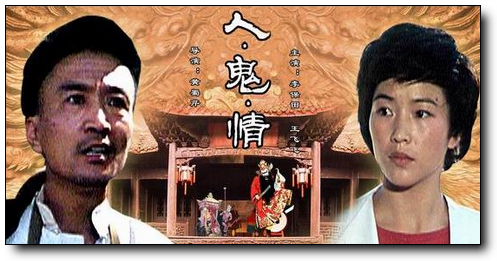

2014-05-16 《人·鬼·情》:缺席的男性和在场的女人

这是一个人的夜晚,这是一个人的舞台。那出现的钟馗是注定要离开的,注定要在虚幻的场景中成为一个符号,一个融入秋芸自我意识的符号,也是一个必须还给秋芸现实存在的符号。“我就是你,你就是我。”钟馗站在她的身边这样说,但钟馗只是秋芸涂上釉彩,穿好戏装、唱出唱词时的形象,她无法替换自己而成为钟馗,“你是一个女人,我是一个鬼,男人都嫌弃我,你却演我。”所以钟馗站在秋芸的身边,却永远不是同一个人,女人和鬼,现实和舞台,错出一种间离的效果,而这种效果又注定成为秋芸这一生难以逃脱的注解,尽管秋芸演活了钟馗,甚至获得了一个演员最高的荣誉,但是“男人都嫌弃我,你却演我”成为一种无法超越的宿命,当秋芸对着钟馗说:“我不嫌操劳,我演得很痛快,你别走,你回来。”但是钟馗毅然决然地离开秋芸的舞台,离开秋芸的现实,“人世间妖魔鬼怪太多,我陪你出嫁。”但是秋芸的回答却是:“我已经嫁了,嫁给了舞台。”

嫁给了舞台,是秋芸一生的夙愿,也是超越自身存在的努力,但是当“嫁给了舞台”成了最后“不后悔”的生活,钟馗依然消失了。父亲曾经对秋芸说:“灯光一亮,黑压压的人群,只有灯光,只有你站在台中央,这就是角儿,要唱戏就得成为名角。”但是当灯光亮起,秋芸是站在诺大的舞台上,底下却没有观众——没有成功时的欢呼,也没有失败时的愤怒,只有她一个人,这舞台没有成败,也没有荣辱,甚至没有钟馗,只有自己咿咿呀呀地唱,唱出了一个女人的出生与成长,唱出了一个女人超越女人的命运,也唱出了一个女人不为女人的悲苦。

|

| 导演: 黄蜀芹 |

|

秋芸的缺席似乎是一个宿命,在蜡烛明灭的夜晚,接生婆对她说出的是一个关于出生的“秘密”:“你生下来,只看见一张大嘴,哭得有劲,象唱大戏似的。你爸以为是个儿子,等我一看啊,少个那玩艺儿,是个小闺女家。”单数和偶数的数数,让秋芸的出生成为一个随机事件,更成为一个和传统期待相悖的结局。不是男孩,是一个闺女,这就是现实,而对于这样的现实,秋芸只能是无奈地接受,这是对于女性意识最原始而无情的埋没,而其实,在秋芸的个体生命中,不仅性别是一个随机和反差,连她的生父也变成了一个意象,无法走进她的生活。

秋芸的父母在戏班子里一直搭档唱《钟馗嫁妹》,一开始秋芸暗着学戏像是一个童年的游戏,一个对舞台鬼怪的合理想象,所以在秋芸的童年记忆中,钟馗的故事是喜庆的,是欢愉的,是有着“手足情深”的,甚至在鞭炮的燃放、点燃草扎的牛的欢呼声中。但是那个黑夜里草垛里的“后脑勺”成为秋芸挥之不去的梦魇,那是寻找母亲的夜晚,却只留下秋芸的喊叫和逃跑,而庙里的父亲只是紧紧抱着她,却无法满足她“我要妈妈”的渴望。“后脑勺”是秋芸的生父,而草垛里的那一幕只是母亲作为一个女性的僭越和背叛,那是对爱情的争取,还是一种欲望的肉体呈现?父亲这个词对于秋芸来说,也是缺失的,在她一一生的记忆中,只是一个没有脸的“后脑勺”,即使在日后成为一个名演员,秋芸在母亲的牵引下看见的父亲也只留下一个“后脑勺”,一个没有那张渴望看见的脸的后脑勺。

|

|

| 《人·鬼·情》电影海报 |

“后脑勺”永远不转身过来,也永远不在秋芸的生活中成为男人的象征。生父形象的缺席,带来的是母亲角色的缺席,在那个《钟馗嫁妹》的一幕中,即使舞台上钟馗如何重复“妹子开门来”,母亲扮演的钟妹始终没有出现,台下观众的起哄,以及之后的乱扔东西都在用一种惩罚和示众的方式让秋芸感觉到不在场的缺席。那时秋芸也是在台下,还有一起从小玩耍的男性伙伴二娃,台下的混乱让秋芸感觉到惊恐,母亲的私奔像是一个故意设置的游戏,不仅让这一场演出变得可笑和尴尬,也让秋芸的童年生活从此无法摆脱缺席的现实。在野外,小孩子们开始欺负秋芸,大家朝她身上泼水,骂她,她呼喊着“二娃”,但是二娃却站在了她的对立面,“去找你的野爸爸去!”这是对秋芸的某种侮辱,她哭着,对面的二娃曾经是她心目中的保护者和拯救者,而现在却把她孤零零一个人扔在那座摇晃的小桥上,这也是一种男性主体的缺席,年幼的秋芸渴望在受侮辱的时候有一个男人来保护她,但是没有,所以在这样一种缺席状态下,秋芸选择了自我保护,选择了作为一个女人最初的抗争。

她鼓足勇气,奋力朝二娃冲去,像一个男孩一样将二娃仆倒在地,这是秋芸自我意识的第一次觉醒,如果说这样的觉醒是孤立和无奈之后的反抗,那么接下来秋芸走向的是一条主动选择的觉醒和反抗。在耳濡目染中,秋芸也具有了某种悟性,在一次演员缺席的状态下,秋芸第一次上台演出在《长坂坡》里的赵云,秋芸变成了赵云,这是一种属于舞台的角色替换,而对于秋芸来说,却是一次真正意义上对于男性的寻找的替换。演出获得了成功,却遭到了养父的痛骂,“瞒着我去唱戏,女儿家不许你唱戏。明天就回去,就是当农民也不也唱戏。”对于养父来说,唱戏或者是他内心的一种痛苦,秋芸上台在某种意义上就是母亲命运的重演,所以他阻止秋芸成为一个戏剧演员。但是秋芸似乎是下定了决心,在剧团离开的时候,她躲在道具箱里,只是哭亲,却不曾答应在外面拼命呼喊的父亲,那雨中的村道里只留下父亲孤独的身影。

秋芸在反叛着自身的命运,在对抗着自己的身份属性,父亲终于拗不过她,开始训练她,但是秋芸提出的想法是:“我不演旦角,我要演男的。”这是秋芸自我选择的另一个开始,抛弃女性身份而成为一个男人,秋芸寻找生活中缺席的男性,却只能在舞台上去实现这个自我超越的梦想。对于秋芸来说,这样的超越又充满了艰辛,《群英会》上那掉落的假胡子像是一个隐喻,舞台上的一切似乎都是假的,都是虚构的,即使满脸都是化妆的釉彩,即使穿上英朗阳刚的武生服装,即使扮演赵云、诸葛亮等男性角色,秋芸也永远是一个女人,一个需要男人关心爱护的女人。

养父是秋芸身边亲情的象征,尽管这种亲情是一种对于“后脑勺”缺席的替代,但是在某种意义上已经完成了对于秋芸幼小心灵的救赎,秋芸离不开父亲,离不开这样一种已经固化的父女情感。但是在所谓的事业和亲情的矛盾中,秋芸还是最终选择了属于自己的那个可以超越的舞台。张老师无疑是另一个来到秋芸身边给她保护给她爱的男性。秋芸在街上被误当成男人而被诬陷的时候,是张老师证明她是一个女人,“头发短就是男的?演男的就是男的?”这是张老师的质问,而这种质问也将舞台和现实清晰地分离开来,对于秋芸来说,只有在张老师面前,她才是一个女人,才是一个好看的姑娘,才是一个真闺女。

这是一种身份的回归,也是爱情的萌芽。在剧团的训练中,两个人有了感情,对于张老师来说,秋芸让他“永远也看不够”,这是一个女人对他的吸引,但是这样的感情却遭受道德的束缚,张老师是一个已婚的男人,他有妻子,有四个儿女,虽然“不知道啥叫感情”,但是有一份责任,所以与秋芸的感情纠葛最后变成了一种道德谴责,风言风语中张老师只能离开,他回到了县剧团,也回到了属于他的那个家。那个夜晚,秋芸看着张老师的离去,看着爱情的离去,欲哭无泪。其实对于她来说,张老师并不是简单地唤醒她对于爱情的渴望,实际上是一种存在的男性,是对于长久以来缺失的男性的弥补。张老师的离开使她又一次回到了起点,她选择了逃避,在私自回家看见苍老的父亲的时候,父亲却赶着他回到剧团,而她那一句“你不是我爸”像是对现实的不满,真相无情地被揭露出来,但是对于秋芸来说,这是无法选择的命运,不管是不是亲爸,不管遭受怎样的遗弃,秋芸永远在缺席的世界里寻找爱,寻找自我,而这种缺席的寻找本身就意味着伤痛。

这伤痛是演出时那枚尖利的钉子扎在手上流出的鲜血,这伤痛是釉彩胡乱涂在脸上的迷失,这伤痛是钟馗“来到家门前,门庭多清冷”的热泪,现实中的秋芸,舞台上的秋芸,都无法逃避作为一个女人看见和亲历的现实。出生时的反差、生父永远的后脑勺以及张老师最后的离开,对于秋芸来说,每一次在场都是一次经历男性缺席的梦魇。但是男人还是走进了她的生活,历史仿佛被忽略了一般翻到了另一页,秋芸已经结婚,已经有了孩子,只是那个男人从没有出现,有的只是夜晚不归宿的生活,有的只是赌博欠债的混乱,而在秋芸的心里,即使为人母,为人妻,也还是有着不灭的理想,那就是真正演一回钟馗,“女演男,还演个鬼。”这是别人的不解,而对于秋芸来说,这是埋藏在自己内心的秘密,隐秘的世界里有着她的伤痛,有着她的无奈,也有着她的反抗。只有演钟馗,才能使自己成为另一个男人,一个想象中的男人,一个现实之外的男人。

演出似乎取得了巨大成功,在出访法国前夕,剧团下乡演出,对于秋芸来说,下乡演出是回家的过程,是寻找那遗失的亲情的过程。在和父亲深夜喝酒中,秋芸对父亲说:“明儿头场戏,你演钟馗,我演钟妹,你送我出嫁。” 出嫁在秋芸看来,似乎还是一个没有完成的仪式,这一次她主动选择演钟妹而不是钟馗,也显示出她回归女性的一种努力,或者说,在舞台上塑造的钟馗再怎么成功也不属于她,也不是自己需要的男性。她只是用一种虚构的方式完成了一个女人的自我命名,那在镜子前面的钟馗曾出现在她身边,但是在这叠影、对立和回转中,始终是一种虚幻的影子,始终无法真正成为自己,他是“一个最好最好的男人” ,却只在自我命名的镜子世界里。

从母亲跟“后脑勺”私奔,到放弃演花旦,从张老师离开,到选择演钟馗,秋芸的内心世界,其实也是社会现实的诠释,女性在一个男性主宰的世界里,只能是一种被动接受的状态,甚至在一个缺席的封闭世界中编织梦想,秋芸的反叛到最后只是孤零零一个人的舞台——“她因扮演男人而成功,作为一个女人却未能获救”,而钟馗的出现和离去,始终是一个时代的幻景。而其实,藏在釉彩和戏服里的那个钟馗也是一个女性的隐喻,她不是秋芸,她是那个叫裴艳玲的演员,也是母亲的私奔,也是养父的照顾,甚至也是和老师的那份沉重的爱,只不过最后他们还是走到了一起,和秋芸的命运不同,裴艳玲在脱下戏服,走下舞台的时候,终于完成了一个女人最终极的命名。

[本文百度已收录 总字数:5218]

思前: 《三峡好人》:水位线以上的时间

顾后: 选择性“归来”