2010-03-30 被豢养的西溪湿地

今天去西溪湿地,纯粹是一次工作上的安排,或者我的身份不是观赏“一曲溪流一曲烟”湿地风光的游客,我只是在有限的浏览中接近这个被赋予了太多政治色彩的“国家公园”,眼前的水网、飞鸟、芦苇大致是构成了一个生态良好的景点,但是我不敢把这样一种纯粹的美独立出来,在近五年的开发建设中,西溪湿地已经越来越呈现出被官方题写的尴尬,“子在川上曰,逝者如斯夫”或许将是它最后的悲剧开始。

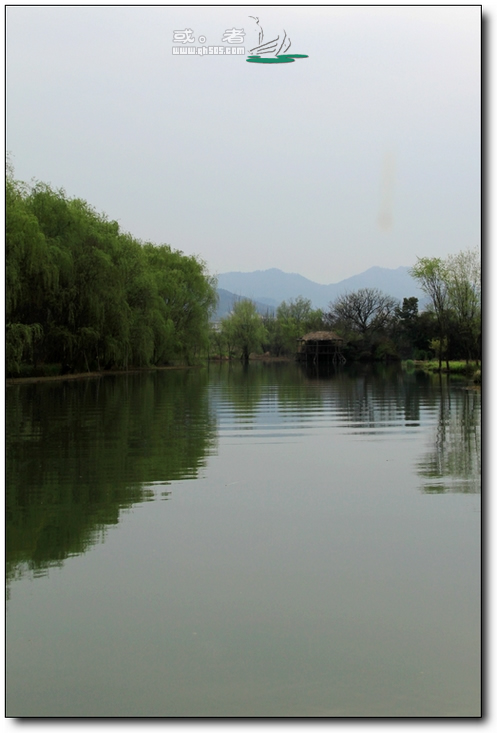

应该说我是第二次来到西溪湿地,前一次是在2004年,其实那个时侯还没有大规模开发,但政府显然看到了这片水域的巨大升值潜力,规划设计都已上马,河道加宽、水网整饬,农民搬迁,各项建设紧锣密鼓。但不管怎样,那时还是看到了一个原生态的湿地,那些植物都随着风摇摆,偶尔还有些飞翔的水鸟穿梭其间。西溪很安静,安静得只听到人的说话声和水拍打船的声响,这些残留着的记忆是江南人对水乡的最后回忆。

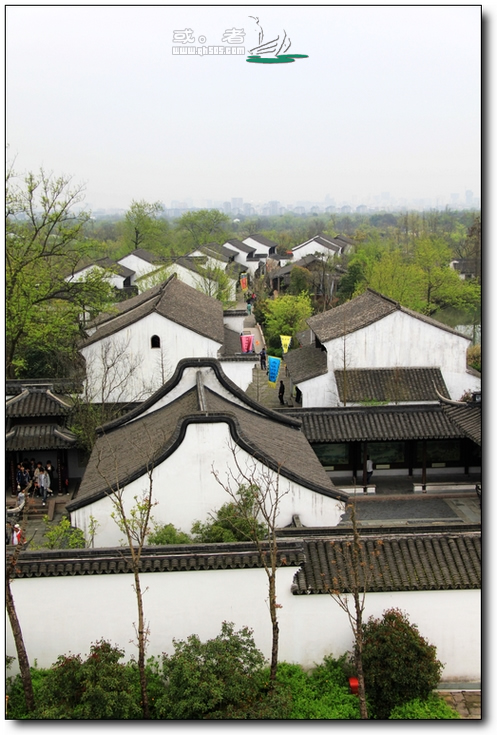

是的,现在的西溪也已经有了些春天的气息,游人如织,喜鹊成群,看起来这里的一切还是体现着人与自然的和谐,官方题写的“西溪国家湿地公园”在众多入口处被放大,被刻写,很多原本没有的亭台楼阁被建起,并成为高档会所,三期西区正在建设从安徽等地购来的民居,整个西溪仍然热闹非凡,建设正酣。

但是西溪湿地从一开始建设,就披上了浓厚的政治题写的色彩。而在这中间出现的原住民拆迁问题曾经影响到了杭州政府形象而付诸报端,甚至出现了震惊一时的“窝案”,但在一个官方题写的大背景下,我们或许只能看到对整个景区的溢美之词,而误入到“西塞山前白鹭飞”的美好意境中。

西溪湿地有“副西湖”之称,稠密的水网、河道、水塘、沼泽、滩涂、岛屿,构成了独特的水域生态景观。因其生态调节作用,又被称为“杭州之肾”。 2003年9月,杭州市开始实施西溪湿地综合保护工程。其中一个重要步骤,就是建设国家湿地公园。西溪湿地公园分五大区域:湿地生态养育区、民俗文化展示区、秋雪庵湿地文化区、曲水庵湿地景观区、湿地自然景观区等。整个公园规划占地10.08平方公里(合计约1.6万亩),共分三期工程,总投资40亿元。其中,一期工程占地3.46平方公里,征地范围涉及西湖区蒋村乡周家村、王家桥村、深潭口村、三深村等四个行政村。

显然,这是一个雄心勃勃的计划。该计划也得到国家林业局的首肯,被列为国家林业局示范项目。这个被当地农民称为“争利”的项目在征地拆迁上,被原住民和部分专家的质疑,而这个“公益项目”从一开始就带上了明显的逐利色彩。西溪文化是古典的渔樵文化、水乡田园文化和隐逸文化。专家认为,“原住民是西溪文化的载体和灵魂”,因此更倾向于在不大量搬迁原住民的前提下,对农民进行环保教育,调整产业结构。政府所能做的,就是为西溪保护创造外部条件,比如流域治理,对周围商业开发的控制等。但是最后的事实并未如此,有些原住民因为不同意拆迁被拘留,而现在,在这片水域里,已经没有了居住在此的原住民,有的只是被改建的宾馆饭店和高档别墅。

2008年电影《非诚勿扰》捧红了西溪湿地,这个举动更可以看做是政府搭台文化唱戏的典型案例,据悉,冯小刚还因此被分赠一幢别墅。而随着湿地公园的建设,周边的众多房地产项目骤然涨价,且引发诸多地产商对周边地块的争夺。目前,西溪一带已被浙江地产界视为杭州又一“豪宅板块”。西溪公园不像美国的国家公园一样,根本不是自然保护区的概念。

现在来说,在西溪湿地已经看不到什么原生态的东西,呈现在眼前的也已没有了2004年初来时的平和,和所有的开发项目一样,西溪湿地在官方庇护下,商业氛围取代了文化田园,对美好事物的尊重和畏惧及责任感没有了,留下的或许是那些被豢养的鸟类,找不到真正的家。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

[本文百度已收录 总字数:2005]