|

编号:S47·2191222·1622 |

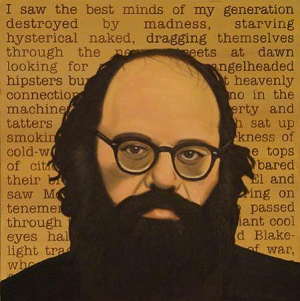

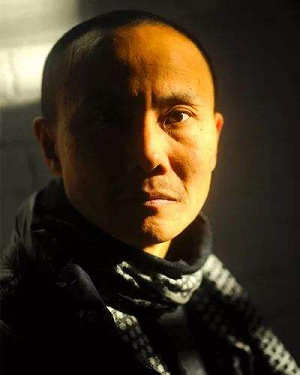

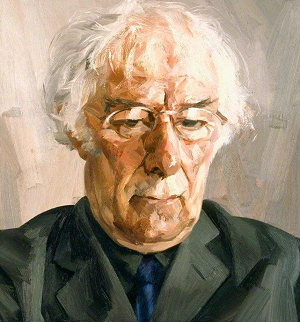

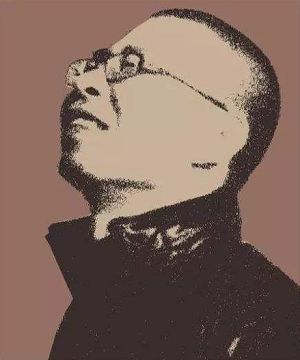

| 作者:【叙利亚】阿多尼斯 著 | |

| 出版:译林出版社 | |

| 版本:2018年10月第1版 | |

| 定价:48.00元当当20.60元 | |

| ISBN:9787544775120 | |

| 页数:282页 |

阿多尼斯生长于叙利亚、同时拥有黎巴嫩国籍,素以“精神上的流放者”自居,是世界诗坛享有盛誉的当代阿拉伯杰出的诗人,有评论者称其为“一位偶像破坏者、社会批评家,一位在思想和文学语言方面富于革新精神和现代性的诗人”。阿多尼斯的著作在阿拉伯世界长期遭到冷遇,经常引发争议。从上世纪80年代开始,阿多尼斯开始在欧洲多所大学客座任教,他的作品随后之被译为英语、法语和希伯莱语等多种语言,陆续获得包括布鲁塞尔文学奖在内的各国文学奖项,同时也引起了诺贝尔文学奖评委的兴趣,多年来一直是诺贝尔文学奖的热门人选。《我的孤独是一座花园》由译者从诗人踏入诗坛至今近五十年的十七部诗集中精选并译出。阿多尼斯是一位态度鲜明的叛逆者,以百折不挠的倔强抗争权势与时俗,在诗中,他为祖国蒙受的苦难而伤怀,为自身不被祖国所容而喟叹,为整个阿拉伯民族的落伍而悲愤,诗集是了解阿拉伯社会现状的一个窗口。

《我的孤独是一座花园》:但其中只有一棵树

我的叙说类似奇谈

我叙说:悲哀

也是一本记事簿。

——《致写作的歌》

谁在叙说,谁在记事,谁在写作,谁又在悲哀?第一人称,我:我在谈论季节的气息,我在谈论天空的雷云,我让人们记住这血的秘密。而当秘密被我揭开,我面向的是我们:“一颗颗的种子,撒落在我们的土地上。/啊,滋养我们的神话的田野”,但是在我和我们之间,在秘密和真相之间,又将经历什么?——为什么叙说会变成奇谈?为什么叙说的只是灰烬?

因为被《围困》——当作为我的诗人阿巴尼斯写下《致写作的歌》,被动语态变成了主动语态,被围困而围困,是丧失了言说的权力,甚至反而变成了囚禁,那一本记事本里留下了太多奇谈之后的灰烬,它也变成了无法抵达真相的秘密,在那场战争中深埋在废墟里——1985年的诗集《围困》,距离1982年以色列入侵黎巴嫩三年时间,三年不是战争的终结,而是更为疯狂的死亡和杀戮,而这种死亡和杀戮变成了写成的灰烬,变成了围困的现实。当真相重返秘密,那一个第一人称的我其实也变成了只是看见的物,而我们甚至成为了死去的纪念:他们在一些口袋里发现了人:“一个人 没有头颅/一个人 没有双手,没有舌头/一个人 窒息而死/其余的没有形状,没有姓名”……一个人,另一个人,以及其他的一个人,他们成为一种复数,成为“我们”,没有名字的死亡,没有形状的死亡;“杀戮改变了城市的形状——/这块石头,是一个男孩的头颅,/这团烟雾,是人类的一声叹息。/一切都在吟唱着自己的流放地:血的海洋。”

所以看见这一切的我也成为了被围困的囚徒,当我想要找到回家的路,枪口却对准了我,当我对朋友述说经历,天上只剩下“几个被称为星星的窟窿”,因为住宅离开了我,因为我成了单数的自己,“我呼吸,我触摸身体,我寻找,/寻找我,寻找你,寻找他,寻找他人。”寻找有何意义?是需要言说革命,言说生命,是需要呼吸,需要触摸真实的身体,只要有一颗种子,就可以撒落在土地上,就可以滋养田野,甚至就可以在充满奇谈的叙说中找到诗歌,就能在满是灰烬的故乡留下记事本——不是“我们”被围困而取消了我,而是我要在言说和写作中重新记住血的秘密。

对于阿巴尼斯来说,1957年开始的那本记事本里写下了关于革命和生命的秘密,似乎一切都有着探寻的动力,在1957年的诗集《最初的诗篇》里,他说:“我感到宇宙正在流动/在你的眼睛和我之间(《你的眼睛和我之间》)”;在1958年的诗集《风中的树叶》中,他知道隐身在历史中,“才能感受世界的存在”,因为身后出现的那一代,“如水流奔涌,如雷鸣海啸”;在1965年的诗集《随日夜的领地而变化迁徙》中,他“唤醒水和镜子,/擦亮梦境的表面,入睡。”甚至当“我的棺材赶上了我”,当世界响起了“绝望的话语”,当我生活在“火与瘟疫之间”,语言已经制造了一个无声的世界,一本书里传授的是堕落,但是我依然在“大马士革的米赫亚尔”的世界里进行着一场跨越历史的对话,“我不选择上帝,也不选择魔鬼,/两者都是墙,/都会将我的双眼蒙上。”这是诗人的态度,不选择上帝也不选择魔鬼,就是不选择被围困的现实,因为“难道我要用一堵墙去换另一堵墙?/我的困惑是照明者的困惑,/是全知全觉者的困惑……(《对话》)”

我是照明者,我是全知全觉者,甚至我是不安放了墙的上帝,所以上帝可以言说,可以写作,可以叙说,在“我擦去罪过的语言”之后,“我在词语里诞生”,而且“我让自己登基/做风的君王”,因为我有爱,因为我生活,因为我会对你们说:“一切都在我的眼底/从旅程的第一步起”,所以我用自己的语言说话:“今天,我有自己的语言,/我自己的疆域、土地和禀赋。/我有自己的人民,他们的疑惑将我滋养,/也被我的断垣和翅翼照亮。(《今天,我有自己的语言》)”甚至在这样一种言说中,我也做好了成为盗火者, 像西西弗一样,在接受考验中寻找希望:“我发誓始终和西西弗一起/经受高热和火花的炙烤/我要在失明的眼眶里/寻找最后的羽毛/对着青草、对着秋天/书写灰尘的诗稿(《致西西弗》)”

成为上帝成为君王,和西西弗站在一起,照亮一切的困苦,这是自我的神话?在这个自我命名的语言王国里,诗人其实是想从那个世界挣脱出来,是想去除那里的堕落和罪恶,是想用言说创造秩序,如一面镜子,在那次入睡之后醒来:是一面“二十世纪的镜子”,那里照见了覆盖着儿童脸庞的棺材,照见了书写了乌鸦内脏的书本,照见了举着一朵花踱步的野兽,照见了在狂人的两肺间呼吸的岩石;这也是1967年贝鲁特的镜子,照见了噬咬着每一个过客的街道,照见了画着棺材一般历史的地窖,照见了横卧着男人少年和妇女的城市,“浑身叮当作响的女人,在沉睡,/她的怀里,一位王公或是一柄匕首/在沉睡。”沉睡而死去,镜子里上演的是人类的悲剧,而当在镜子里看见,照见之外是不是可以在自我的语言王国里重新开始?

开始需要“最初的书”,“你便是这样的过渡,在每一个意义中诞生。/你的脸庞难以形容。(《最初的书》)”需要向往和平的孩子,“儿童听到了火的问题,睡去/身体是一本火焰之书/脸庞充满平和。(《儿童》)”需要对于生命“最初的爱恋”:“我的脸庞是夜晚,/你的眼睫是清晨/我们的脚步,和他们一样/是血与思念(《最初的爱恋》)”需要“最初的姓名”:“我的日子是她的名字,/还有梦想——当夜晚在我的忧伤里不眠——/也是她的名字;/愁绪是她的名字,/还有喜筵——当屠夫与被屠者混淆的时候——/也是她的名字。(《最初的姓名》)”还需要“最初的话语”:“啊,这个曾是‘我’的孩子,过来呀/是什么,现在让我们相会?/我们将说些什么?(《最初的话语》)”

对应而初始,仿佛一切都应回到我的语言王国,一切都需要在我的眼底开始一场旅程,但是,“我们将说些什么?”似乎那个语语言王国还没有在“最初”中建立,1979年的“对应与初始”之后便是1982年的战争,便是1985年的“围困”——当他们而成为我们的复数都变成了没有形状、没有姓名的存在,当城市吟唱着自己的流放地,当血的秘密制造了叙说着的灰烬,如何突围?如何寻找?如何写作?或者还是在语言的世界里,但是很明显,1988年的诗集《纪念朦胧与清晰的事物》,几乎都是在一种语言的断裂状态下书写,仿佛在朦胧和清晰之间,诗歌也成为了一种破碎的语言,它们是辩证的,是关于哲思的,也是欲言又止的:遗忘与记忆同行:“他埋头于遗忘的海洋,/却到达了记忆的彼岸。”本体与喻体同一:“玫瑰的影子,/是一朵凋谢的玫瑰。”世界是悖论:“是的,光明也会下跪,/那是对着另一片光明。”复活也是死亡:“石头的生命不会终结,/因为它死一般地活着。”所以在这样一种模糊而清晰、记住而遗忘,白天而黑夜,生存而死亡的世界里,“我认识的所有词语,/都变成忧愁的森林。”语言重新回到了无法言说的时代,“诗歌是天堂./但它永远在/语言的疆域流浪。”诗人在哪?君王在哪?上帝在哪?最初的一切又在哪?

|

|

阿巴尼斯:我叙说:悲哀 |

“孤独是一座花园,/但其中只有一棵树。”多么悲哀的言说,多么忧伤的存在,多么无力的现实!当整个花园只剩下一棵树,其实并不是一种希望的破灭,只是作为一个个体和单数的我,需要从那个语言王国里走下来,需要走向真实的街道和地窖,需要触摸没有形状和姓名的他们,需要在灰烬和废墟中找到最真切的现实,1985年、1998年和2002年的《书:昨天,空间,现在》三卷诗集,是一种转向的标志,在那里我感觉到从大马士革和巴格达吹来的风,没有花粉,没有植物,风只是“空间的血”,但是我可以在那座孤独的花园里,将仅剩的一棵树变成一本厚重的书,变成一个巨大容纳历史的书,“他的岁月之园中一朵花,/正在摆脫自己的桎梏,/那桎梏便是园子的芬芳。/现在,凋谢的蓓蕾会对他说什么呢?/为什么要发问?/提问者,你到底是谁?”从一朵花开始,从一棵树开始,重建的语言王国不是高高在上,不是寻找最初,不是只和西西弗在一起,而是要发现“我们将说些什么”这个关于语言本体论的问题。

大马士革和巴格达之后,是另外叫做T、Z和G的城市,它们从昨天走向现在,它们从历史走向现实,它们所书写的记事本里有着太多的秘密和真相:T城的墙壁上写着:“让你的脊梁学会弯曲。”T城的白昼都是黑夜,T城的标志是坟墓,“在T城,连玫瑰都成了牢笼,/面包都是警察。”Z城的芸芸众生里只有鬼魅长着类似人类的脑袋,Z城的器皿里生长着叫做“杀戮”的植物,Z城的血管里只有号角和喇叭,当正义、工作、爱情、科学、面包、自由、其他人权和人都无限期推延,生下的只有死亡,“在Z城,生命只会为死亡鼓掌。”G城的人们在呻吟中发现自己的历史,在相互厮杀和吞噬中书写,“在这个城市,一个人的监狱,/始于向着王座敬礼。”当Z城二十世纪之后迎来的是十世纪,“在这个城市,父亲不会被杀戮,而是被更换。”三座城市都“曾畅饮历史的醇酿”,都在囚禁、屈服、杀戮中制造着权力的神话。但是,当诗人站在它们面前,当开始真正的言说,是需要将历史从城市的记忆中去除,甚至要去除城市本身,“别人能够看见的城市啊,什么我却再也看不见?”看不见是因为不想看见,看不见是不应看见,看不见更是不忍看见,“我们将说些什么”终于变成了一种沉默:

——“你怎么默不作声?”

——“不妨说:我的血液忐忑不安;

不妨说:喉咙是坟墓之始。”

用沉默对抗言说,用不看见回击看见,在语言的无力感中,也许只有身体一种真实的存在,“他说:/欲望是身体的母语。//她说:/只有身体才能书写身体。”但是在这些风的作品中,我不是想要逃避,而是在沉默中制造新的语言,在沉默中寻找新的先知,隐喻和意义,都需要在一种发问中得到答案;什么是镜子?“第二张脸,/第三只眼睛。”什么是死亡?“在女人的子宫/和大地的子宫间/运行的班车。”什么是夜色?“孕育太阳的子宫。”什么是岸?“波涛休息的枕头。”什么是泥土?“肉体的未来。”什么是意义?“无意义的开始/与终结。”《在意义丛林旅行的向导》,诗人似乎又回到了那些断章的世界,又在哲思中探寻词语的意义,“语言,/在揭示的同时也在遮蔽。”不妨说是悲观的,在身体返回身体的叙述中,在关于什么的自问自答中,爱情已经被时代的皱纹收纳,诗歌已经化身为一粒纤尘,甚至只剩下身体之初的祈祷,“我将祈祷/以迷失在我身内的儿童的希望/祈祷我的幻念将我原谅(《音乐篇·三》)”而所有现实的境况却靠着一个盲人而被预言:被告被指责映射先知:“你否认有关性交各种特征的圣言,你在黑暗中信仰你的隐秘魔鬼的启示。”草寇只剩下濒死的时代、濒死的书籍、濒死的道路、濒死的国家,“我只有这份正在前行的虚空/——在人类的脚步下升腾、蔓延”;流亡者逃离了民众,对于他来说,这个国家是“不再属于他、他又舍此无它的国家?”民族是森林中被屠杀的飞鸟,统治者是国家向他弯腰的存在,而诗人呢?“你只能朦胧地理解他。/可他是多么清晰:/意义的太阳,有时,/会被墙的阴影遮挡。”

语言不再是属于风的君王,语言不再可以叙说一切,哪怕灰烬,语言已经被遮掩,所以必须要让“嗅到奥菲莉娅的疯狂”的哈姆雷特安静下来,因为,“语言,是布满窟窿的被毯。”这个时代变成了灰烬本身,“无论从哪个角度审视这个时代,/你见到的都让你联想起灰烬。”所以对于诗人来说,悲哀统治着一切,没有风带来的气息,没有可以照见的镜子,没有奇谈的叙说,没有在语言中诞生的奇迹,书写的东西已经变成了被售出的东西,2008年的《出售星辰之书的书商》是带着最后绝望的声音写下了一首孤独的歌:为什么巴格达的灯光也萎靡不振了?城市里驱散烟雾的火在哪里?为什么只剩下一条道路?在最后的疑问中,我第一次知道空间的秘密是:“底格里斯河的左岸/是眈视其右岸的狼,/岸则是眈视左岸的狼。”我第一次知道时间的秘密是:“——1258年的巴格达和1969年的巴格达有何区别?/——前者被鞑靼人毁灭,后者正在被它自己的子孙毁灭。”

第一次也是最后一次,抵达也是离开,沉默也是言说,书之为书,是必须刻在身体上,刻在现实里,刻在没有答案的问题里,最后一棵树仿佛也之留下了落叶,1969年的孤独是最后的绝望:

诗歌的双唇印在巴格达的乳房上……

我离开了巴格达。我在幻想:城市有时会把变革的梦想抓起,把它悄悄地置于内宫,仿佛那是秘密的情人。

我想起:我在巴格达见到从未在别处见过的景象——词语端坐在筵席之上,吞咽着一切:肉类,膏脂,骨头,出生的人们,死去的人们,以及尚未降生的人们。

我还见到:语言如何变成野兽的大军。

在1969年的这一刻,当我注视着“伊拉克的领袖们”,我仍然难以辨:他们是人?是鬼?抑或神灵?

或许正因为如此,在巴格达,我尽管身处阳光的怀抱,却必定要感受寒冷。

但是,但是——

诗歌啊,请把你的双唇印在巴格达的乳房上。

——《诗歌的双唇印在巴格达的乳房上》