2022-04-14《监狱》:现实就是一部地狱电影

电影已经结束,电影无法拍摄,这是关于电影和电影的区别:一部电影呈现的是完成的状态,摄影棚里,马丁宣布拍摄结束,“这就是故事的结尾。”演员结束表演,后期开始制作,工作人员喊道:“我拉闸了。”于是在熄灯之后,在“晚安”的问候中,大家离开片场,结束了一天的工作,也结束了马丁指导的这部电影。但是在这部电影完成的时候,另一部电影变成了“无法拍摄”的悬置状态:马丁的老师来找他,问起他曾经说起过的电影构思,马丁很明确地回答他:“我们无法拍摄这样的电影,因为这是一个无法向任何人提出的问题。”也正是在马丁回绝老师的建议之后,他们带着对刚拍完电影的期待,最终离开了摄影棚。

一部电影已经结束,一部电影永远无法拍摄,这是导演马丁的决定,做出这个决定一方面是因为在已经完成的电影里,马丁在一种死亡中找到了可贵的爱,“爱情可以改变,并达到我们无法想象的高度。死去的只是一成不变的东西。”这正是希望所在,在他看来,电影就是应该唤醒爱,应该改变生活,应该在死去之后重新寻找意义。但是为什么老师的那个创意被他拒绝?为什么他认为“这是一个无法向任何人提出的问题”?这是一部怎样的电影,这是一个怎样的问题?电影一开始,马丁的老师就走进了片场,告诉他自己有一个电影的创意,接着老师就说出了他心中的那部电影:“这是一部关于苦难的困境电影。”他提到了原子弹爆炸,他认为投下原子弹的人应该接受死刑判决,“他们是人类的敌人。”但这个敌人只是一种显性的存在,本质在于人类已经放弃了上帝的拯救,重要的原因是:上帝失败了,魔鬼取胜了,“生活如同一把残忍的弓,把生命的道理从摇篮到坟墓切断了,魔鬼统治下的地狱就是我们的地球……”

上帝被魔鬼击败了,魔鬼统治了人类,于是地球变成了地狱,这就是马丁的老师所设想的那部电影。当然,他的设想是抽象的,所以马丁对他说:“这样的电影不能掺入对错、德行、魔鬼等概念。”言下之意是电影必须具体化,但是当他最后拒绝了老师的提议,认为这样的电影无法拍摄,并不是因为太过抽象化,而是他不想悲观地抹杀爱的意义,在他看来,现实虽然苦难,人类虽然陷在困境中,但是爱还存在,当爱情被唤醒,它就是一种活着的存在。而实际上,马丁的电影观传递的是另一个信号:老师的提议只是一个寓言,而电影需要的是介入现实,并在现实中发现悲苦之下的爱,电影只有在现实主义的创作中才能完成主体的升华。

电影观的不同,让一部电影和另一部电影具有不同的命运,但是电影和电影真的会有如此大的区别?当马丁放弃了关于“监狱”的电影拍摄,另一个导演却开始了地狱叙事:第11分31秒,电影介绍开始,“这就是我们电影的序曲……”拍摄地:西长街,时间:11月的一天,“这部电影取名《监狱》,由特拉制片,在山德鲁的摄影棚开始拍摄,导演是英格玛·伯格曼,演员是……”旁白几乎事无巨细地读出了《监狱》所有演职人员。这是英格玛·伯格曼拍摄的电影,这是名为《监狱》的电影,一切都是真实的,它就是这部正在观看的电影本身——当《监狱》是关于《监狱》的介绍,伯格曼取代了马丁而拍摄马丁老师所设想的电影?

这是一个嵌套结构,伯格曼拍摄《监狱》,关于《监狱》的介绍出现在《监狱》里,这是第一层嵌套,电影的第四堵墙被拆解;但是这也是马丁拍摄的电影,他正在叙述一个关于爱被改变的电影,而他拒绝拍摄《监狱》,这便构成了第二层嵌套,当马丁指挥电影拍摄,当马丁结束电影,马丁也成为了伯格曼电影中的演员,而他拒绝的电影也最终在伯格曼的电影世界里变成了一种叙事:马丁的拒绝和伯格曼的指导,构成了一种矛盾体,正像被改变而唤醒的爱和上帝被击败的地狱存在的对立,无论矛盾和对立,隐含的另一个意义则是:马丁拒绝拍片因为只是一个寓言,在伯格曼的电影中,就变成了现实本身,也就是说,现实本身就是充满了苦难,就是人间地狱,爱可以被改变,它也其实和死去的东西一样是一成不变的——当现实变成地狱,当爱不被唤醒,这是不是一种伯格曼式的悲观主义?

| 导演: 英格玛·伯格曼 |

“这就是故事的结尾!”马丁为电影画上了句号,而伯格曼则开启了监狱叙事:“这就是我们电影的序曲。”在电影开机过去了六个月之后,镜头就是西长街上的波吉塔,她徘徊着,她犹豫着,最终她带着不安走上了楼梯。但这是已经拉开了序曲的痛苦生活,这就是一个现实主义的故事:伯吉特是一个斯德哥尔摩的妓女,十七岁,她和男朋友彼特、姐姐林丽娅生活在一起。作为拥有“愉悦客人”这一份工作的伯吉特,她在街头的痛苦正是“监狱”生活的写照,她怀孕了,肚子里的孩子存在着一个道德难题,一方面作为性工作者,孩子的父亲是谁是一个问题,正如她的男友彼特在她生下孩子后说:“孩子根本不像我。”所以他要求“处理”这个孩子,理由是:“等我们结婚了可以生很多孩子。”另一方面,未婚先孕以及如果选择堕胎,都是一种非法行为,就会被警察带走,就可能被送进监狱,而这就是一种最外化的“监狱”生活。在道德、法律的双重困境中,伯吉特以为彼特是爱自己的,当然她也爱彼特,“我爱你”成为她最后的救命稻草,但是她发现彼特根本不爱自己,连姐姐林丽娅也在这个问题上选择沉默,终于在失望中,孩子被抱走被“处理”——而彼特所说的处理就是和林丽娅将孩子杀死。

这是一个没有爱的故事,在所有道路都通向监狱的无望中,伯吉特却看到了另一个希望,那就是曾经采访过他的记者托马斯遇到了她,托马斯正和妻子索菲闹矛盾,索菲在他喝多了酒的时候将他砸晕,醒来之后他去了警察局,告诉警察自己“杀了妻子”,这是一种投案自首的行为,在爱情像酒瓶一样破碎的情况下,托马斯所面临的的也是“监狱”生活,但是很明显是他主动选择的,而实际上索菲打昏了他,警察去了托马斯居住的房间,也没有在他所说的橱柜里发现索菲的“尸体”,却发现了索菲留下的一张纸条,在纸条中索菲说起是自己打昏了托马斯,她用离开的方式让爱情冷静下来。托马斯主动选择监狱生活,伯吉特可能面临牢狱之灾,两个人在警察局门口相遇,监狱生活和另一种监狱生活相遇,却走向了另一种结局:他们选择了逃离,逃离现实,逃离监狱,逃离苦难。

两颗破碎的心找到了安慰,他们租住在房间里,把这个世间看成是“审判日”的托马斯在伯吉特那里找到了新的可能,而被彼特抛弃的伯吉特在孩子被“处理”之后也在托马斯那里找到了安慰,他们一起看了幻灯片里放映的喜剧电影片段:电影里是睡觉醒来的病人遭遇房间了一系列奇怪的事,里面有穿着骷髅衣服的人,有扮成撒旦的人,但是一切都只是搞笑,密闭的房间具有的“监狱”风格也在这种戏谑中被解构了,也许根本没有死亡,没有魔鬼,一切只是幻觉。在播放电影时,伯吉特玩弄着音乐盒中的木偶,发出了笑声。这也许是伯吉特逃避现实困境的一种方法,她还说起了曾经做过的一个梦:有一天当她穿过黑暗的森林,看到了站着的一个女孩,女孩穿着丧服,但是微笑地送给她一个礼物,那是一颗发出亮光的石头,“我获得了人类最好的礼物。”而和托马斯在一起之后,伯吉特又继续了这个梦,他看见了面带微笑的托马斯,然后对他说出了“我爱你”。

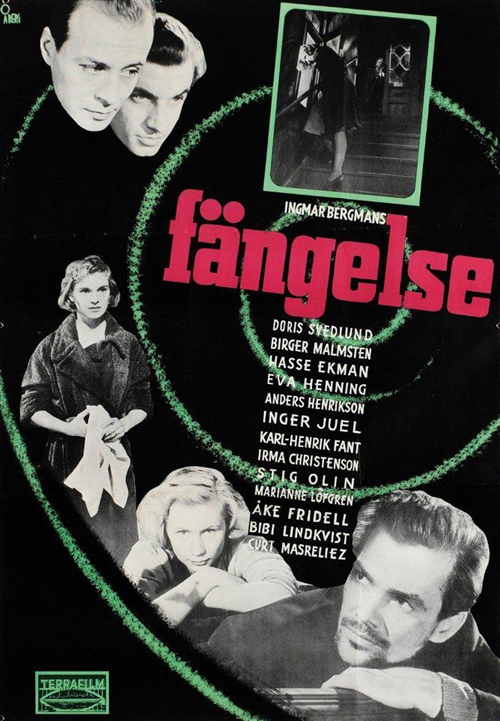

《监狱》电影海报

在逼仄的“监狱”生活中,在孩子被处理的痛苦人生里,在无处可逃的困境中,伯吉特找到了自己的容身之所,看到了托马斯身上的爱,这也许就是马丁所认为的“可以改变的爱”,而这个现实主义的故事,就是从托马斯的调查开始的。但是马丁的电影在伯格曼的叙事中,却走向了另一种困境,就像伯吉特的梦,在继续中,他发现那个男人根本不是托马斯,而是曾经的“客人”艾弗;她看到正在织毛衣的母亲,但是喊她却没有理她;之后出现了彼特,他手里拿着一个娃娃,然后扭动它,娃娃变成了一条死去的鱼……“有什么东西被遗弃了。”她醒来对托马斯说。这是再次跌入监狱生活的预兆,因为那个婴儿的尸体被发现,彼特为了让伯吉特承认自己的“罪证”,找到了托马斯的妻子索菲,让托马斯回到她身边,然后伯吉特才能回来。

伯吉特终于回来了,当她发现一切都没有改变甚至变本加厉的时候,她终于跑到了地下室,拿起了那个小男孩丢下的一把刀,在喊出了“这里没有伤痛”的话之后,她用刀子结束了自己的生命,在死去的那一刻,她看到了门口的托马斯,看到了穿丧服的女孩,看到了手上闪闪发光的石子。难以逃离监狱生活,死亡成为了她的选择,在这个选择中,伯吉特无疑成为受害者,她不是自杀,而是被谋杀,法律、道德和所谓的爱都扼杀了她,也许只有死亡之后发光的石子是她仅存的希望。爱没有被唤醒,它直接走向了死亡,而托马斯呢,回到了索菲身边,他也期望爱能发生改变,但是索菲却对他说:“我已经习惯了你不在的日子。”

爱情死去,婚姻死去,这个世界就是一成不变的存在,因为它就是被魔鬼控制了,“我控制着世界,一切都不得改变。”而这种末日般的存在,这个地狱般的生活,不是马丁的老师的抽象创意,它就是现实本身,甚至马丁的老师说自己曾进了精神病院,也是一种现实的隐喻,一切无可逃避,一切无法改变,现实是监狱,每个人都是犯人,即使马丁拍完电影所有人离开片场,这个世界也被笼罩在无光的黑暗中。

[本文百度已收录 总字数:3777]

思前:一本书的“休谟问题”

顾后:《刺激》:十年一觉项链梦