2022-12-01《万湖会议》:并非是“平庸的恶”

在那最后的几分钟里,他好似在总结这堂关于人类弱点的漫长一课带给我们的教训——那令人毛骨悚然的、漠视语言与思考的平庸的恶。

——汉娜·阿伦特《艾希曼在耶路撒冷》

这是1962年5月31日,距离耶路撒冷地方法院判决艾希曼死刑六个半月之后的星期四,在午夜的钟声敲响之前,艾希曼终于被绞死,参加了整个庭审的汉娜·阿伦特用“平庸的恶”思考“在耶路撒冷”的艾希曼——所谓“平庸的恶”,是在没有意识、没有动机、没有思考而拥有的恶,它在某种程度上是一种悖谬的存在:如果因为艾希曼是“平庸”的人,那是因为一个有血有肉的人成为了纳粹的“小齿轮”,而小齿轮在没有意识、没有动机和没有思考中沦为“平庸之恶”,其背后却是纳粹行政机器的去人格化的恶,这种恶才是一种根本的恶。

但是将艾希曼放在1942年1月那个“万湖会议”上的时候,这种“平庸的恶”展现的是平庸还是恶本身?马蒂·格肖内克导演的《万湖会议》显然并没有想要探讨艾希曼以及他身上所衍生的“平庸的恶”,作为党卫军的一个大队长,在万湖会议上艾希曼几乎是一个容易被忽略的角色,他所做的工作是准备这场关涉“犹太人最终解决方案”会议的准备工作,包括方案的各种资料、安排魏勒曼做好现场笔记、汇报前期关于犹太人的转移情况,可以说,在整个万湖会议上,艾希曼的工作态度一丝不苟,也正是他代表的会务人员对会议安排得井井有条,使得会议进展得极为顺利。

马蒂·格肖内克无意探讨“平庸的恶”,相反整个会议完全可以说是表现了一种根本的恶,不容探讨的恶,像艾希曼一样,参加会议的16名代表,无论是来自党卫军还是纳粹党代表,以及政府部门的高层代表,他们都像是纳粹行政机构中被去除了人格化的存在,完全是一架架正在运转的机械,其目的只有一个:按照元首“最终解决犹太问题”的意志,在几乎没有真正讨论的情况下,会议就变成了对行动的完全执行,“在此代表全体德国人民向您,我的元首表达我们炙热的谢意,直到迎来胜利时刻……”广播里传递出的信号指向的是完全没有歧异的目的,那就是为了战争的胜利,为了清除犹太人。

| 导演: 马蒂·格肖内克 |

所以在那个时刻,身为德国纳粹的党卫军人,在召集者海德里希的介绍下,艾希曼汇报了前期对犹太人转移的工作,在这里,艾希曼的身份并无特殊之处,作为德国“强制移民”犹太人任务的执行者,艾希曼结合了“管理”和“经济”的专业能力,帮助犹太人“合法离境”。但是前期对于东部地区的转移并不适用于现实,1942年1月召开万湖会议,其实当时的战局已经发生了改变,当时的美国已经随着珍珠港事件的爆发对轴心国宣战,德国东部战线也面临着苏军的反攻,1942年冬季想要结束战斗似乎越来越困难,所以对于犹太人的战略思想,也从以前的转移变成了“清理”,按照外交部路德的看法,“犹太人已经失去了作为人质的价值”。

所以万湖会议的讨论议题其实变成了如何处理犹太人问题,甚至只是一种方法论上的讨论。一方面,海德里希认为,犹太人问题必须由党卫军来处理,这是一种权力集中的表现,政府相关部门已经不再拥有相关权力,所以在这个层面上,万湖会议涉及到的权力分配只是一种内部问题,它和犹太人的去留问题无关。另一方面,当外交部、内政部官员对“犹太人最终解决方案”提出一些异议时,也只能是一种过场的形式问题——而实际上,这些问题真正涉及对犹太人处理的恶的问题,但是最后都在轻描淡写中被解决了。比如有人提出对犹太人的处理已经出现了一些残暴的事,所以担心这个方案是不是会涉及到法律的严肃性?内政部的施图克特就认为,由部分德国人的二分之一或四分之一血统是犹太人,甚至党卫军也有犹太血统,他们又该如何在法律的框架里解决?

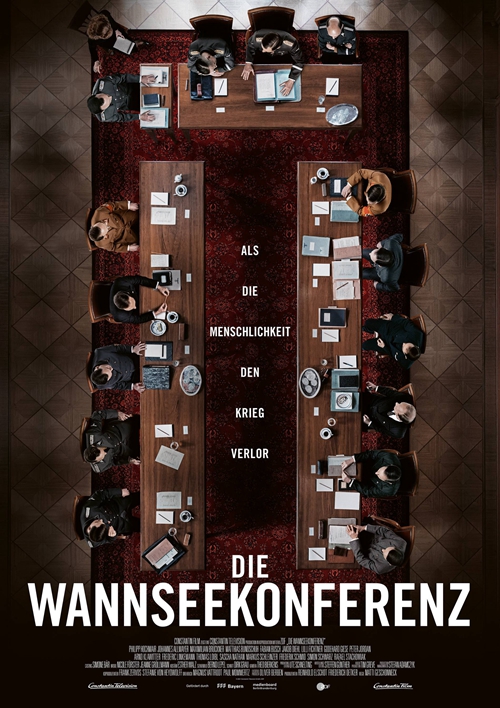

《万湖会议》电影海报

实际上这本身就是一个敏感问题,尤其在德国境内有很多兼有犹太血统,甚至这一批德国人还参加过一战,建立过功勋,所以对他们的处理就涉及到是否纯种问题。万湖会议其实并没有多少讨论,按照战略方案,需要为这些人建立隔离区,同时他们提出的方案则是强制绝育半犹太人,以此达到民族净化的目的。法律问题之外,还有人提出了技术问题,政府官员克利钦格认为,如果对所涉的1100万犹太人进行清理,集中在娘子谷,所需要花费的时间是488天,而且要不分昼夜——甚至1100万颗子弹必须弹无虚发,这样的规模几乎是不可能完成的任务。但是海德里希和党卫军提出的方案完全没有这种担忧,只要用有毒气体,比如齐克隆B,那么10-15分钟就可以解决,而且根本不需要安置,让犹太人从火车上下来之后直接就可以实施。还有人提出了道德问题,对犹太人进行处理,是不是会在德国军人中培养残暴的脾气?对此海德里希笑着说:“我们这一代人都是德意志的医生,面对已经残缺的身体,就必须进行截肢,这是唯一救命的办法”——把犹太人看成是德意志身上的烂疮,只有彻底清理才能保持健康。

法律问题、技术问题、道德问题,都在“最终解决方案”中迎刃而解,所以处理1100万犹太人根本不是问题,万湖会议也就不再是一个允许讨论允许发表不同意见的回忆,“要不要保留犹太人里的军工技术工人”、“会不会搞出之前清除残疾人行动惹出来的乱子”、“会不会影响执行人员的士气和精神健康”甚至也都是一些细枝末节的问题,于是在完成各项议程之后,海德里希对艾希曼说了一句“会议很成功”的话,然后开车离开,“万湖会议”也终于在达成一致中结束,而这场会议也成为了纳粹对犹太人进行屠杀的开始,“600万犹太人在纳粹政权统治下惨遭谋杀……”

马蒂·格肖内克没有探讨“平庸的恶”,一切都被置于“历史的恶”的叙事体系中,“本片根据一次会议的现场纪要创作……”实际上,正是这种看似客观地再现“万湖会议”的叙事方式,使得整部电影缺少必要的戏剧元素,它在呈现赤裸裸的谋杀中,一切也显得平淡,来自三方的16名参会者,只是用走马灯的方式介绍出场,当讨论不再敏感,当方案没有异议,用剧情片的方式再现一种“纪录片”,或者这也是一种“平庸之恶”。

[本文百度已收录 总字数:2616]