2023-11-25《诗》:复数的“哀歌”

站在黎明的码头,我是黑夜的孤独者。

站在白天的故乡,我把出发的影子拉得比归来还长。

站在晨光中我理解到傍晚之所以被黑夜吞没的缘由。

我永远在从这里离开,又永远在从别处归来。

——黄灿然《哀歌》之七

《哀歌》之七,黄灿然在纪录片里读过,许鞍华在纪录片里也读过,不同的语调,不同的口音,不同的感觉,但是“哀歌”依然,它是“撕下‘为了生活’这个面具的时候”的哀歌,它是“唯一的尊严是诗歌的尊严”被保留的哀歌,它是“故乡就是我认识并写下的第一个字”的哀歌,也是要永远做“夜以继日的抒情诗人”的哀歌——而且是七首诗歌形成组诗的哀歌,当距离黄灿然写作这首诗仅30年,复数的“哀歌”到底传达着怎样的诗学?

读过黄灿然的诗集《黄灿然的诗》,也读过廖伟棠的诗集《后觉书》,诗集作为文本成为被读的对象,当它们进入许鞍华的纪录片,当它们和诗人一起构成复数的“哀歌”,影像的记录本身就构成了新的语境,这种语境是许鞍华所追求的诗的意境的表达,当她在纪录片的最后读起《哀歌》之七,也是在用摄影机记录那些诗人之后,将自己纳入其中,成为另一个出场被拍摄的诗人。许鞍华大学念文学时主修的就是诗歌,拍摄纪录片是要偿还多年的心愿,让自己贴近诗歌甚至进入诗境,最后字幕打出时出现许鞍华念诗的声音,就是一个诗人存在的象征,“片尾出现鸣谢的时候,有个画外音,是我在读诗。”她解释这是黄灿然在电影里读过的《哀歌》之七,并说明了电影的英文名不是Poems,而是Elegies,它就是“哀歌”,复数的哀歌。

不管是诗还是哀歌,对此最基本的释义就是从两个维度展开的,一个是诗歌,一个则是诗人。诗歌在纪录片里是复数的存在,它们是西西拿着泰迪熊对着镜子念出的《旧启德机场》,是诗人饮江坐在书房面对许鞍华诵读自己的《阴谋不沾染世界》,是黄灿然的《阳光是伟大的》《裁缝店》《在茶餐厅里》以及《哀歌》,是廖伟棠写下并读出的《大角咀,寻春田花花幼稚园不遇》《皇后码头歌谣》《1935年6月18日,瞿秋白致鲁迅》,也是保罗·策兰的《一片叶子》、布莱希特的《致后代》、辛波斯卡的《我偏爱》甚至还有李商隐的诗歌……作者、读者、译者所读的诗构成了多层面的诗歌文本。

但是,不管是那首诗,必和诗人有关,在许鞍华的纪录片里,诗人首先呈现的是一种时代谱系学,从淮远、饮江、邓阿蓝、马若到已经逝去的西西和也斯,在许鞍华的镜头里,他们是那个时代的见证者,也是现在这个时代的怀念者;而许鞍华重点拍摄的则是两位诗人,他们是黄灿然和廖伟棠,作为还在写诗的诗人,他们所代表的是一种“当下”的存在,当诗人连接了过去和当下,连接了逝者和生者,诗人是时间意义上复数的存在,他们就成为了“时代”的书写者。所以从这个意义上,许鞍华的选择至少拓展着诗的另一种边界:复数的诗,被复数的诗人写出、朗读,在纪录片的语境里,他们指向的是诗歌和诗人的一个修饰语:香港的——香港的诗歌和香港的诗人,当香港导演聚焦于香港诗诗歌和香港诗人,“香港”已经不再只是一个修饰语,它是被标注的时代属性、地理空间、文化特质和生存境遇。

| 导演: 许鞍华 |

许鞍华曾经问过饮江一个有些敏感的话题,你如何看待现在的香港?饮江笑笑含糊其辞地避开了这个话题,这仿佛是对“香港的”诗歌和诗人这一主题的某种提示,而在拍摄黄灿然和廖伟棠的时候,这个问题没有被明确提及,但是隐性的线索完全是对香港现状的一种解读。很微妙的是,这两位诗人对香港都选择了相同的态度:离开,把这种离开命名为“流亡”显然太意识形态化了,黄灿然的确说到了“流亡”,他说自己因为生活压力所迫去往深圳是“经济流亡”,说完和对面的许鞍华相视一笑,而廖伟棠从北京到香港再到台湾,是一种身不由己的选择,但更像是逐渐入世的过程,在北京他混迹于文艺青年之中,为刘索拉、贾樟柯、梁龙拍过照片,在经过十年的努力之后,他终于成为香港回归后新移民政策的第一个获益者,被媒体称为“001号回归诗人”,而从2018年开始,他在台北艺术大学任驻校作家,开始在台湾旅居。

黄灿然在深圳生活,廖伟棠在台湾旅居,对于他们来说,香港成为他们背向的一个存在,这样的“离开”背后是不是也是对香港“当下”的一种隐喻?和香港保持着那种地理上的距离,但是他们的诗歌还是“香港的”诗歌,他们还是“香港的”诗人,这样的界定不是唯地域主义,而是通过他们的诗歌和诗人的存在,折射出香港的现实。黄灿然几乎不停地抽烟,拿着破旧的裤子去裁缝店缝补,戴着口罩坐在街角看行人走过,或者给许鞍华看自己年轻时帅气的照片,露出小腿介绍自己的纹身经历,和女儿一起去登山,在电影里,他是直率的,健谈的,也是可爱的,这就是黄灿然的日常,即使说到诗歌的话题,他也是在笑声中做出了回答:回到香港,在湾仔的天桥上,黄灿然说起朋友们问他的一个问题,你一个写城市的诗人,离开香港了你还写什么?黄灿然抬起头望着天空回答,“鹰都已经被我写过了。”

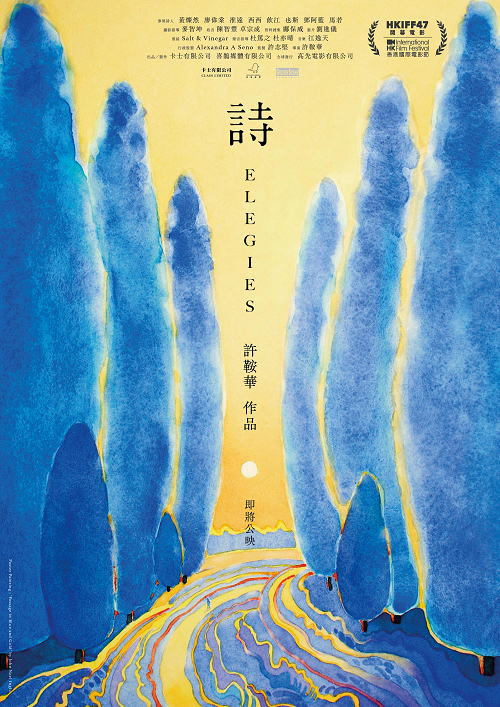

《诗》电影海报

《哀歌》里,黄灿然的诗风是冷峻的,是沉重的,更多带着一种批判精神,在“阳光中的毒草,高科技的私刑,自由的逼供”以及“后殖民地的阳光”中,他说:“唯一的尊严是诗歌的尊严。唯一的幸福是词语的呢喃。”所以要写下第一首新诗的第一个字,那就是回到“语言的故乡”,这是黄灿然“在确定性中寻找不确定性”和“在不确定性中寻觅确定性”的努力,而在20年后,他的诗风发生了改变,对日常生活的观察和关照成为诗歌重要的内容,这是从形而上到行而下的转变,就像他戏谑的“经济流亡”一样,但是对黄灿然来说,诗歌的本质不变,甚至“香港的”境遇不变,那就是在不自由中寻找自由,让诗歌成为心灵的慰藉,在诗歌中获得前行的力量,茶餐厅里的父亲和孩子,夜晚裁缝店里的裁缝,以及“在巴士上、火车上,在缓慢而平稳的轮船上”的无名者,都成为黄灿然发现日常奇迹的一部分,“这是个奇迹,/你闯不进去,因为你不是/也不可能是它的一部分。”《裁缝店》的最后一句的自语就是对安静生活的致敬。

和黄灿然身上的随性和可爱相比,许鞍华记录下的廖伟棠似乎更多了一种学术气,身为台北艺术大学的驻校作家,廖伟棠的生活里很多是和讲课有关,他在线上给学生们讲授李商隐和策兰的诗歌,讲授辛波斯卡诗歌中词语的张力,他提倡“打倒象征主义!活生生的玫瑰万岁!”的诗学态度,他解释为什么策兰致敬布莱希特的《一片叶子》里,一次谈话“几乎就是犯罪”……他甚至直言不讳说沟通时无效的,他上课从来不和学生交流,三个小时的课讲完就直接变成了一本书。现在的廖伟棠似乎还和在北京时一样,那时的他会拍下在鸟巢前拆除古庙的工人,和文艺青年混在一起,现在的他也会用相机记录社会事件,规划中的旅行计划则是罗兰·巴特日记记录的巴黎旅行路线……但是,那种学术的气息在廖伟棠身上也在慢慢淡化,他说是黄灿然教会了他尊重日常生活,于是,他说不要大词、不要银河、不要陈词滥调、不要民主、不要自由、不要象征主义,于是他要在人群里喊口号、要爱自己的存在多于自己、要活生生的玫瑰、要自由无拘的零,于是,儿子的那辆电动火车自动钻到了他和许鞍华聊天的现场,“这太超现实了!”

他曾经居住在香港最后离开了香港,他曾经渴望成为香港公民现在也在别处,廖伟棠说:“香港不是我的家,我不觉得任何地方是我的家。”在身份认同上他们或许都不把自己叫做“香港的”诗人,也正是这种回来而离开的状态成为了“香港的”一种指涉,许鞍华拍摄纪录片时正是疫情最严重的时候,隔离、测温、消毒成为了常态,它制造了人与人之间的隔阂,城市被口罩遮蔽,现实被口罩遮蔽,这就是真正的“当下”,所以“哀歌”更像是关于香港、关于生命和关于我们的哀歌。但是在诗面前,在复数的诗歌和复数的诗人所组成的世界里,力量依然,勇气依然,即使诗歌是边缘存在,也能够焕发出生命力,“打倒象征主义!活生生的玫瑰万岁!”而穿着深色棉麻长裙的许鞍华,成为另一种“当下”的诗人风景,或者打开那包莫吉托的香烟,或者和诗人对坐,或者行走在香港、深圳和台湾的某个街头,或者读着“香港的”诗:“我永远在从这里离开,又永远在从别处归来……”

[本文百度已收录 总字数:3381]