2024-05-30《异教徒》:当宣称大街上石头存在

现代世界只有一样东西一直直接面对异教,也只有一样东西在此意义上对异教有所了解,那就是基督教。

——《异教与洛斯·迪金森先生》

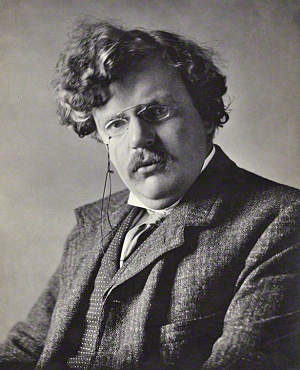

书名“Heretics”,异教徒,是复数的异教徒,是不同形式、不同异教组成的异教徒,切斯特顿当然在这里引入了具有新异教信仰的异教徒,Neopaganism的新异教主义既包括一些融合了多种信仰的新宗教,如威卡教、新德鲁伊信仰或是新萨满信仰;也包括某些对应于特定传统的信仰,例如各种多神论重建主义信仰,或者还有拒绝被称做新异教徒的重建主义者,因为他们希望与其他由多种信仰融合而成的宗教有所区隔。而切斯特顿所评述的是以洛斯·迪金森为代表宣传的新异徒——不管新与旧,都是新异教,也不管持什么信仰,都是纯正基督教徒之外的新异教徒。

新异教之所以新,在切斯特顿看来,是和以前的异教不同,或者在新异教看来,和旧异教有着明显的不同:他们认为,以前的异教徒是一些不负责任的人,头插鲜花、四处跳舞是异教徒的疯狂方式,而新异教则开始追求人性的完美圆满。新异教要让自己区别于旧异教,区别于醉酒与无法无天的行为,区别贪欲、自由和任性的疯狂行为;而切斯特顿作为基督徒,则要让自己区别于新异教徒,这种区别的界定在切斯特顿那里只有一个标准:他们是“彻底的错误”。切斯特顿也指出,历史的基督教也是犯下了各种各样错误的基督教,谈论基督教并不是谈论理想的基督教,不是谈论未受玷污的原始基督教,之所以要将基督教和异教、新异教区别开来,是为了纠正这种“彻底的错误”观念,那就是,基督教和异教、新异教并不是如迪金森那样将它们并行在一起,不是认为异教是后来者更适合新的时代,更不是把异教的理想看成是人类终极的善——抛弃疯狂而追求人性的完美圆满就是终极之善?如果是基督教之后的新异教更适合新的时代,为什么在基督教已经找到了终极的善之后又将它抛弃等待新异教来实现?

所以切斯特顿对迪金森的新异教提出的观点是:唯一直面异教、对异教有所了解的就是基督教,“一切真正从欧洲古老的颂歌或舞蹈中继承下来的东西、一切从纪念福玻斯或潘的庆典活动中忠实地传递到我们手中的东西,都只有在基督教会的纪念活动中寻找得到。”这种唯一性并不只是在宗教领域,法国革命起源于基督教,报纸起源于基督教,无政府主义者起源于基督教,自然科学起源于基督教,对基督教的攻击也起源于基督教——切斯特顿用反讽的语气说道:“现今有一样东西,也只有一样东西,可以从任何一种意义上准确地说起源于异教,那就是基督教。”实际上就是在说,异教、新异教也都起源于基督教,基督教是源头也是全部,是起点也是终点,如果说寻求单纯而理性的自我完善这一理想在异教终结处终结,“我的意思不是说我们将以毁灭告终,我的意思是我们将以基督教告终。”

新异教只不过是“Heretics”这一复数形式中的一个组成部分,那么就回到这本书的题旨:异教徒到底代表着什么?身为基督徒的切斯特顿要从异教徒中指出什么?发现什么?证明什么?一本书的引言和结论,有着同样的标题:“论正统的重要性”,这不是一种结构上的呼应,而是表达了切斯特顿强烈的书写意图。异教徒当然是持有异端思想的人,它的对立面就是“正统”,但是在很多人的思想中,在宗教的发展中,正统却是一个被放在引号里的词语——和异端一样,它们不再在初始意义上代表着正统和异端:引号里的异端不再意味着错误,而是意味着头脑清醒、勇气十足;引号里的正统也不再是正确的同义词,而是走向了反面的错误;连宗教也被放在了引号里变成了讨论的目标,“过去的禁锢意味着只允许正统者讨论宗教;现在的自由意味着不允许任何人讨论宗教。”

以前的异教徒以自己不是异教徒而自豪,现在的异教徒却在自吹自擂自己是异教徒,这是一个“现代”信仰的转向,当异端、正统、宗教和现代都被切斯特顿放进了引号里,一个现实的问题是:现代人如何回应自己的人生哲学?正是这个问题,使得切斯特顿关注真正的信仰和正统思想,才提出了“论正统的重要性”——这本书就是切斯特顿《回到正统》的姐妹篇。对于正统问题,切斯特顿采用了两种观察和评论的维度:在他看来,哲学或宗教都是关于终极事物的理论,都是书写一种普遍的理想,在以前它们统治着文学领域和政治领域,但是现在,在“为艺术而艺术”和“为政治而政治”的口号中,它们被驱逐出了这两个领域,不仅如此,文学也不再沾染政治,政治同样不涉及文学,切斯特顿的疑问是:当终极理论和普遍理想被驱逐出文学和政治,当文学和政治只为自己说话,“我们从这种排斥中得到了什么?损失了什么?将道德家和哲学家拒之门外,文学进步了吗?政治进步了吗?”

| 编号:B55·2240410·2080 |

问题提出来了,答案也早已经写好:回归正统。而回归正统在切斯特顿看来,就是“回归根本法则”,这个根本法则就是哲学和宗教所代表的终极事物和普遍理想,它在信仰意义上就是基督教的正统,而对正统的谈论,就是在异教徒中展开的,就是通过那些错误的异教思想而得以体现的,“我关注的不是艺术表现生动的鲁德亚德·吉卜林,也不是个性强劲有力的吉卜林,而是作为异教徒的吉卜林,也就是说,我关注的是一个世界观与我截然不同的人。我关注的不是作为当今最聪明、最诚实的人之一的萧伯纳,而是作为异教徒的萧伯纳,也就是说,我关注的是一个哲学体系非常稳固、非常连贯,但也非常错误的人。”无疑,切斯特顿采用正题反说的方式阐述了现代社会本身的信仰“异化”,矛盾也好,悖论也罢,渊博的知识也好,幽默的风格也罢,总之是要将异教引向正统,引向进步,“进步是一个神圣的词,唯有信仰时代中坚定的信仰者方能正确地使用。”

在文学领域,切斯特顿论述了不同作家的创作思想,指出了他们的“错误”,这种错误就是对正统的原理或背叛。在他看来,鲁德亚德·吉卜林在收复诗歌失去的疆域中起到了重要的作用,他不畏惧蛮横的、拘泥于文字的唯物主义姿势,突入到事物本身浪漫和富有想象力的内容当中。但是吉卜林对军国主义的兴趣、对服从的服从,对纪律的崇拜,恰恰证明他的思想存在一个“巨大的空白”,这就是“爱国主义的缺乏”,“吉卜林彻底缺乏那种能够使他最终悲剧性地成为一个事业或群体一部分的官能,因为一切的终极性必定都是悲剧性的。”萧伯纳是一个始终如一的人,是严格恪守“萧氏准则”的人,是看到了事物真相的人,当切斯特顿澄清了很多人将萧伯纳描述为一个善变的艺术家的误解之后,却认为萧伯纳的现实主义缺失了非常重要的东西,那就是自由,而且是立法的自由,“他总是抱有一个不为人知的理想,这个理想已经使世界上一切事物枯萎凋零。他自始至终都在默默地将人类与某种非人类的东西进行比较,与火星上的怪物、斯多葛学派宣扬的智者、费边主义宣扬的经济学人、裘利斯,凯撒、齐格菲、超人等进行比较。”对于H.G.威尔斯,切斯特顿认为他是一个不断成长的人,发现了保守主义的进步,但是在他的《新乌托邦》中,威尔斯却否认了哲学自身的可能性,他拒绝任何可靠的、确定无疑地让人类的思想得到满足的观点,实际上他已经成为了“含糊的相对主义的牺牲品”,切斯特顿说,“树木在他的眼中先高后矮,云层在他的眼中先高后低,但在无数个世纪中,在星空的孤独中,高的理念始终存在他的心里。”

同样,切斯特顿认为欧玛尔·海亚姆的著作对这个时代的邪恶和享乐主义进行了辛辣的批评,但是他的宗教观确立了唯一的神,是可怕的有神论,“彻底否定了人的个性、人的意志等重要原则。”而导致这一切的是欧玛尔对享乐主义的彻底否定中让自己从有神论的幻觉中得到解脱,“欧玛尔使酒成为一种药物,而非圣礼。他欢宴,因为人生是痛苦的:他痛饮,因为他不快乐。”惠斯勒酷爱“生活的艺术”,他创造了艺术,但是他只是一个具有“艺术质”的人,“从来没有人像惠斯勒先生那样,成功地宣扬艺术的非人格性,也从来没有人像惠斯勒先生那样,从个人的角度宣扬艺术的非人格性。”反而活在了艺术质的疾病之中饱受折磨。狄更斯是一个感伤主义者,是一个穷人,是一个幽默家和英国人,切斯特顿却认为他是“坏文学”的代表,“他看每个人的生命都是那么丰富,充满激情,令人惊异,他甚至没有注意到贵族阶级,狄更斯最伟大之处在于他不会描绘绅士。”

|

| 切斯特顿:宗教包括了一切 |

吉卜林不具有悲剧性,萧伯纳抱着枯萎的理想,威尔斯是相对主义的牺牲品,欧玛尔否定了个性,惠斯勒活在艺术质的疾病中,狄更斯用感伤主义表达奴性,这些都是切斯特顿所看见的异教,他们的文学不是关注终极事物,不是书写普遍的理想,所以文学根本没有在这个时代进步。而转向社会或政治的异教徒,切斯特顿也指出了他们的错误。以弗雷德里克·哈里森为代表的孔德实证主义者,放弃了孔德哲学中的仪式,这是一种愚蠢,也是对孔德主义的真正背叛,“何处有信仰,何处就有狂欢;何处有狂欢,何处就有危险。正如信条与神话产生了这种粗俗活泼的生活,这种粗俗活泼的生活反过来也总会产生信条与神话。”针对哈姆斯沃思和皮尔逊创办的报刊,切斯特顿更是批评了其中的暴力,“任何人,无论多么勇敢,只要他以崇尚暴力开始,就必然以彻底的胆怯告终。”同时他也看到了报刊制度背后的寡头组织;社会上很多人将简朴生活的倡导者与“简朴的生活和深刻的思考”这个短语联系在一起,似乎这就是对简朴的真正思考,而切斯特顿认为,“重要的单纯是心地的单纯。心地的单纯一旦失去,怀表、网眼服装都不能使之恢复,唯有眼泪、恐惧与不熄的火焰才能将它寻回。”科学界往往为了弄清楚宗教的起源而不远万里甚至冒险去荒岛,切斯特顿认为,要想了解宗教起源,最好的地方是教会,要想了解人类社会的起源,最好就是走进社会……

对文学的探究,对政治的讨论,切斯特顿以正统的思想为衡量尺寸,实际上也有着太多的偏见,而对于所谓错误思想的界定,也完全是某些局部表现出来的现象来批判和否定的。很明显的一个例子就是在“年轻国家之类的谬论”论述中,切斯特顿针对认为美国代表着新兴国家这一流行的观点入手,指出美国并不年轻,并不代表新的力量,它有很多人,有很多钱,它充满了喧嚣和激动,正因为美国喜欢新事物,恰恰证明它是老人,正因为美国赞赏力量和漂亮的外表,所以它正在颓败。同样,切斯特顿的观念里有着根深蒂固的沙文主义,他认为,美国而和美国文学都不代表新生的力量,如果要说真正的新生力量,那一定是殖民地国家,但是殖民地文学真的是清新的、朝气蓬勃的、重要的文学?那只不过是散发着油墨的印刷品;如果真有这些殖民地的新生文学,也是因为它们根植于英国的古老传统,而且是英国人在阅读是添加进去的,“宽宏大度的英国人在阅读这些著作时充分发挥英帝国的想象力,往这些著作中增添一种力量和新颖。”

一方面否定美国的新兴性,否定殖民地会产生新兴的文学,另一方面又让英国殖民地承担起新兴力量的重任,“殖民地迄今没有产生任何伟大的艺术家,这也许证明它们仍然充满着不为人知的可能性和后备力量。但是,美国已经产生了伟大的艺术家,这无疑证明她充满着一种细微难察的虚空和万物的结局。”所以与其说切斯特顿在批判那些年轻国家的谬论,不如说自己的批判本身就带着太多的主观性,“殖民地尚未说话,它们是安全的,它们的沉默也许是胎儿的沉默。但是,美国发出了一声可怕的、令人吃惊的叫喊,这是临终之人的叫喊,绝对没错。”所以他否认惠斯勒的艺术,否认亨利·詹姆斯的活力,否认美国文化,当然也否认新兴国家——而这些否认是不是也是对不断多元化的信仰的否认?是不是对他们冠以“异教徒”就是一种正统的回归?

所以在最后,切斯特顿的“正统论”就变成了“教义主义”,现代思想进步与否只有一个标准:它是不是获得了越来越明确的信念和越来越多的教义,因为在切斯特顿看来,人类就是创造教义的动物,人类的发展就是增加教义的过程,“当人类往庞大的哲学和宗教体系中堆积一条又一条的教义、一个又一个的结论时,他才在以上定义唯一真正的意义上越来越成为人。”而且切斯特顿将宗教化约为教义,当教义越来越多也就意味着宗教的覆盖面越来越广,“宗教正是那个不能被除外的东西,因为它包括了一切。”另一方面,切斯特顿把教义的内核定义为一种看见并且确信的存在,只有看见才能让神迹发生,只有确信,才是一种真正的信仰,“否认大街上石头的存在,这是一种合理的见解;宣称这些石头存在,这将成为一个宗教教义。”

但是如何看见而且相信?切斯特顿认为,就是怀疑,“当代的怀疑主义其实并没有摧毁信仰,反而创造了信仰,它划定了信仰的界限,赋予了信仰明确的、挑战性的外形。”而辩论就是建立在怀疑基础之上的,由此切斯特顿指出,“真理一经辩论即变成教义,因此每一位发出疑问之人都定义了一种宗教。”他举例说,自由主义以前是自明之理,遭到辩论之后变成了信仰,爱国主义以前是合乎理性的,现在不合理性才是正确的,“在反基督教的作家向我们指出之前,我们这些基督徒从来不知道道成肉身这一神秘当中内在蕴涵的那个伟大的哲学常识。”如此,那么异教徒是不是对正统的怀疑论者?那么从异教开始,从新异教发展,是不是可以让教义变得更多更丰富?是不是可以让宗教越来越正统?

[本文百度已收录 总字数:5358]