2015-10-26 《细细的蓝线》:断裂在1976年的枪声里

寂静的黑夜里,只有警灯的闪烁,只有警笛的尖叫,打破这样的寂静其实有些猝不及防,当达拉斯警察局的警员伍德从警车上下来,走到前面停在路边的蓝色车子旁,子弹便从开着的车窗里射出来,手电筒掉落,伍德应声倒下。不是一声枪响,在连续而富有节奏的枪击声中,伍德倒在第一车道里,最后流血过多而死亡。枪声过后,寂静依然寂静,黑夜依然是黑夜,蓝色轿车驶离现场消失在茫茫的夜色中。

只是一次例行的检查,只是关于没开大灯的警告,却变成了一起杀警案件。这是1976年11月的一个夜晚,也是一个已经过去的历史瞬间,对于这个夜晚,这起流血案件的到来,几乎谁也没有设防。伍德身为一个警员,那天晚上却没有穿好防弹衣,而一起巡逻执法的女警官却因为经验不足,在案发时还坐在车上喝可乐,当她急匆匆开门从车上下来,匆匆向蓝色轿车开枪时,车子和凶手已经完全消失了。没有看清伍德之死,没有看清车辆号码,当然更没有看清凶手。1976年的这个黑色夜晚便完全被悬置在时间的内部。

|

| 导演: 埃罗尔·莫里斯 |

|

所以在蓝道片段的记忆里,那个夜晚也是片段的,那个现场甚至是不在场的。这个和哥哥一起从俄亥俄州来,准备前往加利福尼亚的年轻人,在达拉斯只是一次偶遇,进入城市,或者找到工作,但最后遇见的那个16岁的少年大卫或许是一个伏笔,因为汽车没有了汽油,加油站又关了门,所以在路边看见了问他是否需要帮忙的大卫,所以和大卫认识一起找油。这是一种邂逅,但是这邂逅之后却让他变成了凶手。一个月后,他被警方带走,警察让他签招供书,他拒绝签署;警察又拿起手枪对准了他,他依然没有合作,“要么签字,要么杀了我。”这是蓝道从那把枪里读出的信息,枪口对准蓝道,子弹会毫不设防从弹孔里射出,然后射进身体,然后倒地,然后流血,然后死亡——这完全和一个月前伍德死去一样的场景,也一样是完全不设防的死亡。

|

|

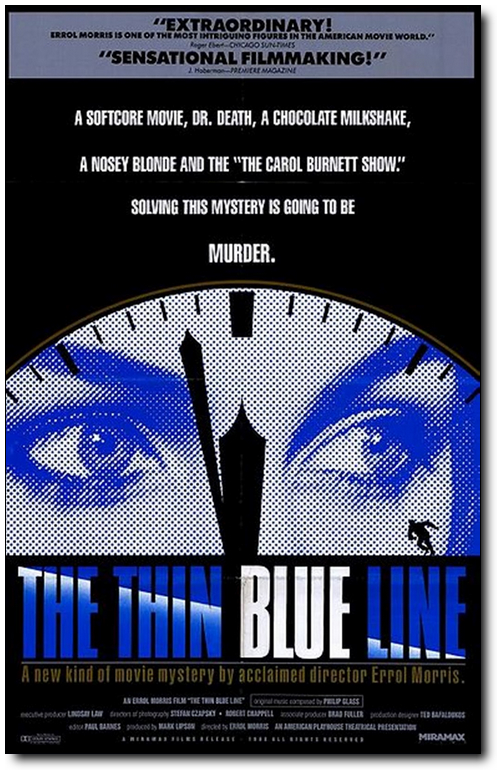

| 《细细的蓝线》海报 |

这是威胁?为什么蓝道会成为犯罪嫌疑人,为什么最后还被判决终身监禁?仅仅是这一辆蓝色轿车,仅仅是经过这一路段?或者仅仅是因为他们是“流浪汉”?但关键是他已经变成了被他人描述的“在场者”,大卫指证是他杀死了伍德,而三名目击证人的证词也朝着不利于蓝道的方向,Miller夫妇说,当晚他们争吵之后开车经过现场,夜晚太黑,而且只是一闪而过,Miller却说,司机是一个有胡子、棕色头发的人;那个黑人售货员开车凯迪拉克也是经过现场,似乎也看见一个长着胡子的司机,但是没有看见拿枪,没有看见子弹,车子便开了过去。但是当庭审时,一直喜欢看侦探剧、自诩有着破案能力的Miller指着蓝道,很坚决地说,就是他,就着这个男人!

女警员没有做好共同巡逻的工作,没有记下事发时的车牌,这是警察工作的失职,但是在大卫和目击证人的指证下,一切的推断都变成了事实,蓝道成为那个夜晚的凶手,最后被判有罪执行终身监禁。1976年的黑色夜晚似乎已经彻底明了,那罪恶的子弹似乎也重新射进了蓝道的身体。但是这是最后的结局吗?当11年后再次打开这段尘封的往事时,浮出水面的却是更黑暗的夜晚,是更黑暗的司法。警察只是为了在圣诞节前将案子破了,所以对于他们来说,这变成了一个任务,一个被预设好的案件,所以会拿着那份招供书让蓝道签字,所以会拿起手枪威胁他,所以会跟踪蓝道的女律师——本来蓝道案没有直接的证据,对于律师来说很有信心打赢这场官司,但是在德州维多汽车旅馆的跟踪彻底暴露了警察的阴谋。而律师最后发现,那些目击证人完全是在撒谎,关于胡子,关于头发,如何在疾驰而过时看清?而其实这只不过是一份为证,那1200美元的报酬是他们出卖自己良心的证明。

其实,很明显,大卫才是这个案件的真正凶手。他有过偷车的记录,那辆蓝色的轿车就是他偷来的,他还偷走了父亲的那把枪,就是用这把枪射死了前来检查没有开大灯的警察伍德。关键是,在案发后,大卫跑到朋友那里,指着电视里播放的关于凶杀案的新闻,很自豪地说,是我杀了他,我向上帝发誓,是我杀了他。而在他的犯罪记录里,不仅有各种偷盗行为,还曾经用枪射杀一个女孩的男友,还抢劫超市店铺。这个曾经16岁的少年其实恶贯满盈,而他对于自己也从来不掩饰,但是为何他会指证是偶遇的蓝道杀死了伍德呢?

似乎只是一种报复的情结。大卫小时候有一个哥哥,但是因为父亲的一次疏忽,哥哥掉进了邻居家的水池子里,最后溺死了。对于这一事件,大卫心中始终有抹不去的忧伤,也有着再治愈不了的创伤,他一直认为父亲是有罪的,在孩子需要保护的时候没有尽到责任,所以父亲给他带来了死亡的最真切感受,而他也从此开始走上了报复父亲的人生之路。而当他遇见蓝道,在某种意义上似乎是一种人性的复活,他们一起看电影,一起抽大麻,一起喝啤酒,那天似乎是大卫要求蓝道和他一起住旅馆,但是蓝道拒绝了他,因为他还有个哥哥在,也就是说,蓝道和哥哥的感情超越了和自己的情谊,而大卫从小就失去了最亲的哥哥,所以他也是以报复的心态,让蓝道变成了杀人嫌疑犯——大卫需要像哥哥一样的人来保护自己,但是蓝道拒绝了这一要求,让他一个人在黑夜里,失去了安全感,所以在警察伍德走近时,他开枪打死了伍德。

一个16岁的少年,在失去别人对他安全保护的情况下,他似乎只有自我保护,蓝道曾经去过大卫那里,他说,那儿简直是一个军火库,什么枪支都有,大卫或许就是通过这些枪支来保护自己,让自己有安全感。而其实,他这种自我保护的极端行为也是对于司法制度的不信任,“自由女神的正义是分等级的,正义?怎么说?我不知道她是怎样说的。她只是闭着眼睛。她手中的天平是可以上下浮动。”这是大卫对于美国自由和正义的理解,正是他,用自己七次作案行为挑衅“正义”,而这种挑衅,也并非是大卫的仇视,从1976年这个黑夜里发生的杀警案来看,也完全符合大卫所讲的那种上下浮动的“正义”。

伍德没有穿防弹衣,在枪响之前,女警员没有按照规定一起下车做好力量的补充,在案发之后又没有记下最关键的车牌号码,这都是警察业务的疏漏,而强行要求蓝道在招供书上签字,还用枪威胁,甚至跟踪律师,也都变成了一种阴谋,而让目击证人作伪证,更是对于法律的亵渎,其目的只有一个,案子必须在圣诞之前结案,不管谁是凶手,只要有充分的“证据”就行。而当11年后,穿着红衣服的大卫,戴着镣铐的大卫,坐在摄像机面前的时候,他似乎是面带微笑的,“当时我只有16岁,不懂什么法律,我是一个年轻的笨小孩。”因为另一起凶杀案,大卫被判处死刑,而他在面对死刑时,不是忏悔,不是认罪,而是讽刺,其实,不懂法律,笨小孩何止是对自己的自嘲,也是对于美国司法制度的一种嘲笑。

是的,嘲笑并不只是大卫,在摄像机后面,埃罗尔·莫里斯也在嘲笑,作为纪录片的导演,他让所有有关这起案件的人物都出现在摄像机面前,让他们自己陈述11年前的那个夜晚,大卫、蓝道、证人、律师、警察、法官……没有任何的旁白,而那个枪声响起的黑夜总是反复被演绎,但是从来没有凶手的真面目,并不是凶手永远在未知的暗处,而是被那些人给隐藏了。而警察、法官、律师或者证人,他们在自我陈述的时候,是不是真的进入了那个11年前的现场?是不是都是冷静、客观的旁观者?是不是能够还原那一起凶杀案?

片段的回忆,片段的陈述,对于真相来说,其实永远是一个谜,也许只有真正的凶手和死去的伍德知道。但是在11年后以陈述的方式返回现场,这是埃罗尔·莫里斯在摄像机后面所要达到的目的,这个在圣诞节前破案的凶杀案在达拉斯地方法院判处蓝道终身监禁之后,却因为多处的疑点,和新的证据,被反转,判决时9-0的一边倒最后在高等法院判决时被逆转成1-8,最后,达拉斯法庭拒绝对此案进行重审,蓝道终于在1989年被无罪释放,之后成为积极反对死刑的社会活动家。而记录这些陈述者的影片,在1988年播映之后也被批评界视为标志“新纪录电影”诞生的代表作,赢得国际纪录片协会大奖、美国国家影评人协会奖,并入选美国国家电影保护局保护名单。

11年是一个反转,而那条横亘在公正和民主之上的蓝线也随着1976年的那声枪响而断裂,蓝线是美国警察将现场围起来的警戒线,而这条线似乎太细,太脆弱了,当现场变成了预设的结果,当正义变成了阴谋,当公正被隐没了11年,那条蓝线其实早就变成了一种嘲讽,那名公诉员也面对镜头,指出警察是区分一个民主社会与极权的“细蓝线”,但是那黑夜中响起的枪声并不只是造成警察伍德之死,更是造成了美国司法公正的断裂。而那条细线在纪录片字幕部分,就已经变成了隐喻,“The Thin Blue Line”片头出现之后,那条细细的蓝线便划过整个屏幕,细线下面是影片各种制作人,他们成为细线的守护者,也只有他们,在11年后重新返回犯罪现场,在周围拉起真正的蓝色警戒线。

[本文百度已收录 总字数:4580]

顾后: 《棉被》:自溺的“温情保护者”