2020-10-26《1917》:一个人的战争

从第一个镜头到最后一个镜头,就是唯一一个镜头;从接受命令到完成任务,就是一个完整的过程——没有镜头间的简单切换,没有淡入淡出,没有蒙太奇,当8个小时必须执行的命令在“一镜到底”中走向最后的完满,当9里路的惊险过程在长镜头中走向终结,1917年4月6日至4月7日发生的故事其实就是“一个人的战争”。

一镜到底的长镜头,这种单数的状态为“一个人的战争”提供了解读的背景,但其实很明显萨姆·门德斯的这种处理在技术上只能是一种“伪长镜头”,也就是在影像呈现上具有一镜到底的效果,但实际上是带有剪辑的伪长镜头,而且这个剪辑的痕迹是很明显可以看出来的:电影中出现了几次黑屏,或者是障碍物遮挡产生的黑屏,或者是光影制造的黑屏:中士布雷克接到命令去德文郡二区的克鲁瓦西耶树林,当他带着斯科菲尔德开始行动时,在战壕里行走时,镜头扫过了障碍物,在这个只有短短1秒的剪辑中,长镜头就已经被打破了;在两个人进入德军撤退的掩体地下室,当里面的老鼠因偷吃食物将挂着的袋子掉落在地上引发爆炸的时候,镜头是一片黑暗,这也是重新剪辑的机会;斯科菲尔德在那间房子里在和德军士兵对击中受伤,镜头也变成了一片黑色,等他醒来时,一滴水掉落在脸上,在这个过程中,当然拍摄的镜头也早就有了剪辑和组接……甚至,萨姆·门德斯在设计这条行军显露以表现一镜到底技术时,也出现了明显破绽,当两个人经过一堵墙的时候,斯科菲尔德拿着枪穿过了墙,但是很明显,在穿过的过程中,墙起到了对于镜头剪辑的遮掩效果,但是在一个镜头到下一个镜头的过渡中,墙的景别发生了很奇怪的改变,这就非常明显证明,镜头在这里已经进行了拼接……

长镜头是伪长镜头,这种伪装的状态在整个过程中是容易忽略的,从技术角度来讲,萨姆·门德斯一镜到底的意图是很明显的,那就是在连贯的剧情中,在同一的视角中,呈现出在8个小时、9里路中间发生的一切,也就是在摄像机的带领下,让观众体验整个过过程——观众不再是一种观者身份,他介入到剧情中,跟随着他们,甚至在沉浸式体验中回到战场,回到1917,回到充满悬念充满未知的世界里——无论是士兵身处废墟、残垣、泥沼、河流、堑壕,还是面对刀子、炸弹、炮击,无论是地下掩体的爆炸,还是教堂废墟前的站立,无论是小镇上的激战,还是在瀑布的激流中挣扎,都有一种身临其境的感觉。

为了沉浸式体验采用一镜到底的效果,这是萨姆·门德斯在技术上的运用,但是当这个镜头只是伪长镜头,当剪辑的痕迹并不需要完全遮掩,萨姆·门德斯的用意何在?而且8个小时的故事时间变成119分钟的叙事时间,还原意义的一镜到底也只是一个伪命题,它依然在虚构,依然在时间里完成剪辑。而其实,一镜到底所凸显的长镜头,在技术之外是一个隐喻,这种单数的状态完全是为了这次任务的性质,那就是一个人的战争,它在孤绝的状态中,它在必然的道路上,它在唯一的过程中。“一个人的战争”的孤绝性、必然性和唯一性,首先表现在这个命令上。将军艾令摩尔给中士布雷克和科斯菲尔德的任务是:去德文郡二区的克鲁瓦西耶树林,带给在那里的麦肯齐上校一封信,信上要求他们明天停止进攻,因为德军撤退只是一种假象,如果执意进攻就可能牺牲那里的1600名士兵的姓名。这个任务关系到两个营1600人的生命,所以它是至关重要的,它是不容迟疑的,在只有8个小时的过程中,他们必须不折不扣完成任务。

任务的性质决定他们毫无退路,但是从一开始接受任务,并不是“一个人的战争”,布雷克和科斯菲尔德两个中士成为被选中的人,两个人可以相互照应,可以相互帮助,从他们走出战壕,到钻过铁丝网,再到进入德国撤退之后留下的地下掩体,当那里的老鼠引爆了炸弹,斯科菲尔德几乎被埋在废墟之下,是布雷克将他拉了出来,并带着双目无法睁开的他,跨越了危险的竖井,最后逃离重获自由,在这个过程中,如果没有布雷克,那么只有一个人的斯科菲尔德可能就此死去,而这个没有退路的任务也变成了不可能的任务,克鲁瓦西耶树林里的两个营1600名士兵就会进入德军的圈套,最后也一定会走向灭亡——但是在他们发现德国战斗机坠毁,试图解救作为敌人的德国飞行员时,一把藏着的刀刺中了布雷克的身体,在四处并没有救护站的情况下,斯科菲尔德眼睁睁看着他死去,“我要死了吗?”已经奄奄一息的布雷克这样问,“是的,你的确要死了。”斯科菲尔德这样说,脸色慢慢变得苍白,慢慢变得死灰,布雷克终于牺牲在半途,而两个人的任务也变成了一个人。

| 导演: 萨姆·门德斯 |

这是非常重要的转折,从河边树林里躺着休息的一整队士兵,到被下达命令的两个士兵,再到布雷克牺牲之后只剩下一个人的现实,从复数到单数,这正是门德斯在技术上运用伪长镜头的用意所在,这是一场孤绝、唯一和必然的战争,只有一个人的战争才能显示战争的残酷,才能彰显士兵的精神。这个用意从一开始就表露出来,布雷克接受这次任务,并不是偶然的,因为德文郡二区有他的哥哥在,将军让他完成这个任务,就是让国家利益和他的个人情感连接在一起,好久不见哥哥,一方面完成这次任务可以让他见到阔别已久的哥哥,另一方面可以让他树立完成任务的决心,因为一旦计划失败,包括布雷克哥哥在内的1600名士兵就会变成尸体。布雷克完成这次任务显得义不容辞,在他接受任务时,似乎是随意拉起了在身边的科斯菲尔德,这种偶然性似乎让科斯菲尔德只是变成一种陪衬,前方没有他的哥哥,他不可能像布雷克一样在接受任务时带着个人情感,而且从他被布雷克拉着前往将军的指挥部报道,到知道任务的艰巨性,斯科菲尔德一直是犹豫的,甚至提出了“为什么不给手榴弹”,而在冲出战壕开始这一段艰险旅程的时候,斯科菲尔德也更多是一种助手的角色,他跟在布雷克的身后,显得信心不足,甚至跌跌撞撞,手还被铁丝网割破了,而在德国刚刚撤退的地下室里几乎被掩埋,也是一种莽撞的表现。

和布雷克不同,斯科菲尔德作为被选中的人,他从一开始并没有进入到状态,他是犹豫者,他是跟随者,他是助手和陪衬,但是这个身份慢慢发生了转变,而这种转变就体现在门德斯的镜头里,从出发开始,前半段的行程布雷克一直是第一视角,他判断形势,他决定方向,他告诉科斯菲尔德关于威尔科被咬掉耳朵的故事,讲起故乡樱花飞舞的盛况,但是当他们经过樱花树被砍掉的那片池塘边的时候,视角仿佛开始转变,镜头跟着科斯菲尔德进入了一件小木屋,斯科菲尔德小心查看了里面的境况,“这里正常。”然后在他身后的窗户外,正站着拿着枪的布雷克——此时,布雷克变成了他的背景和衬托,也正是从这里开始,科斯菲尔德成为了主导者,成了第一视角,在布雷克被德国飞行员刺中身体而最后死去时,不仅在叙事上变成了一个人的战争,而且在镜头处理上也再没有旁观者。

为什么要让科斯菲尔德从犹豫者和跟随者变成主导者,为什么第二视角要变成第一视角?实际上斯科菲尔德在一开始的时候,是一个战争的游离者,他只是很机械地跟随者布雷克执行任务,因为在他的世界里,没有挂念的哥哥,没有想念的亲人,他甚至告诉布雷克的是:“我讨厌回家。”而且曾经立下战功的他,为了生存,竟将自己的勋章和法国中尉换了酒,这在布雷克看来大为不解,因为勋章代表着荣誉,这是一个士兵的最高追求,而斯科菲尔德完全不当一回事。但是当他目睹了布雷克的死亡,对于战争似乎有了更深的体验,更重要的是,布雷克在临死之前让他给自己的母亲写信,然后手握着被鲜血染红的相片死去。这一幕对于斯科菲尔德来说,几乎是经历了灵魂的洗礼,他通过战争看见了那个叫家的地方,看到了那些期待他们回家的目光,所以斯科菲尔德在答应了布雷克的意愿之后,才逐渐成长起来,才用一个人的肩膀担负起全部的责任,才在一个人的战斗中圆满完成任务。

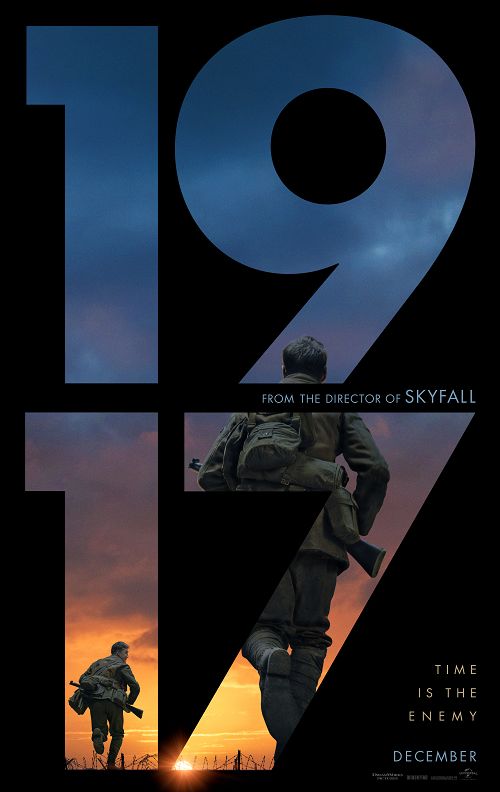

《1917》电影海报

他变得坚决,变得刚毅,变得勇敢,在路上遇到部队时,他对长官说:“我必须马上走。”车现在泥坑里,他招呼大家推车,但是当车再一次遇到障碍时,他拒绝搭载,“我没有时间了。”不管是“我必须走”还是“我没有时间了”,都体现着一种时间观念,因为如果8个小时内没有找到麦肯齐上校,没有阻止他们进攻,自己就前功尽弃,那1600人的生命也化为乌有;来到埃克斯特小镇,他遭遇了德国士兵的枪击,在巷战中他看见了熊熊燃烧的教堂,站在火焰前他的形象是一个剪影,仿佛灵魂的一次洗涤,战争是不是一种恶?在小镇上他还遇到了避难的法国女人,她带着一个被救下来的女婴,斯科菲尔德把她当成朋友,给孩子喂牛奶,在孩子的小手抓住他的时候,他感到了温暖,或许这个女人、这个孩子都让他有一种回家的感觉,“他们乘着筛篮出海……”他甚至富有感情地唱起了歌,在女人的目光中他依依不舍地离开,在他看来,完成任务的唯一目的就是为了所有在在场上的士兵回家。

在避开了所有困难之后,斯科菲尔德其实已经完成了个人的成长,在一个人的战争中,他听到了在树林里的士兵们唱起的那首歌:“那童话般的土地,我要出发了,我要回家,越过约旦河回到家里……”歌声仿佛是他的心声。而实际上,斯科菲尔德“一个人的战争”在历史叙事中是一种悲伤的存在,甚至是一个荒诞的隐喻,因为他在规定时间赶到,却是“你来迟了”,因为攻势已经部分展开了,斯科菲尔德奔跑着去找麦肯齐上校的时候,他几乎是被进攻的队伍夹带着,在横向奔跑和纵向进攻的错落中,一种荒诞感呈现出来,当麦肯齐上校拿起那封信,他说:“我原来以为今天是个好日子。”停止进攻的命令意味着这个好日子变成了一种臆想和虚构,而其实这种好战的情绪一直在战场上弥漫,斯科菲尔德在布雷克死后遇到了另一队士兵,那里的长官对他说:“有些人就喜欢打仗。”他提醒斯科菲尔德将将军的信交给麦肯齐上校的时候,“必须要有人在场”——只有别人在场才是一种证明,才会真正执行命令。所以对于好战的指挥者来说,战争并不会因为有人传达命令而被阻止,这场战争结束的唯一方式就是“最后一个人死掉”;而且,即使这次斯科菲尔德完成了任务挽救了1600人的性命,但是战争会带走更多的人,也许在另一次战争中,这一批幸存的1600人还是最后死在战场上。

战争看起来不可避免,但是“一人的战争”对于一个人来说,就是一次洗礼,就是一次成长,当进攻停止,斯科菲尔德走到满是草香的草地上,靠在一棵大树上,然后拿出了一张家人的照片,开始给布雷克的妈妈写信:“他是一个好人,总是爱讲故事,他救了我……”他是布雷克,其实也是自己,他救了自己,自己也救了他人,对于斯科菲尔德来说,他经历了人生最艰难的战争,经历了生与死的考验,太阳一般耀眼的照明弹,小镇上如圣母圣子一样的存在,漂浮着尸体的河流,树林里唱响的思乡曲,以及布雷克死亡之前的回家念想……在单数的一个镜头里,一个人,一场战争,以及“1917”,都在孤绝的状态中,在必然的道路上,在唯一的过程里。

[本文百度已收录 总字数:4531]

思前:某个被涂抹的夜晚