2023-10-15《鲍里斯·戈都诺夫》:俄罗斯大地在呻吟

也是使用了莫索尔斯基的歌剧版本,1989年的安德烈·祖拉斯基拍摄了《鲍里斯·戈都诺夫》电影版本,并在字幕最后注明“这部电影是1989年拍摄的”,对时间的强调是让“历史”走进现实,讽古喻今的用意非常明显。而亨普瑞·波顿的这一版本,完整地恢复了作曲家的原版,并以安德烈·塔可夫斯基生前留下的制作版本为舞台风格。但是,亨普瑞·波顿并没有交代歌剧上演的时间,它以还原“历史”的方式呈现了鲍里斯走向死亡的过程,但是在1990年上演的这一歌剧,尽管没有强调演出的时间,但是和祖拉斯基一样,歌剧反映的历史也是对俄罗斯当下的一种讽喻。

其实并不是俄罗斯,因为1990年的时候还是“苏联”,这一版本的歌剧在圣彼得堡马林斯基剧院演出后一年,苏联才走向了命运的终结:1990年12月26日,苏联最高苏维埃共和国院举行最后一次会议,宣布苏联停止存在,苏联正式解体,苏联解体分裂成15个国家,俄罗斯成为苏联的唯一继承国,原苏联在海外的一切财产、存款、外交机构、使领馆等由俄罗斯接收。苏联正式宣布解体,苏联时代也走向了“俄罗斯时代”。不仅如此,歌剧所使用的是塔可夫斯基的制作版本,而塔可夫斯基病逝于1986年,塔可夫斯基尽管看见了苏联存在的问题,也体味了自己被流亡的生活,但是对于苏联的最后陨落当然并没有做出预见。从这个角度来说,祖拉斯基通过电影来讽喻现实,而亨普顿·波顿似乎更像是从历史中寻找教训。

对比来说,还有一个更明显的不同,那就是在祖拉斯基的电影最后,字幕交代了鲍里斯之后俄罗斯沙皇的权力更替历史:“假迪米特里占领了莫斯科,他在那里统治了11个月,1606年5月27日,他被暗杀;和假迪米特里再婚的玛丽娜,最后带着她的孩子在结冰的河里淹死;舒伊斯基在被监禁之前,坐上皇位统治了四年……”这样的交代让电影中的人物有了最后的结局,也表达了沙皇命运的循环,权力更替最后都变成了无法更改的罪恶。但是,歌剧除了没有标明现场演唱的时间,也没有交代“后鲍里斯时代”沙皇命运的悲剧性更迭,它在飘雪、面具、斧子、处刑、贵族的混乱局面中落幕,伴随着死去的人在钟声响起时喊出“死亡到来之前,苦难降临俄罗斯大地”,鲍里斯时代终结,假冒迪米特里的葛利高里率领着波兰贵族,喊出了“打到莫斯科去”的口号,也就意味着他将坐上王位,成为新一代的沙皇。

鲍里斯的死亡和迪米特里的“加冕”,构成了歌剧的结尾,在某种意义上,这是对莫索尔斯基版本的一种高度还原。电影之于祖拉斯基,歌剧之于亨普瑞·波顿和安德烈·塔可夫斯基,当然是两种不同的媒介表达,作为戏剧,歌剧在演出之前也交代了背景,第一个镜头便是公共汽车行驶的大街,行人在行走或等待,接着是圣彼得堡马林斯基剧院,随着观众的入场,镜头拍摄到的是剧院大厅,之后是舞台,是乐队,以及舞台之上的布景,随着演员正式入场,歌剧大幕才真正拉开——从外到里,也有了祖拉斯基电影中的那种间离效果,而且在几场戏的过度中,当帷幕落下剧院灯光熄灭,观众的掌声响起,这也是对“观看”行为的强调,但是,祖拉斯基的电影更强调在间离中的“介入”,几台摄像机出现在画面中,就是打破了第四堵墙,但是戏剧表演并不具有这样的效果,对外景的交代,对观众掌声的记录,其意义不是要把观众拉进来从而让现实介入,而是以以外向内的方式让歌剧更具有独立性,它们是衬托,也是聚合,从而让一出歌剧完整地在戏剧舞台上演绎。

| 导演: 亨普瑞·波顿 / 安德烈·塔可夫斯基 |

歌剧的演出特性,是歌剧的真正在场,舞台上的灯光运用,布景的转换,演员的进场和退场,都是为了实现这一目标,而在这出歌剧中,舞台在场的展现却具有了一种电影化的效果。修道院的神父用自己的笔记录着最后一段历史,这部匿名著作是为了让日后的俄罗斯人看见历史发生的“真相”,他对在修道院里的葛利高里说:“黎明在即,圣灯将灭,我将写完着最后一段”,但是记录历史的意义更在于期待俄罗斯的新生。在神父和葛利高里对话的时候,他们处在舞台的“前景”中,但是在他们身后是一道绿光,光线的运用区分了舞台中的现实和舞台后的历史:最后小孩子倒下,便是对伊凡雷帝的小儿子迪米特里被谋杀的再现。现实和历史在同一块舞台上、同时演出,这即使对神父言说的具象化演绎,也将宫廷中的谋杀真相呈现出来。同样在鲍里斯询问舒伊斯基关于迪米特里的情况时,这一种舞台设计再次出现。舒伊斯基公爵带来了消息,说在立陶宛出现了迪米特里,鲍里斯知道迪米特里已经死去,他坚信死去的人不会复活,但是当舒伊斯基带来了这个消息,他的疑问就在于当时的迪米特里是不是真的死了?舒伊斯基当然是这个阴谋的背后主使,所以他告诉鲍里斯,自己五次检查了迪米特里的尸体,确信他真的死了,但是他看见死去的迪米特里却是:“他的脸上容光焕发,有着天使般的笑容……”这让鲍里斯陷于恐慌,而在鲍里斯的不安和恐惧中,身后的一道绿光再现,绿光中的孩子再现,孩子在那里大叫、呻吟、痛苦,似乎正在控诉着鲍里斯的罪恶,正在揭露他篡权的阴谋。

的确,歌剧的主题是就对权力和阴谋的揭露,就是还原历史的真相。身为伊凡雷帝大臣的鲍里斯在建立功勋的同时实施了他的篡位夺权的阴谋,他成为了俄罗斯新的沙皇,在众人面前,手握十字架和权杖的鲍里斯说:“感谢你们赐予我神圣的权力,我英明地治理国家,让百姓能进出自由……”众人高喊着“万岁”,这就是鲍里斯对权力的极致表达;面对女儿齐尼亚对未婚夫迪米特里的离世所表现的悲伤,鲍里斯劝她重新开始生活,而对于儿子费奥多尔,则指着脚下的版图说:“以后这一切都是你的……”当他最后将死的时候,再次交代费奥多尔继承权力,甚至挣扎着要让他坐上皇位;舒伊斯基一方面帮助鲍里斯篡权成为沙皇,另一方面却又煽动贵族说迪米特里没有死,继而让葛利高里率领波兰贵族杀向莫斯科,最终推翻了鲍里斯的统治,而历史正是按照他的预想发生着:在假迪米特里统治莫斯科11个月后被暗杀,舒伊斯基便成为了新的沙皇,他在皇位上统治了四年,这是一个“黄雀在后”更庞大、更漫长也更阴险的篡权阴谋;葛利高里之所以从流浪者到修道院的修士,再到逃到立陶宛的逃亡者,最后利用人们反鲍里斯的渴望,化身为迪米特里,纠集立陶宛的各方力量开始了反攻,最后也成为了沙皇,这是权力更为荒诞的演出;葛利高里能成为沙皇,最重要的是得到了波兰贵族的支持,而其中的关键是引诱了玛丽娜,玛丽娜并不是爱上了假迪米特里,而是葛利高里承诺将坐上沙皇的宝座,“我只渴望权力”,玛丽娜赤裸裸表达出没落的贵族想要东山再起的雄心。

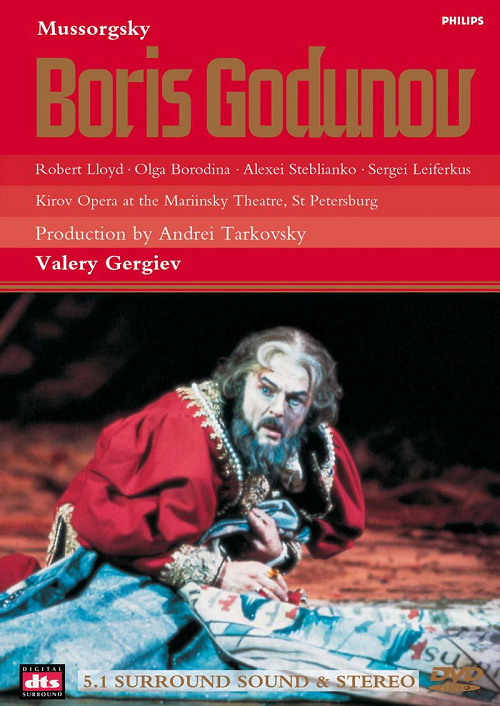

《鲍里斯·戈都诺夫》电影海报

所有人都为了得到权力,为了得到更大的权力,在权力面前,鲍里斯的悲剧便发生了,他尽管在众人面前说自己治理好了国家,但是歌剧通过鲍里斯内心的煎熬表达了篡权者的痛苦,“这六年来,我每天都在煎熬……”煎熬来自于权力背后的阴谋,来自于地位的不合法性,所以当他面对女儿齐尼亚的悲伤,面对儿子费奥多尔的茫然,他陷入到了迷失之中;所以当他听说立陶宛出现了迪米特里,从舒伊斯基口中得知被谋杀的幼子复活,他更是无法摆脱恐惧,最后他倒地时对儿子费奥多尔说:“要严惩叛逆者,捍卫正直和公正……”这是对即将成为沙皇的费奥多尔在政治上的期待,但是之后他说:“善良是你的力量,你要保护好你的妹妹……”这完全是作为一个父亲对孩子的期望,善良和保护亲人构成了鲍里斯人性的一面——这也许是歌剧对权力的讽刺中最温暖的一幕。

但这只是一种点缀,鲍里斯走向灭亡,甚至是死于“弑子”之手,就是对自食其果的权力极致表达的一种罪恶书写,歌剧揭露出这种罪恶,指向的是俄罗斯本身的苦难,在鲍里斯出场之前,众人们的祈祷就表达了这一主题:“无法救治的不幸降临在俄罗斯,大地在呻吟,祈求上帝赐予力量……”这是俄罗斯人民的呼声,而在鲍里斯倒地的时候,他内心的呼声是:“死亡啊,饶恕我……”最后死去,是众人再一次发出对俄罗斯命运的担忧:“苦难降临了俄罗斯大地……”在这苦难之中,谁来拯救俄罗斯?鲍里斯的悲剧落幕是对罪恶的惩罚,但是沙皇命运的循环,却是一种秩序的缺失,不管是鲍里斯还是葛利高里,以及之后的舒伊斯基,都不是沙皇的“正统继承人”,他们是权力的簒夺者,所以在歌剧中对于俄罗斯命运的拯救,寄托在一种秩序的构想中:鲍里斯的继位被看成是“触怒了上帝”,而真正给俄罗斯带来秩序的就是伊凡雷帝,所以在歌剧中情绪的渲染就是重回伊凡雷帝的秩序,“再也见不到这样的帝王了……”在立陶宛边境的酒馆里,两个喝酒的人就说起了伊凡雷帝攻打喀山、建立帝国的故事,并将其看成是“丰功伟绩”,最后在对鲍里斯权臣的惩罚中,众人认为“必须让合法的沙皇到来”,也就意味着成为“迪米特里”的葛利高里成为沙皇的继承者,是合法的回归。

权力倒下,新皇继位,这无非是权力的更迭,无非让俄罗斯陷入更深的苦难,秩序化的理想在这样的现实中也仅仅是一个乌托邦,甚至也掩盖了权力体系的罪恶,当1990年的歌剧在圣彼得堡马林斯基剧院现场演出,这种理想如回光返照,因为伴随着时代的更迭,无法救治的不幸再次降临俄罗斯,这不是历史,这是活生生的现实,是消除了舞台隔阂的演员和观众共同面对的苦难。

[本文百度已收录 总字数:3861]

顾后:背后是第一人称复数